Ambraser Heldenbuch

(1.000€ - 3.000€)

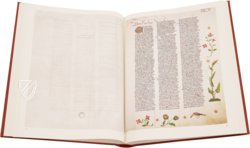

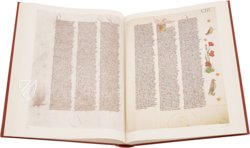

Im Ambraser Heldenbuch wolte Kaiser Maximilian I. (1459–1519) die wichtigsten deutschen Heldengeschichten in einem Band versammelt wissen und gab deshalb dieses auch "Riesenbuch" genannte Werk für den eigenen Gebrauch in Auftrag. Das Nibelungenlied und Hartmanns „Erec“ und „Iwein“ sind ein Teil der kaiserlichen Auftragsarbeit und noch heute eine reichhaltige Quelle mittelalterlicher deutscher Literatur. Das Heldenbuch sprengt dabei viele Dimensionen: Für seine 486 Seiten im außergewöhnlich großen Format von 40,6 x 36 cm mussten alleine 122 Kälber ihr Fell lassen; der Schreiber Hans Ried, eigentlich Zöllner, benötigte ganze 12 Jahre für die Abschrift dieses Folianten; seine Ausführung in der deutschen Kanzleischrift war von der ersten bis zur letzten Seite derart akkurat, dass sich seine Schriftvariante als Heldenbuchschrift einen Namen in der Schriftgeschichte gesichert hat.

Ambraser Heldenbuch

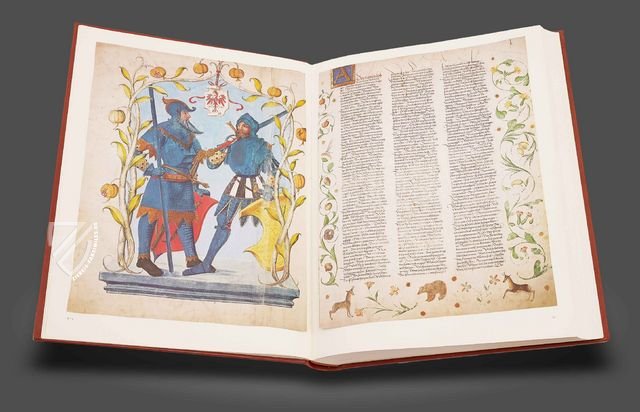

Das Ambraser Heldenbuch ist für die Überlieferung der hoch- und spätmittelalterlichen deutschen Epik von überragender Bedeutung. Es enthält zahlreiche mittelhochdeutsche Epen – darunter das Nibelungenlied, Hartmanns „Erec“ und „Iwein“ und Ulrich von Lichtensteins „Frauenbuch“ –, die für die Mediävisten eine wertvolle Textgrundlage darstellen. Der Schreiber Hans Ried, Zöllner am Eisack bei Bozen, hatte das Heldenbuch im Auftrag des Königs Maximilian I. abgeschrieben, der es für seinen eigenen Gebrauch wünschte. Dieses „Riesenbuch“, wie es wegen seines übergroßen Formats (40,6 x 36 cm) auch genannt wurde und für das nicht weniger als 122 Kälber ihr Fell lassen mussten, besticht durch die vollendete Schönheit der Schrift, die von der ersten bis zur letzten Seite gleichmäßig ausgeführt ist. 118 der insgesamt 486 Seiten (243 Folios) umfassenden Handschrift sind mit gemalten Initialen in mannigfaltiger Ausführung und mit phantasievollen Randdekorationen geschmückt, wodurch diese Handschrift auch ein einzigartiges Dokument für die Kunstgeschichte darstellt.

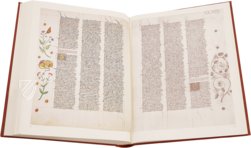

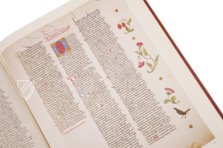

Ein kalligraphisches Kunstwerk

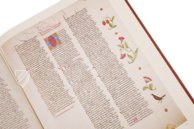

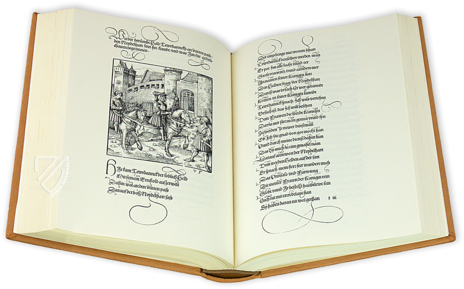

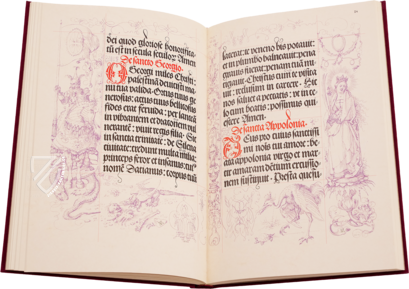

Das Ambraser Heldenbuch ist in der deutschen Kanzleischrift verfasst, die vom erfahrenen Kalligraphen Hans Ried meisterhaft ausgeführt wurde. Die einheitliche Form, die durch alle Seiten durchgehalten wird, verleiht der Schrift einen besonderen Charakter, sodass sie es verdient, in der Schriftgeschichte als „Heldenbuchschrift“ ihren eigenen Namen erhalten zu haben.

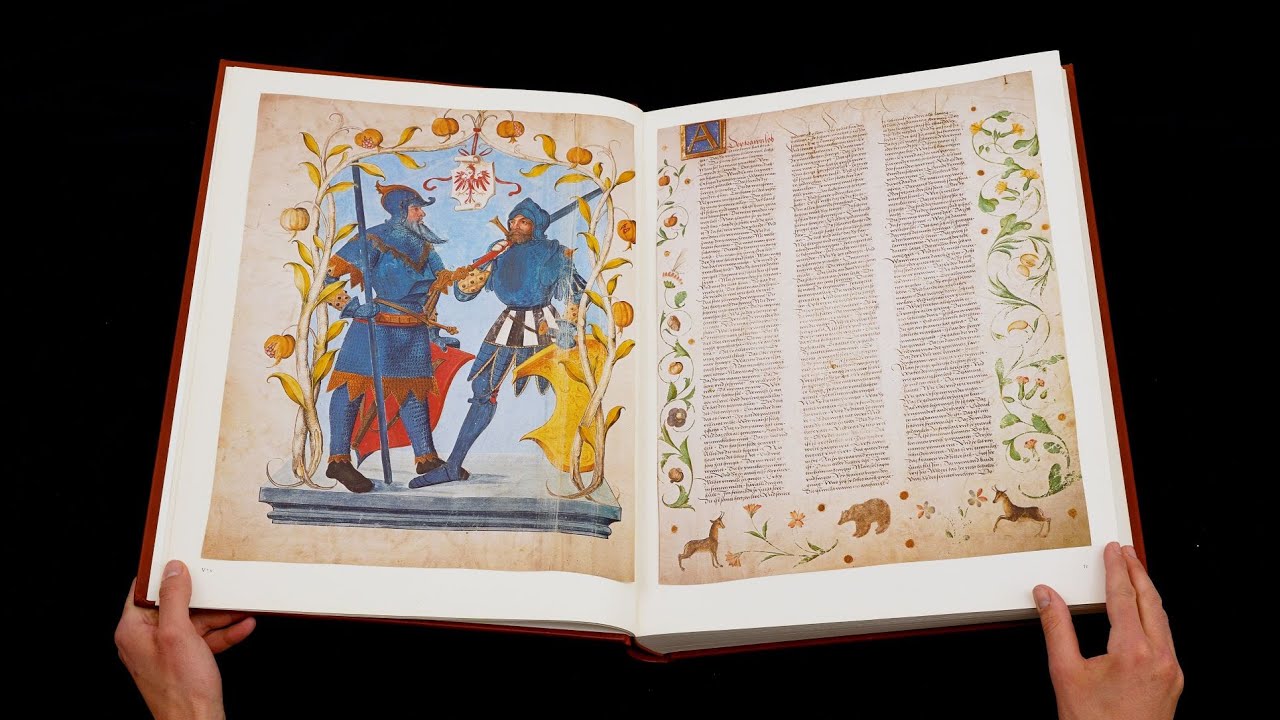

Mitbestimmend für das Schriftbild sind die zahlreichen, oft haarfeinen diakritischen Zeichen, die jeden, der die Texte des Ambraser Heldenbuches anhand von Filmen oder verkleinerten Teilkopien transkribierte, erheblich verunsicherten. Das Faksimile im Originalformat schafft hier einen wertvollen Handschriftenersatz.

Die Niederschrift des Ambraser Heldenbuches erstreckte sich auf einen Zeitraum von über zwölf Jahren, was trotz des riesigen Umfangs der Handschrift eine lange Zeit ist. Daher wurde Ried vorgeworfen, ein „raffinierter Faulpelz“ gewesen zu sein, was jedoch unberechtigt erscheint, da er keineswegs ausschließlich mit dem Schreiben des Heldenbuches beschäftigt war. Zudem verwendete der sehr geübte Kalligraph viel Sorgfalt auf die Schrift sowie die kunstvolle Verzierung der obersten und untersten Zeilen, sodass man als Leistung für einen Tag höchstens drei Spalten (= eine Seite) annehmen kann.

Die künstlerische Ausstattung

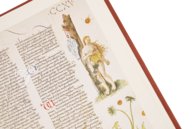

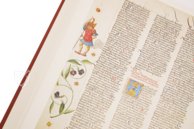

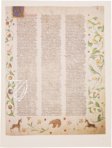

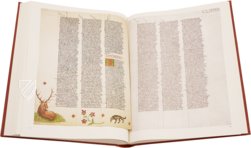

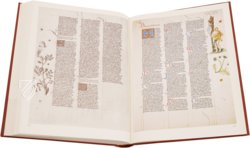

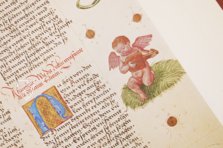

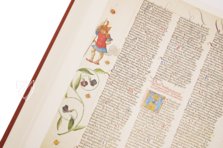

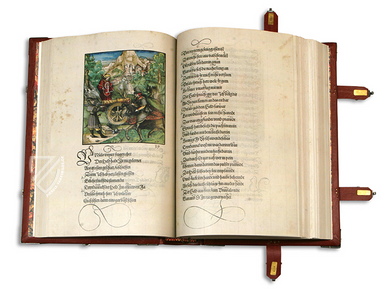

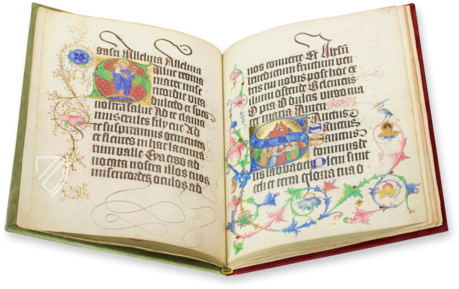

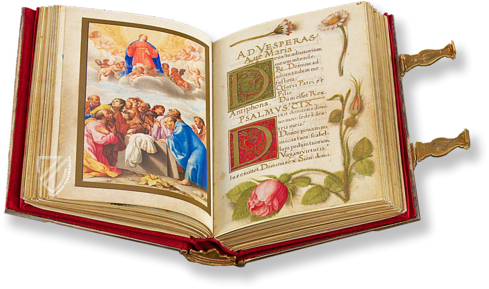

Die zahlreichen kleinen Initialen wurden nachträglich, vielleicht von einem eigenen Rubrikator eingetragen, während die großen Initialen, ebenfalls in einem eigenen Arbeitsgang, von einem Maler kunstvoll ausgeführt wurden. Sie sind in verschiedenen Farben, meist rot oder blau, auf goldenem, fein gemustertem Grund gemalt. Einige der Initialen sind in glänzendem Gold auf farbigem Hintergrund ausgeführt.

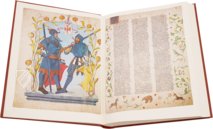

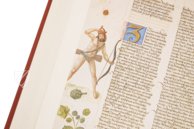

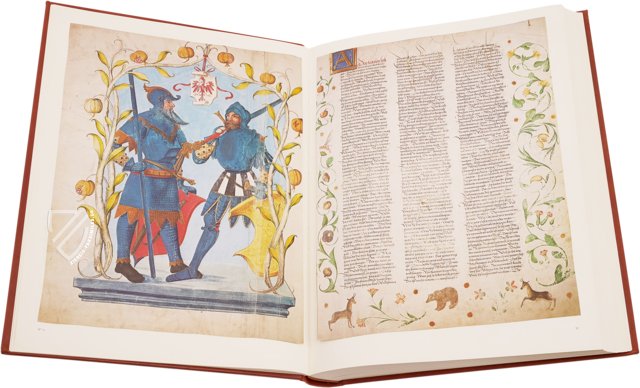

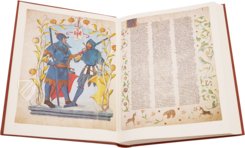

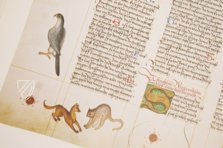

Der phantasievolle Schmuck, der 118 Seiten des Buches ziert, ist locker über die breiten Ränder verstreut. Zahlreiche Pflanzen und Tiere, die durch ihre naturgetreue und detaillierte Ausführung beeindrucken, sowie die Darstellung menschlicher Figuren verraten die Hand eines erfahrenen Meisters, der sicher manche Motive aus niederländischen Stundenbüchern in freien Variationen übernommen hat.

Die Randdekorationen dienen als zierendes Beiwerk und stehen einige Male auch in Verbindung mit dem Inhalt, wie z. B. auf fol. 212v, wo die Darstellung des auf dem Schuppenpanzer eines Drachen zerbrochenen Schwertes die Illustration zum Text dieser Seite bildet.

Das Titelbild des Ambraser Heldenbuches zeigt zwei geharnischte Männer, welche als „Helden“ gedeutet werden können, die den Zugang zum „Heldenbuch“ bewachen. Als unmittelbarer Hinweis auf den Auftraggeber und Empfänger der Handschrift wird die Darstellung der Granatäpfel gesehen. Denn der Granatapfel ist eine der „Impresen“ (= bildlicher Wahlspruch) Maximilians und kann vielleicht als sinnbildliche Metamorphose des Reichsapfels, der Weltherrschaft, die der Kaiser innehatte, gedeutet werden.

Der Inhalt des Ambraser Heldenbuches:

1. Der Stricker, Frauenlob

2. Moritz von Craon (einzige Handschrift)

3. Hartmann von Aue, Iwein (Handschrift D)

4. Hartmann von Aue, Das (zweite) Büchlein

5. Hartmann von Aue, Das sogenannte zweite Büchlein

6. Heinrich von dem Türlin, Der Mantel

7. Hartmann von Aue, Erec

8. Dietrichs Flucht (Handschrift D)

9. Die Rabenschlacht (Handschrift D)

10. Nibelungenlied (Handschrift D)

11. Die Klage (unvollständig)

12. Kudrun (einzige Handschrift)

13. Biterwolf (einzige Handschrift)

14. Ortnit (Handschrift A)

15. Wolfdietrich A (einzige Handschrift)

16. Die Böse Frau (einzige Handschrift)

17. Herrant von Wildon, Die getreue Hausfrau (einzige Handschrift)

18. Herrant von Wildon, Der verkehrte Wirt (einzige Handschrift)

19. Herrant von Wildon, Der nackte Kaiser (einzige Handschrift)

20. Herrant von Wildon, Die Katze (einzige Handschrift)

21. Ulrich von Lichtenstein, Frauenbuch (einzige Handschrift)

22. Wernher der Gartenaere, Meister Helmbrecht (Handschrift A)

23. Der Stricker, Pfaffe Amis

24. Wolfram von Eschenbach, Titurel (Bruchstück)

25. Der Priester Johann (Bruchstück)

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Ambras Book of Heroes

- Umfang / Format

- 486 Seiten / 46,0 × 36,0 cm

- Herkunft

- Italien

- Datum

- 1504–1517

- Stil

- Genre

- Sprache

- Buchschmuck

- 1 ganzseitige Abbildung sowie Miniaturen in den Randbereichen

- Auftraggeber

- Kaiser Maximilian I.

- Künstler / Schule

- Hans Ried (Schreiber)

#1 Ambraser Heldenbuch

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

Mit 13 Abbildungen.

Ein wissenschaftlicher Kommentar, der von Franz Unterkircher verfasst wurde, führt in die Entstehung und Geschichte des Heldenbuches sowie in die Schrift und Ausstattung der Handschrift ein, gibt eine Beschreibung des kodikologischen Befunds und fasst den Inhalt in einem Überblick zusammen. Zudem sind die Regesten aller Archivalien, die sich auf den Schreiber Hans Ried bzw. auf das Ambraser Heldenbuch beziehen, angeführt, wobei die fünf wichtigsten Schriftstücke im Abbildungsteil reproduziert und transkribiert sind.

(1.000€ - 3.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- Art Market

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Johnson Reprint Corporation

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Omnia Arte

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- TGB Limited Editions

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- Universitaire Bibliotheken Leiden

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG