Hortus Eystettensis

(3.000€ - 7.000€)

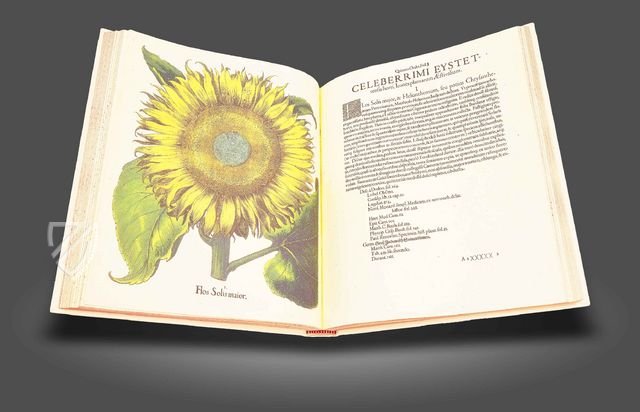

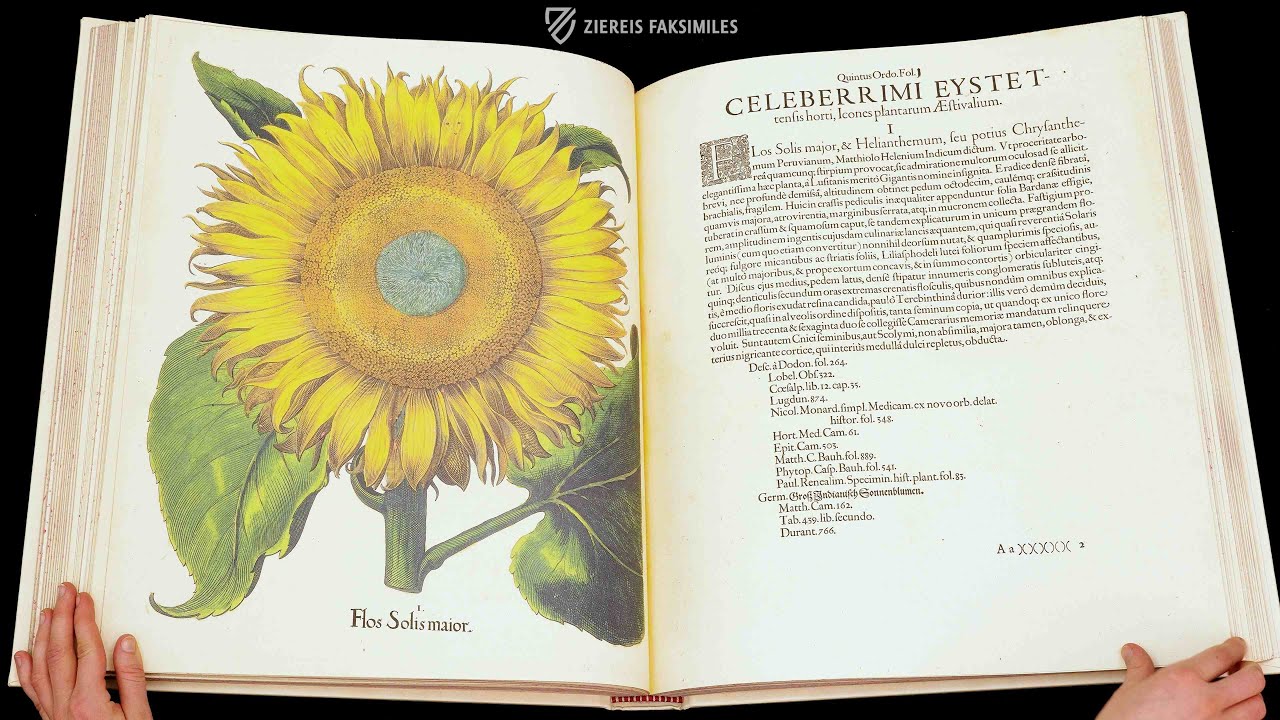

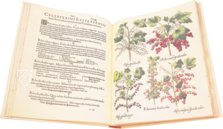

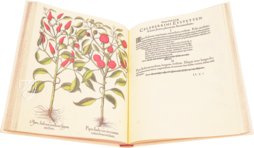

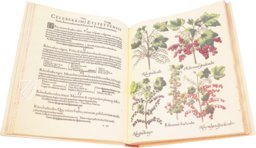

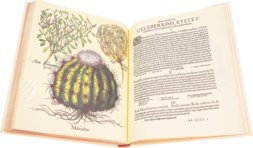

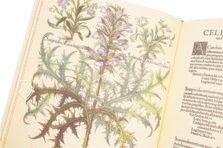

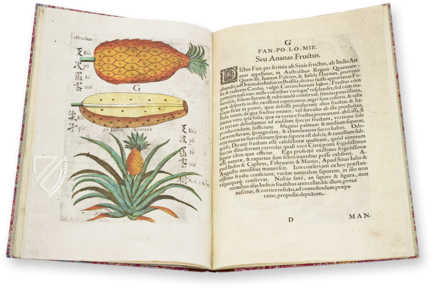

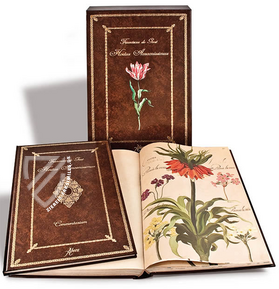

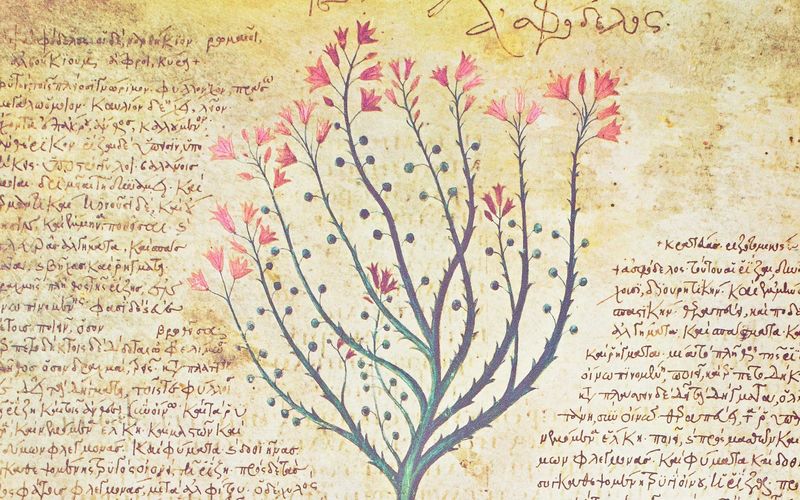

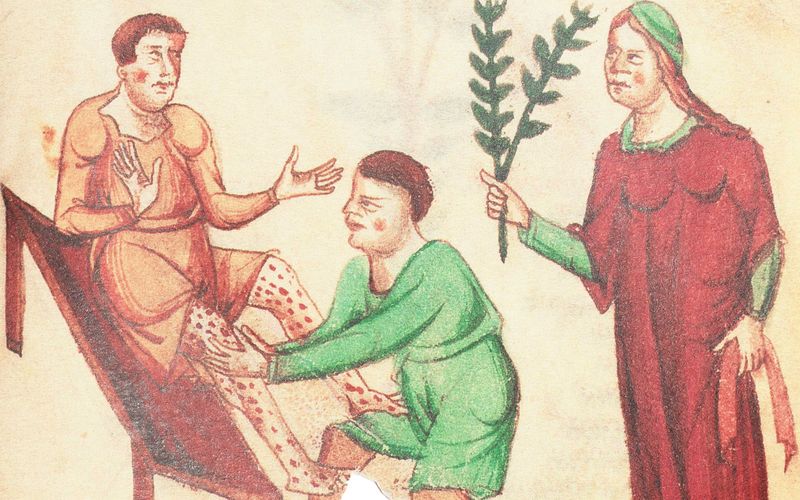

Mit dem Titel Hortus Eystettensis ist das berühmte, umfangreiche und wunderschön illustrierte Überblickswerk über die Pflanzenwelt des bischöflichen botanischen Gartens zu Eichstätt bezeichnet. Der Garten selbst wurde im Auftrag des Fürstbischofs von Eichstätt, Johann Konrad von Gemmingen (1561–1612), ab 1595 angelegt. An der Konzeption und Betreuung der Grünanlage auf den Bastionen der Willibaldsburg war auch der Nürnberger Apotheker Basilius Besler (1561–1629) beteiligt, der 1613 mit dem Hortus Eystettensis ein imposantes Werk veröffentlichte, das den botanischen Garten einem breiten Publikum bekannt machen sollte. In drei großformatigen Bänden präsentieren über 1.000 herrlich kolorierte Kupferstiche die heimischen und exotischen Pflanzen in beeindruckender Schönheit und botanischer Genauigkeit. Eine der seltenen und am besten erhaltenen Erstausgaben dieses prachtvollen botanischen Werks bewahrt die Universitätsbibliothek Eichstätt.

Hortus Eystettensis

Johann Konrad von Gemmingen (1561–1612), Fürstbischof von Eichstätt, gab im Jahr 1595 den Auftrag zur Anlage eines botanischen Gartens auf den Bastionen der Willibaldsburg über Eichstätt, dem Sitz der Fürstbischöfe. Unter der Konzeption und Betreuung von Joachim Camerarius und später von Basilius Besler wurde so der berühmte Hortus Eystettensis angelegt. Kostbare und exotische Pflanzen sowohl aus Europa als auch aus den übrigen Teilen der Welt präsentierten sich hier in ihrer Pracht und machten den Garten zu vor einem Mittel der Repräsentation der Macht des Fürstbischofs von Eichstätt. Der Hortus Eystettensis, heute auf der Willibaldsburg wieder in seiner ursprünglichen Konzeption zu bewundern, wurde zu einem der berühmtesten Gärten Deutschlands!

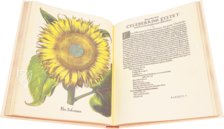

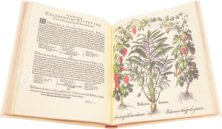

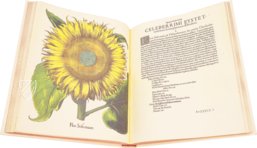

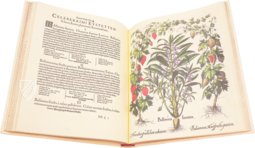

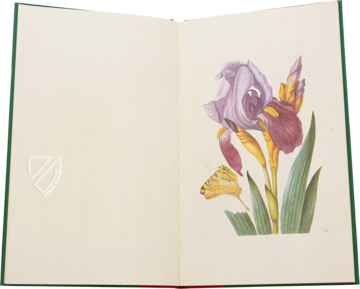

Ein Prachtband zur Pflanzenwelt des Hortus Eystettensis

Basilius Besler (1561–1629), ein Nürnberger Apotheker, Botaniker und Verleger, der auch für die Anlage des botanischen Gartens von Eichstätt verantwortlich war, plante eine Veröffentlichung, die den Hortus Eystettensis des Fürstbischofs einem breiten Publikum bekannt machen sollte. Diese prachtvolle Arbeit erschien schließlich im Jahr 1613: Drei großformatige Bände mit insgesamt 734 Seiten, darin 367 Tafeln mit 1084 lebensgroßen Darstellungen von Pflanzen. Die Tafeln sind zum Teil nach oben ausklappbar, so dass eine Pflanze auf einem einzigen Blatt von der Wurzel bis zur Blüte zu sehen ist.

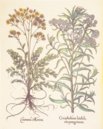

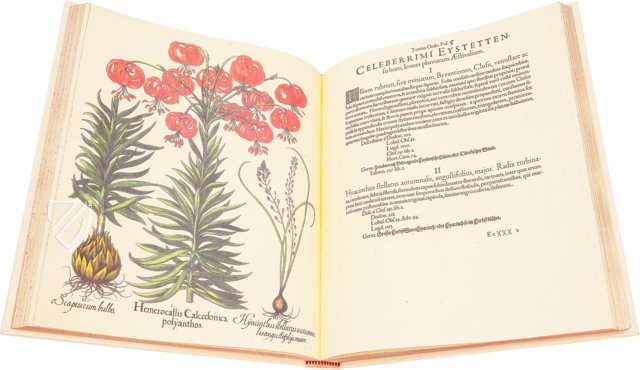

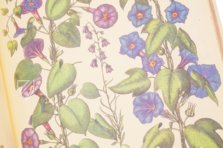

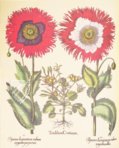

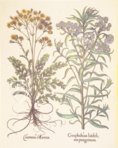

Die kolorierten Darstellungen

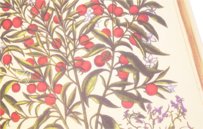

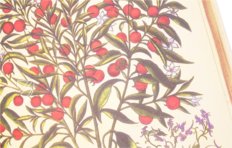

Diese wunderschön und in kräftigen Farben kolorierten Kupferstiche präsentieren die ganze Vielfalt des Hortus Eystettensis mit seinen Arznei-, Zier- und Nutzpflanzen: prächtig blühende Blumen und seltene Heilpflanzen, köstliche Beeren und exotische Früchte. Und neben der den Augen schmeichelnden Schönheit der kolorierten Darstellungen kommt auch die botanische Genauigkeit nicht zu kurz. Dazu holte sich Besler die Unterstützung des Botanikers Ludwig Jungermann.

Die kostbare Erstausgabe

In der Universitätsbibliothek Eichstätt, wo auch die originalen Vorzeichnungen für die großartigen Kupferstiche aufbewahrt werden, befindet sich heute eine der seltenen Erstausgaben des berühmten botanischen Prachtbuches zum Hortus Eystettensis. Dabei handelt es sich um „eines der besterhaltenen Exemplare des kolorierten Erstdrucks“. Die Prachtausgabe des Hortus Eystettensis von Basilius Besler war ein großer Erfolg und ist bis ins 18. Jahrhundert hinein in insgesamt fünf Auflagen erschienen. Die erste Auflage – noch dazu mit kolorierten Kupferstichen – gilt jedoch als die prachtvollste!

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Eichstätter Garten

- Umfang / Format

- 3 Bände - 734 Seiten / 56,0 × 47,0 cm

- Herkunft

- Deutschland

- Datum

- 1613

- Stil

- Sprache

- Schrift

- Humanistisch

- Buchschmuck

- 367 Tafeln auf Imperialfolio mit 1084 lebensgroßen kolorierten Kupferstichen von blühenden Pflanzen, 5 Titelbilder und eine Tafel mit einem Portrait des Autors

- Inhalt

- Illustrierte Abhandlung über die Pflanzen des Botanischen Gartens der Willibaldsburg

- Auftraggeber

- Johann Konrad von Gemmingen, Fürstbischof von Eichstätt (1561–1612)

- Künstler / Schule

- Basilius Besler (1561–1629)

Hortus Eystettensis

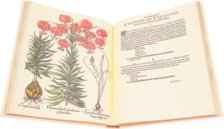

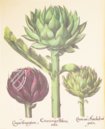

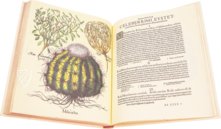

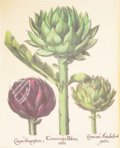

Artischocke

Diese sehr runde, violette Artischockenfrucht wird von Basilius Besler als „Cinara Genuensium“ bezeichnet, was so viel wie „genuesische Artischocke“ bedeutet. Die Abbildung beschränkt sich auf die Darstellung auf die visuell ansprechende Frucht und lässt dabei alle restlichen Teile der Pflanze wie Stiel, Laubblätter und Blüten außer Acht. Damit wird der essbare und entsprechend für den Menschen nützliche Teil klar hervorgehoben. Kunstvoll platzierte Weißhöhungen reflektieren währenddessen den natürlichen matten Glanz auf den fleischigen Schuppend der ursprünglich im Mittelmeerraum kultivierten Pflanze.

Hortus Eystettensis

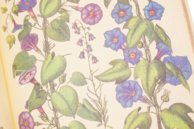

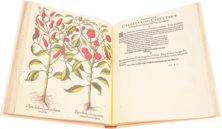

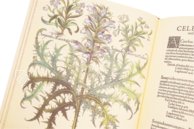

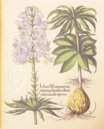

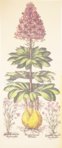

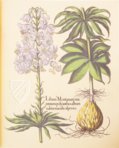

Lilium Montanum

Diese Seite zeigt eine Lilienart, die Basilius Besler als „Lilium Montanum“ betitelt. Die zweigeteilte Pflanze entspricht der weiteren Beschreibung der Inschrift: aus dem langen, geraden Stängel entspringen dutzende von weißen Blüten mit feinen roten Sprenkeln. Bemerkenswert an der Darstellung sind zudem die Wurzeln, die so abstehen, als würde sich der Schaft der Lilie in der Erde befinden.

Bei der dekorativen Pflanze könnte es sich um eine Pracht-Lilie (Lilium speciosum) handeln, die ursprünglich auf Kyūshū und Shikoku in Japan endemisch war, bevor sie sich als beliebte Zuchtpflanze verbreitete. Interessanterweise ist ihre schuppige Zwiebel gekocht ess- und genießbar und soll an den Geschmack von Kartoffeln erinnern – es handelt sich also um viel mehr als eine reine Zierpflanze!

#1 Hortus Eystettensis

Details zur Faksimile-Edition:

Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch

(3.000€ - 7.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG