Leidener Wigalois

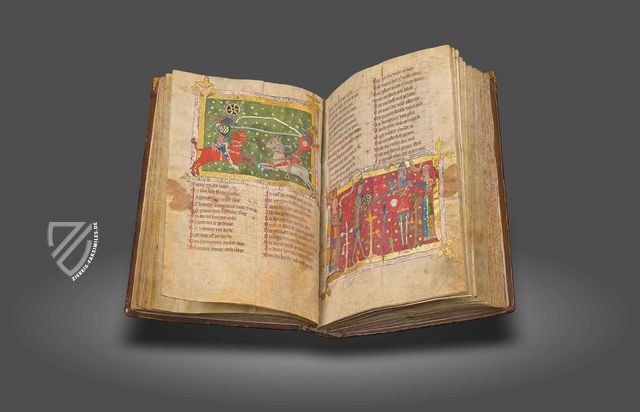

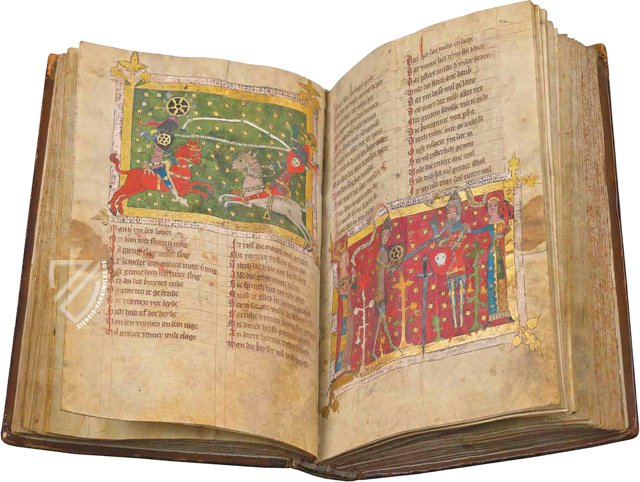

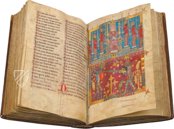

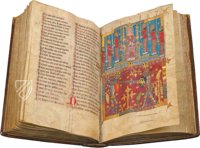

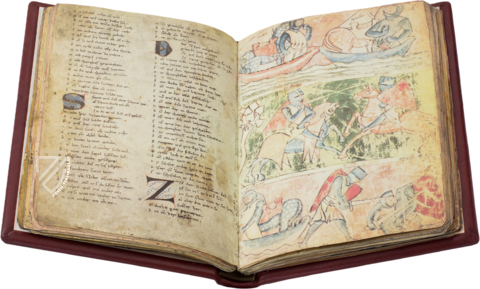

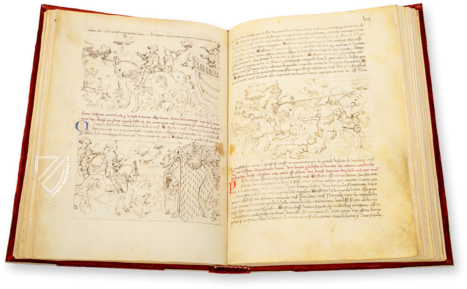

Der Leidener Wigalois ist eine von nur zwei erhaltenen, illuminierten Handschriften des epischen Versromans aus dem Dunstkreis der Artus-Saga. Zwischen 1210 und 1220 von Wirnt von Grafenberg verfasst, wurden die Abenteuer des angehenden Ritters Wigalois, dem Sohn des legendären Gawain, schnell zu einem Bestseller der mittelhochdeutschen höfischen Literatur. Die Entstehung der kostbaren Leidener Abschrift ist Dank ihres ausführlichen Kolophons erstaunlich gut belegt: sie wurde am 6. Januar 1372 von dem Schreiber Jan von Braunschweig im Zisterzienserklosters Amelungsborn als Auftragsarbeit für den Grafen von Braunschweig-Grubenhagen, Albrecht I. (um 1339–1383), fertiggestellt. Besonders bemerkenswert und bedeutsam sind zudem der erhaltene Prolog, ein mögliches Selbstporträt des Buchkünstlers sowie die 49 großen und teils ganzseitigen Miniaturen, die in ihrer intensiven Farbigkeit und ihrem üppigen Goldschmuck eine kaleidoskopartige Wirkung entfalten.

Leidener Wigalois

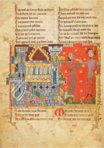

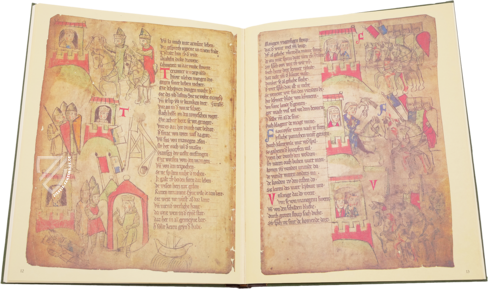

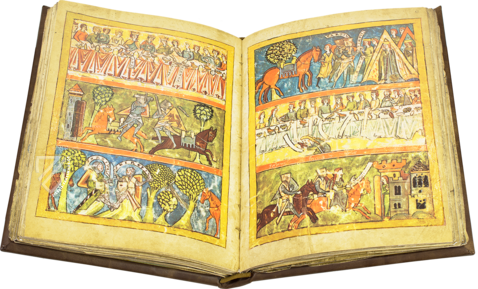

Zwei prächtige, ganzseitige Miniaturen führen in die kostbare Leidener Wigalois-Handschrift ein. Das Vorsatzblatt zeigt auf der Vorderseite einen goldgeschmückten, vielfarbigen und Lebensbaum von kreuzförmigem Wuchs, um den sich zahlreiche Tiere tummeln. Schlägt man die Seite um, eröffnet sich auf der Rückseite der Blick auf eine ganzseitige Darstellung der berühmten Tafelrunde. Glänzendes Gold und Purpurtöne dominieren die Farbpalette dieser royalen Szenerie.

Gegenüberliegend beginnt der Versroman mit seinem bemerkenswerten Prolog, in dem der Autor das Buch zur Leserschaft sprechen lässt: „Welch vortrefflicher Mensch hat mich aufgeschlagen? / Wenn es jemand ist, der mich / lesen und verstehen kann, / dann möge er mich – auch wenn es etwas / an mir zu tadeln gibt – freundlich behandeln / und mich mit übler Nachrede / verschonen: dies wird ihn ehren…“

Ritterliche Abenteuer und höfisches Liebesspiel

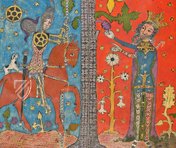

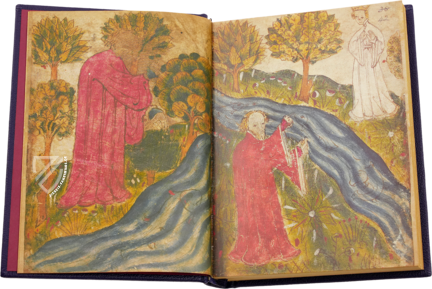

Daraufhin nimmt das Buch die Leser*innen mit auf die fantasievollen Abendteuer des Ritters Wigalois. Dieser kommt zunächst an den Hofe Königs Artus, um nach seinem Vater Gawain zu suchen. Dort erfährt er sodann die Ausbildung zum Ritter, für die er zahlreiche ritterliche Prüfungen bestehen muss, die ihn in fremde Lande, ein dämonisches Jenseitsreich und zu seiner großen Liebe führen. Immer wieder muss er dabei verschiedenste Feinde bekämpfen – von unrechtmäßigen Herrschern bis zu Riesen und einem schaurigen Drachen.

Einer der populärsten Artusromane

Der Nürnberger Dichter Wirnt von Grafenberg schuf diese fesselnde Erzählung in der Form eines mittelhochdeutschen höfischen Versromans wahrscheinlich zwischen 1210 und 1220. Das Werk wurde schnell zu einem literarischen Bestseller und war neben Wolfram von Eschenbachs Parzivaleine der populärsten Dichtungen aus der Stoffsammlung rund um die sagenumwobene Welt von König Artus und seiner legendären Tafelrunde. Von den insgesamt 38 erhaltenen Abschriften aus dem 13. bis 15. Jahrhundert sind nur zwei illuminiert worden. Von diesen ist der Leidener Wigalois ohne Frage die prachtvollste.

Eine von nur zwei illuminierten Handschriften

Diese wunderbare Abschrift wurde von Graf Albrecht I. von Braunschweig-Grubenhagen (um 1339–1383) im Skriptorium des niedersächsischen Zisterzienserklosters Amelungsborn in Auftrag gegeben und am 6. Januar 1372 von dem Schreiber Jan von Braunschweig (Jan van Brunswik) fertiggestellt, worüber das Kolophon am Ende der Handschrift bemerkenswerterweise Aufschluss gibt. Ob dieser auch für die 49 farbenfrohen Miniaturen verantwortlich war, ist nicht ganz klar. Falls ja, zeigt die letzte Seite der kostbaren Handschrift ein Selbstporträt des Künstlers – eine absolute Rarität im Mittelalter! Das Bildnis zeigt Jan im traditionellen Zisterzienserhabit an einem Schreibpult bei der Herstellung einer üppig illuminierten Seite.

Ein Kaleidoskop aus Farben, Mustern und Gold

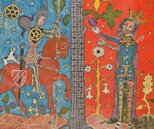

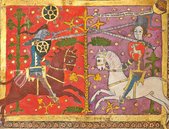

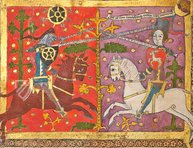

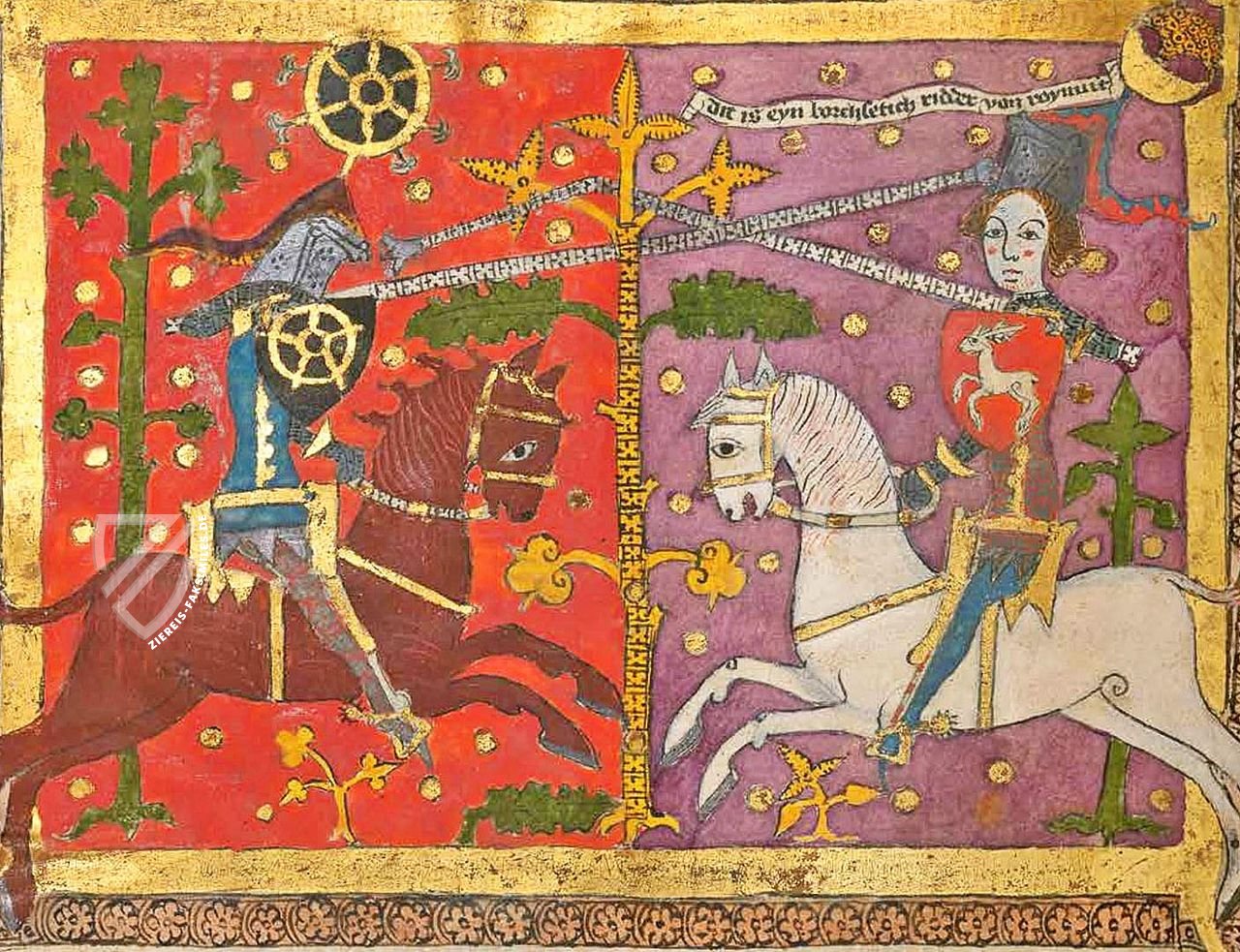

Die eindringlichen Miniaturen bestechen durch ihre imposante Farbigkeit und den üppigen Goldschmuck. Die recht flächige und reduzierte Figurenauffassung geht einher mit geradezu hypnotisierenden und immer wiederkehrenden Mustern, die Burgen wie Gebilde aus bunten Bausteinen wirken lassen und den Miniaturen in ihrer Gesamtheit eine kaleidoskopartige Wirkung verleihen. Damit sind sie ebenso fesselnd und wild wie Wigalois Abenteuer, die sie ins Bild überführen. Der Ritter in Ausbildung ist trotzdem durchweg gut erkennbar. Er trägt meist einen Helm mit einem goldenen Rad als Helmzier, das auch seinen Schild schmückt. Das goldene Rad der Fortuna ist einer von drei mysteriösen, magischen Gegenständen (Rad, Zaubergürtel und Stein der Tugend), die Wigalois auf seinen Abenteuern als Glücksbringer, aber auch als moralische Kompasse begleiten. Sie dienen zudem als Symbole seiner ritterlichen Tugenden.

Auf den Spuren des Leidener Wigalois

Diese kostbare Handschrift war zunächst im Besitz ihres Patrons, Graf Albrecht I. Im 16. Jahrhundert gelangte sie wahrscheinlich in die Hände des evangelischen Theologen Cyracius Spangenberg (1528–1604). Er war der Schlossprediger der Grafen von Mansfeld, in deren Bibliothek der Codex durch diese Verbindung offenbar als nächstes kam. Es wird vermutet, dass Peter Ernst I. von Mansfeld (1517–1604) ihn als Statthalter von Luxemburg mit in eine dortige Residenz nahm. Als nächstes taucht die Handschrift in einem Inventar der Bibliothek des Luxemburger Gelehrten Alexander Wiltheim (1604–1684) auf. Vor 1789 ging sie dann durch die Hände des Amsterdamers Zacharias Henric Alewijn, der sie in diesem Jahr der Gesellschaft für niederländische Literatur (Maatschappij der Nederlandse Letterkunde) vermachte, die den Codex schließlich als Langzeitdauerleihgabe an die Leidener Universitätsbibliothek überantwortete.

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Leiden Wigalois

Leidener Wigalois-Handschrift

Wigalois des Wirnt von Grafenberg

Wigalois by Wirnt von Grafenberg

Wigalois - Wirnt von Gravenberg

Ritter mit dem Rade

Knight of Fortune's Wheel

Handschrift B

Manuscript B - Umfang / Format

- 236 Seiten / 24,1 × 17,0 cm

- Herkunft

- Deutschland

- Datum

- 1372

- Stil

- Genre

- Sprache

- Schrift

- Gotische Textualis

- Buchschmuck

- 49 Miniaturen, 5 davon ganzseitig, die restlichen halbseitig; diverse Zierinitialen

- Inhalt

- Wirnt von Grafenbergs Artusroman über die Abenteuer des Ritters Wigalois

- Auftraggeber

- Albrecht I. von Braunschweig-Grubenhagen (um 1339–1383)

- Künstler / Schule

- Jan von Braunschweig (Schreiber)

- Vorbesitzer

- Cyracius Spangenberg (?)

Peter Ernst, Graf von Mansfeld (?)

Alexander Wiltheim (?)

Eustache von Wiltheim (?)

Zacharias Henric Alewijn

Bibliotheek der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

Leidener Wigalois

Wigalois' Turnierkampf gegen den Truchsess von Roimunt

Vor einem zweigeteilten Hintergrund aus leuchtendem Rot und Lila begegnen sich Wigalois – erkennbar an seinem Radwappen-Schild und der entsprechenden Helmzier – und der Truchsess von Roimunt beim Lanzenstechen. Letzterer wird durch die über ihm eingefügte Inschrift folgendermaßen ausgezeichnet: „Dit is eyn borchsetich ridder von roymunt“. Während der Kampf im Text unentschieden ausgeht, setzt die Miniatur einen anderen Akzent: Wigalois‘ Lanze schmettert den Helm seines Gegners von dessen Kopf und die Lanze des Truchsesses hängt zerborsten in den Ästen des zentralen Baums.

Leidener Wigalois

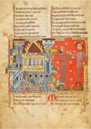

Die Tafelrunde

Eine ganzseitige Miniatur der legendären Tafelrunde König Artus‘ leitet in die kostbar illuminierte Handschrift ein. Sie verortet die darauffolgende Geschichte in dieser mythischen, höfischen Welt voller Helden, Abenteuer und großer Liebe. Die Darstellung greift zudem eines der magischen Attribute Wigalois‘ auf: das Glücksrad.

Der in die Bildfläche überführte, kreisrunde Tisch ist übersäht mit diversen goldenen Gegenständen – Schalen, Kelch und Trinkhorn. Dazwischen sind sechs Dolche so angeordnet, dass sie wie die Speichen eines Rades anmuten. Auch die Anzahl passt, da Wigalois‘ Rad in der Handschrift meist mit sechs Speichen dargestellt wird.

#1 Wigalois des Wirnt von Grafenberg

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

Der wissenschaftliche Kommentarband umfasst eine allgemeine Einführung in das Werk und zum Autor, eine Transkription und Übersetzung des mittelhochdeutschen Texts, dessen sprachliche Verortung sowie eine ausführliche Erfassung und Beschreibung der Miniaturen.

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG