Willehalm - Wolfram von Eschenbach

(1.000€ - 3.000€)

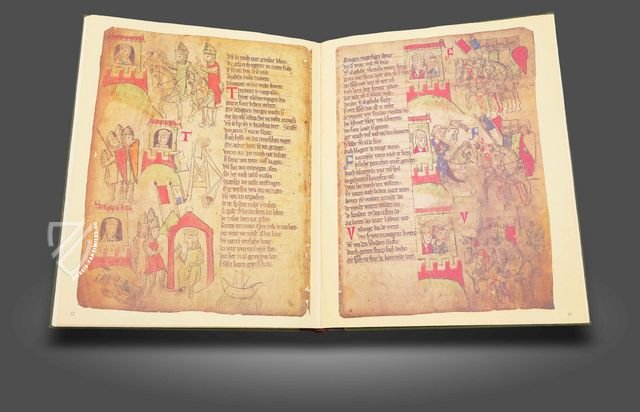

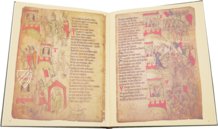

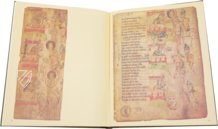

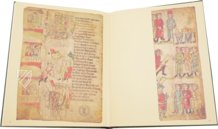

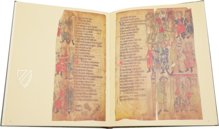

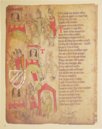

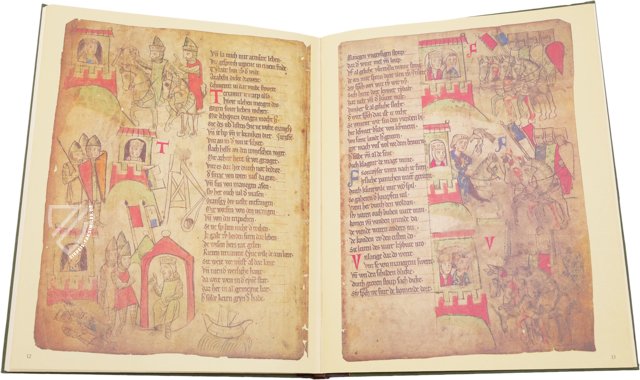

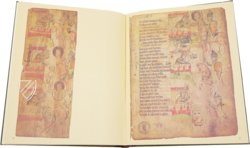

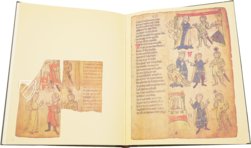

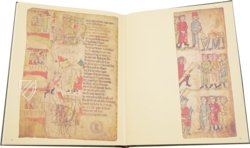

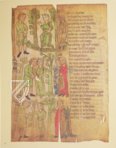

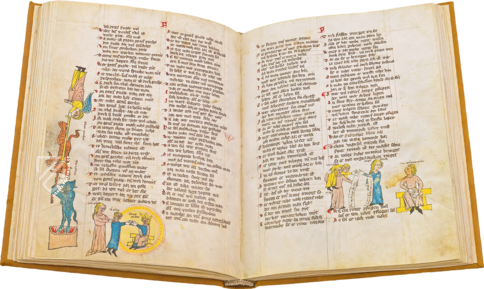

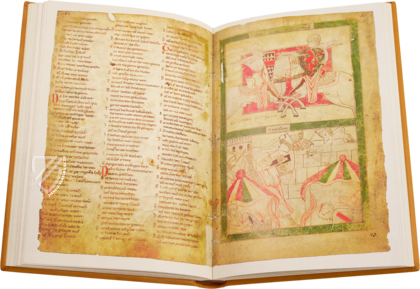

Wolfram von Eschenbachs Versepos Willehalm war eines der beliebtesten Heldenepen des Mittelalters und zählt zu den herausragenden Beispielen der hochmimttelalterlichen höfischen Dichtung. In der um 1270–75 im Raum Quedlinburg oder Halberstadt geschaffenen sogenannten „großen Bilderhandschrift“, die mit ursprünglich sage und schreibe 1300 Miniaturen „die wohl am reichsten illuminierte deutsche Handschrift des Mittelalters“ war, werden die ritterlichen Geschichten der Dichtung dem Leser in aussagekräftigen Bildern vor Augen geführt. Die erhaltenen Fragmente dieser einzigartigen Handschrift, die heute in München und Nürnberg verwahrt werden, geben eine Ahnung von der ursprünglichen Pracht des Codex. Jedes Blatt ist mit drei goldgeschmückten kolorierten Federzeichnungen ausgestattet, die den Text ergänzen. Der Protagonist Willehalm wird in den narrativen und expressiven Szenen durchweg mittels eines goldenen Sterns besonders hervorgehoben, was das Bildprogramm besonderes eingänglich und nachvollziehbar macht.

Willehalm des Wolfram von Eschenbach

Das Epos Willehalm des staufischen Dichters Wolfram von Eschenbach zählt zu den herausragenden Beispielen höfischer Dichtung des hohen Mittelalters. In der sogenannten „großen Bilderhandschrift“, entstanden um 1270–75 und ursprünglich mit 1300 Illustrationen „die wohl am reichsten illuminierte deutsche Handschrift des Mittelalters“, wird der Text jeweils in aussagekräftigen Bildern vor Augen geführt. Die Fragmente der Handschrift, heute in München und Nürnberg verwahrt, geben eine Ahnung von der ursprünglichen Pracht des Codex.

Ein Fragment von historischem Wert

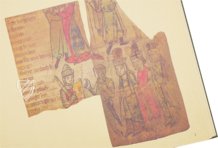

Der früheste bebilderte Codex zum Willehalm, der heute nur noch in Bruchstücken erhalten ist, ist um 1270–75 entstanden. Diese sogenannte „große Bilderhandschrift“ war ursprünglich mit 1300 Illustrationen „die wohl am reichsten illuminierte deutsche Handschrift des Mittelalters“. Von diesem Glanz zeugen die bis heute erhaltenen Fragmente. Die Bayerische Staatsbibliothek in München sowie das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg bewahren jeweils einen Teil des Fragments, in München acht Blätter, in Nürnberg zwei.

Autor des Epos war Wolfram von Eschenbach, der große Dichter vieler mittelhochdeutscher Epen wie des Parzival, seines berühmtesten Werkes, und Minnelieder. Wolfram von Eschenbach verfasste den Willehalm in den Jahren 1210–1215, wobei er sich auf eine unbekannte französische Quelle stützte, die Landgraf Hermann I. von Thüringen besaß. Es behandelt die Geschichte um Willehalm, Markgraf der Provence, und Arabel bzw. Gyburg, die Tochter eines Sarazenischen Königs.

Text und Bild in einträchtiger Symbiose

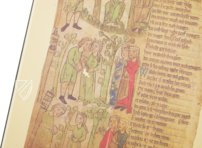

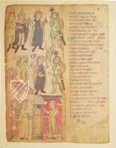

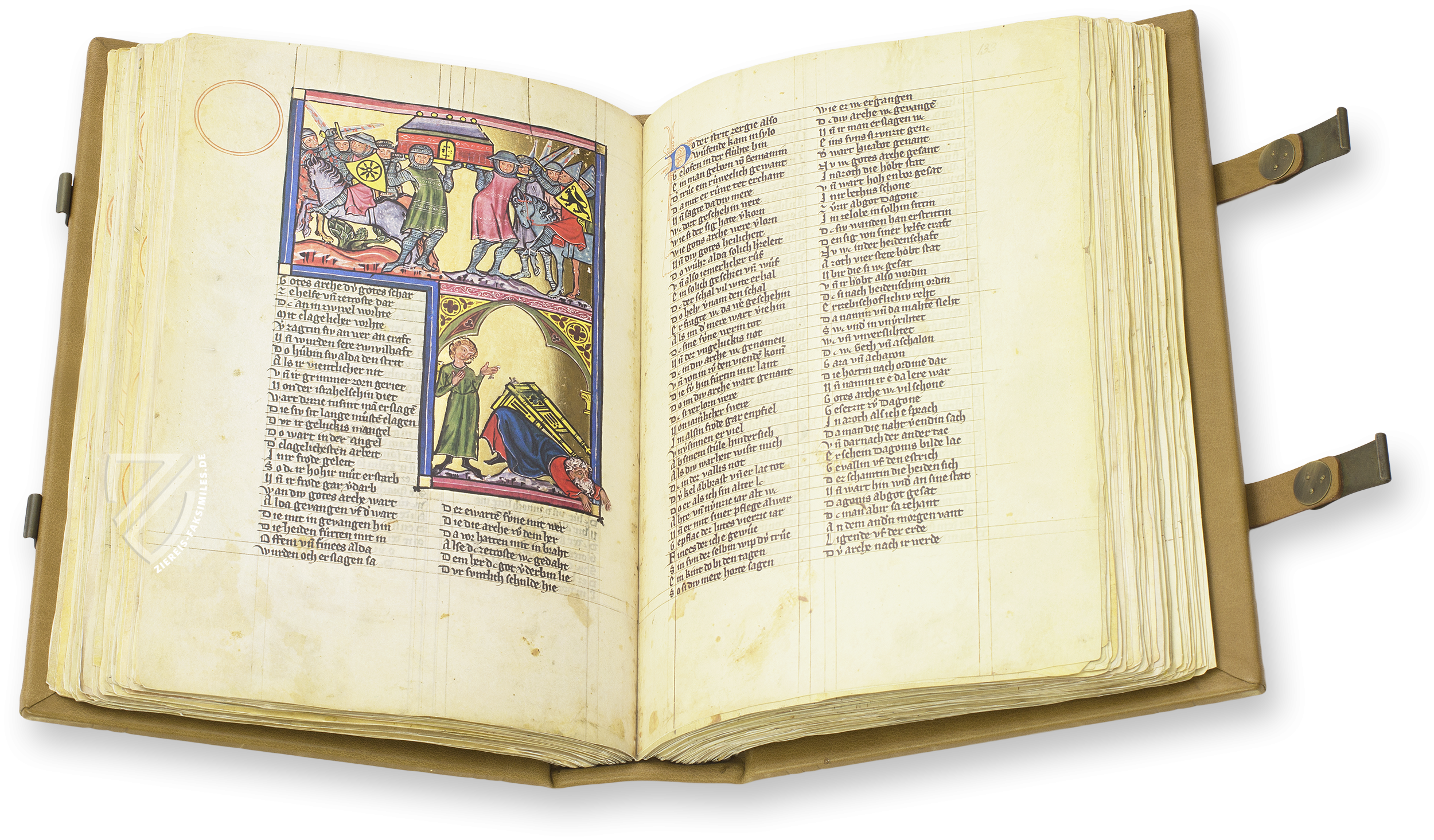

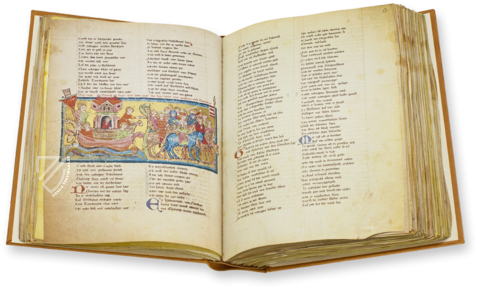

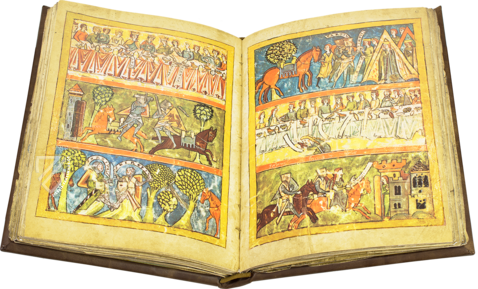

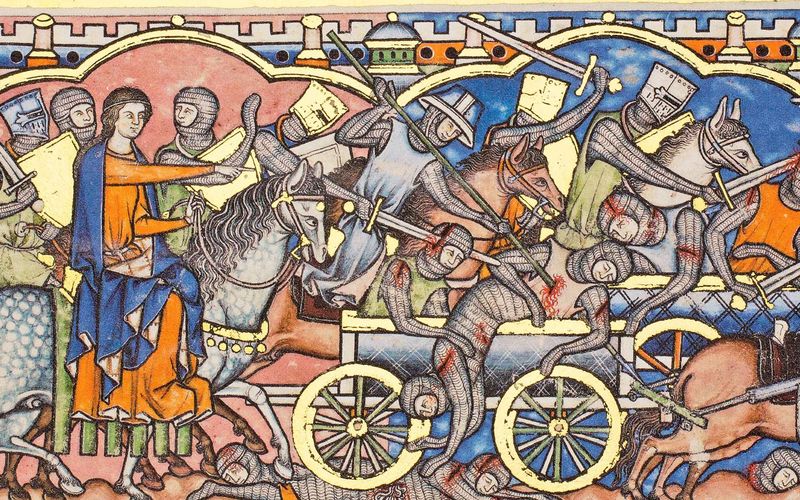

Die große Bilderhandschrift, der früheste bebilderte Willehalm-Codex, ist im Raum Quedlinburg oder Halberstadt in den Jahren um 1270–75 entstanden. Der Fokus liegt dabei auf den Bildern, die den größeren Teil der Blätter einnehmen. Jedes Blatt ist mit Text und zugehöriger Illustration versehen, wobei der Text in einer schmalen Leiste jeweils am äußeren Rand der Seite im gebundenen Buch stand, das Bild zur Mitte hin. Auf jeder Seite sind drei bildliche Illustrationen untereinander angeordnet. Die Bildszenen bestehen hauptsächlich aus Figurengruppen, zum Teil hinterfangen von architektonischen Bauten oder Bäumen und Sträuchern. Dabei agieren die verschiedenen Personen, höfische Damen, gepanzerte Ritter, Könige und einfache Leute, stark mit Gesten. Durch einen raffinierten Trick machte der Illustrator die Szenen leichter verständlich: der Protagonist Willehalm ist jeweils mit einem goldenen Stern über seiner Figur oder auf seinem Schild gekennzeichnet, um in aus den anderen herauszukennen. Der Maler verwendete zur Kolorierung der Federzeichnungen leuchtende Farben, hauptsächlich Rot, Gelb, Grün und Blau. Die Fragmente der Handschrift lassen trotz ihrer Bruchstückhaftigkeit das große mittelhochdeutsche Epos Willehalm und die künstlerische Ausgestaltung des 13. Jahrhunderts intensiv nachvollziehen.

Kodikologie

- Umfang / Format

- 20 Seiten / 32,0 × 25,0 cm

- Herkunft

- Deutschland

- Datum

- Um 1270

- Stil

- Genre

- Sprache

- Buchschmuck

- 60 kolorierte und goldgeschmückte Federzeichnungen

- Künstler / Schule

- Wolfram von Eschenbach (1170–1220) (Autor)

Willehalm - Wolfram von Eschenbach

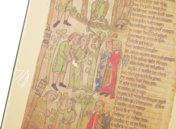

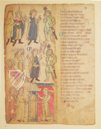

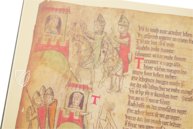

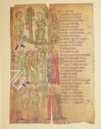

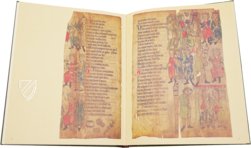

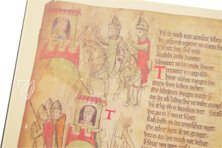

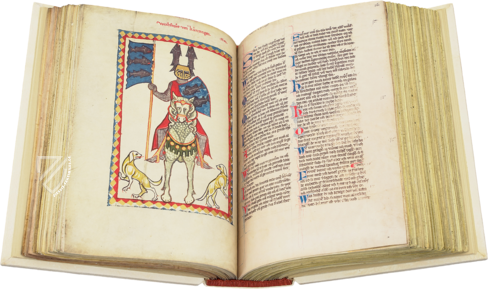

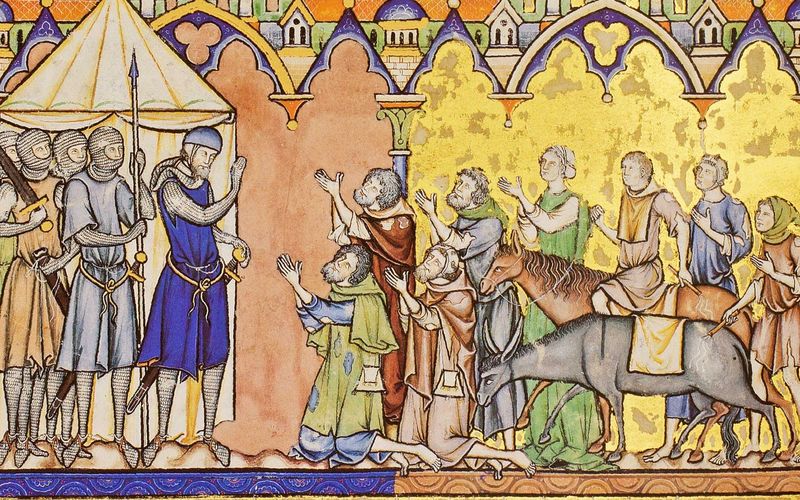

Wolfram von Eschenbach zwischen der Königin und Willehalm

Das Zentrum der Miniatur bildet der Erzähler Wolfram, der mit seinen Händen nach links und rechts weist, dabei aber Willehalm auf der rechten Seite, ausgezeichnet durch einen Stern, zugewandt ist. Dieser hängt sienen sorgenvollen Gedanken an die Prinzessin Gyburg nach, was der weibliche Kopf neben dem Stern andeutet und was der Grund für seine traurige Haltung ist. Hinzu kommt wohl auch die Scham darüber, der überheblichen Königin sehr unritterlich an den Haaren gezogen zu haben, wovon sie immer noch verletzt ist. Die blaue Verweisinitiale "M" zeigt an, dass es sich um die Miniatur zum mit derselben Initiale beginnenden Vers in der Textspalte handelt.

Willehalm - Wolfram von Eschenbach

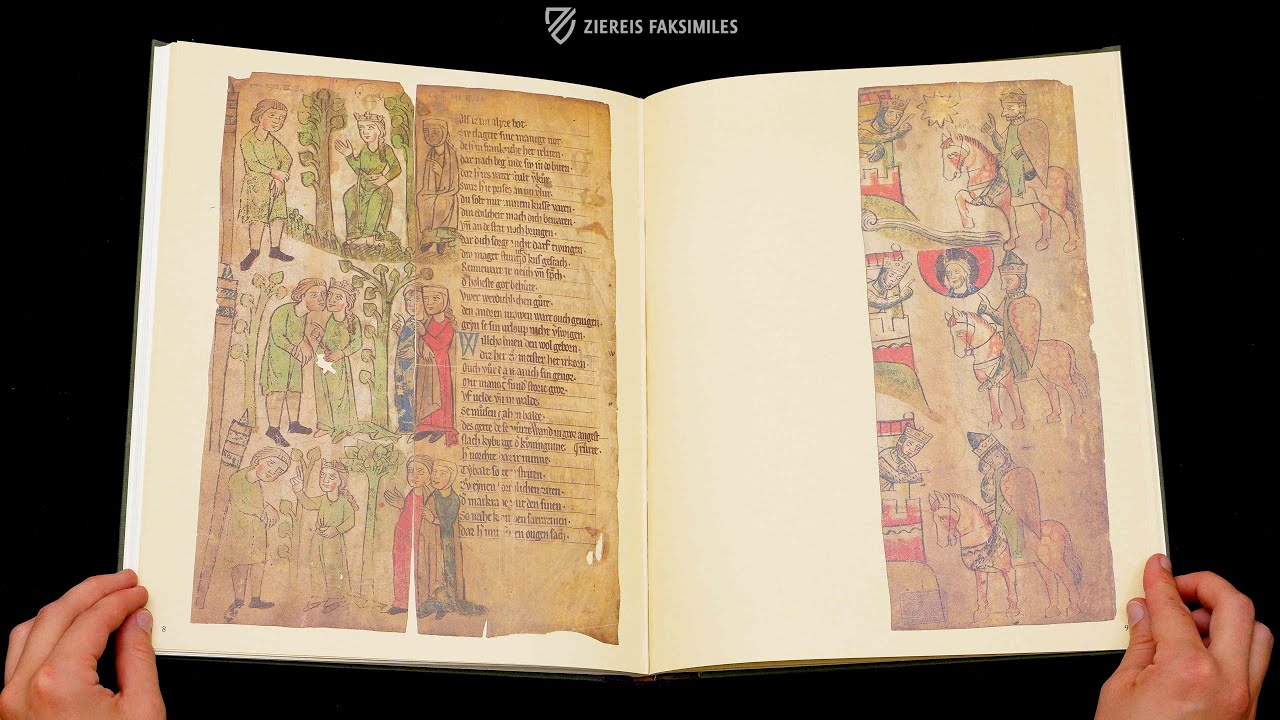

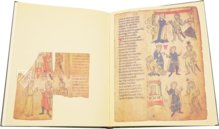

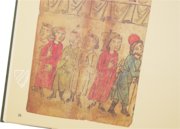

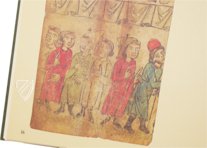

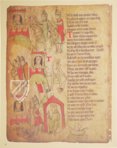

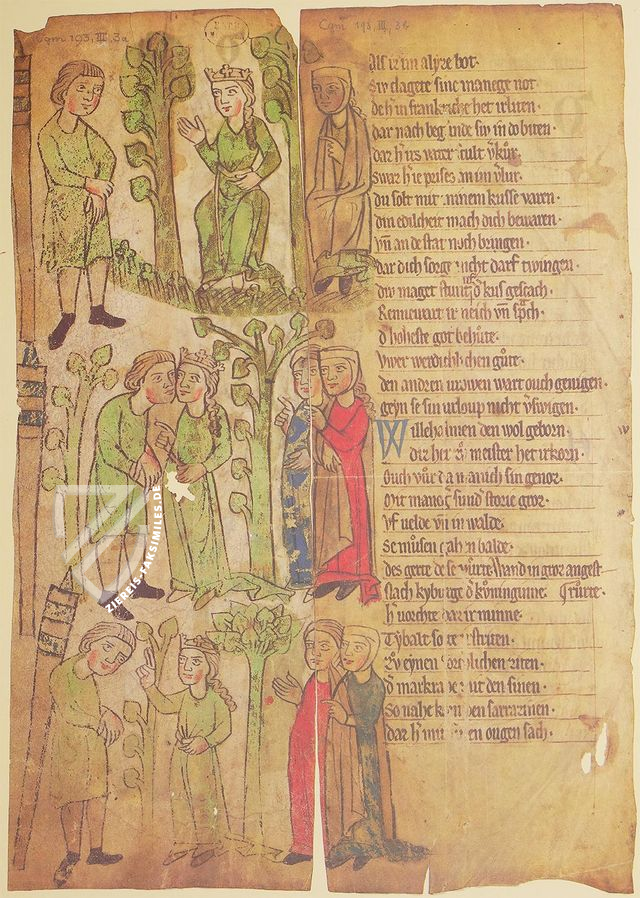

Rennewart nimmt Abschied von Alyze

Auf dieser Seite nimmt Rennewart, der tapfere Freund Willehalms, Abschied von der schönen Prinzessin Alyze, der Nichte Willehalms. Sie erscheint in allen drei Registern jeweils in der Mitte, begleitet von ein beziehungsweise zwei Frauen am rechten Rand. Rennewart nähert sich ihr tugendhaft respektvoll von links. Seine Waffe hat er am linken Seitenrand abgestellt.

Die Bäume verorten die Szene entsprechend des Textes im Freien und dienen darüber hinaus dazu, die Nähe der Figuren zueinander zu verdeutlichen. So ist Alyze oben und unten von zwei Bäumen flankiert und damit von allen Figuren distanziert. Im mittleren Register gibt sie Rennewart jedoch einen Abschiedskuss. Diese körperliche Nähe wird durch die neue Anordnung der Bäume, die nun das Paar einfassen, aufgegriffen.

#1 Willehalm - Wolfram von Eschenbach

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

(1.000€ - 3.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG