Rolandslied des Pfaffen Konrad

(unter 1.000€)

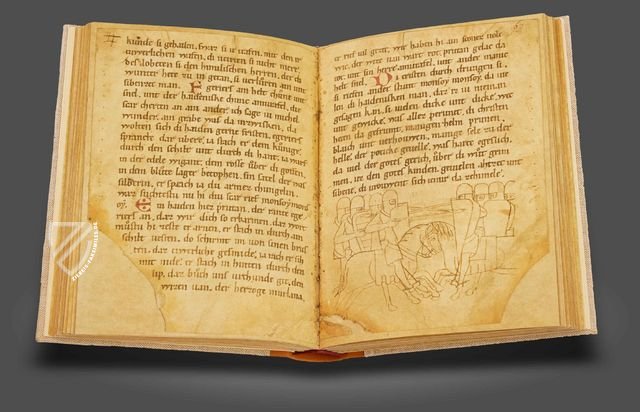

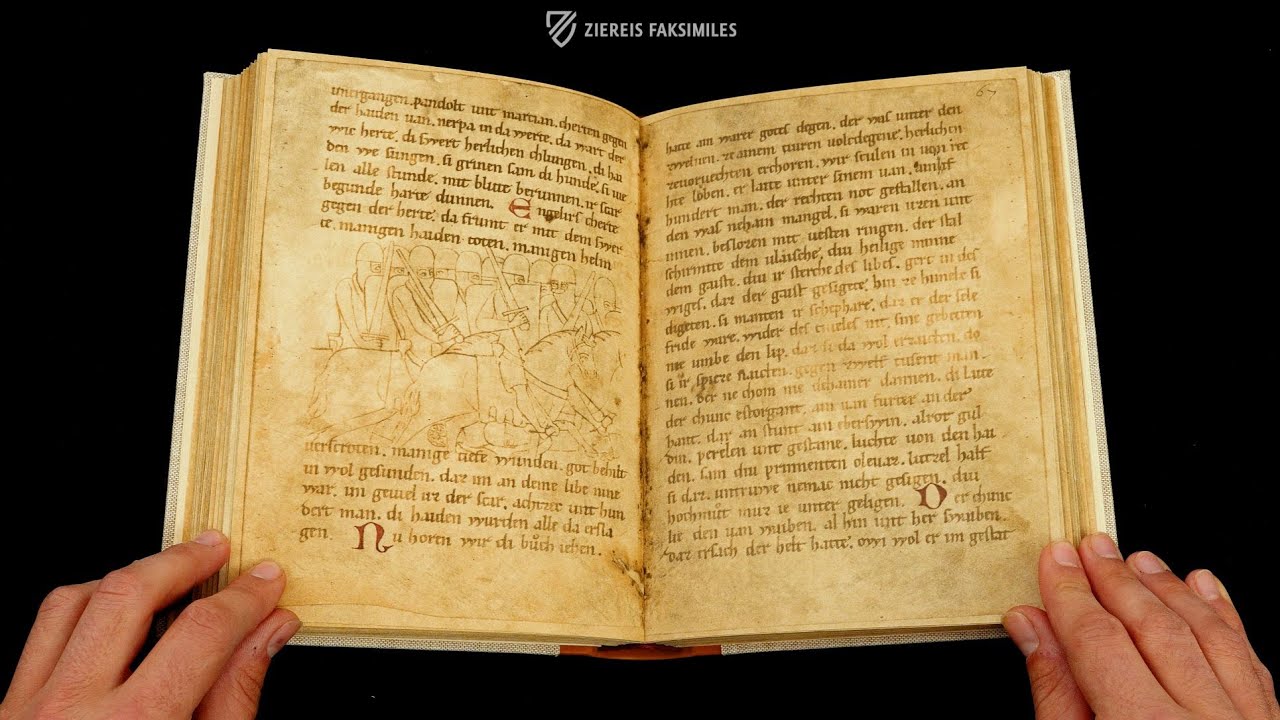

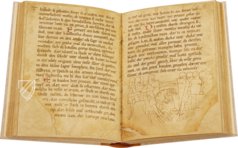

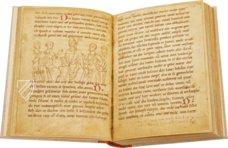

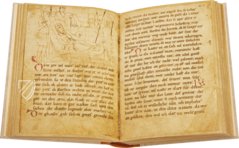

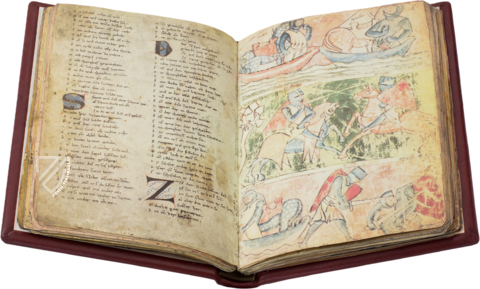

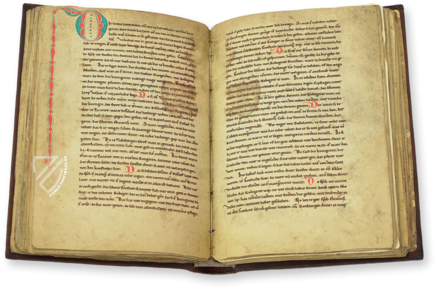

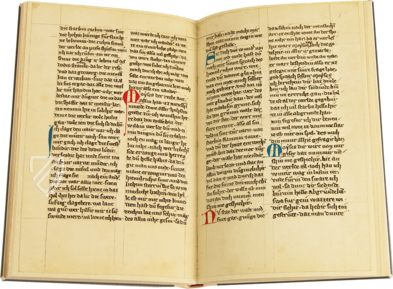

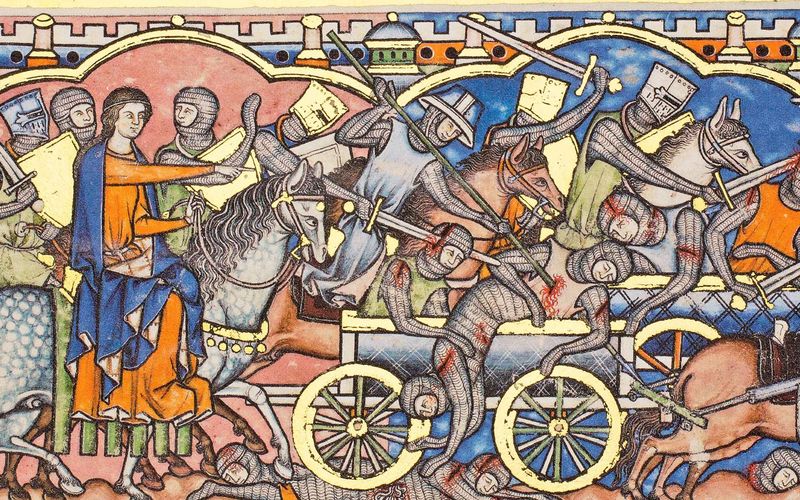

Das aus dem 11. Jahrhundert stammende Rolandslied ist das älteste erhaltene größere Werk der französischen Literatur und das berühmteste Beispiel für ein Chanson de geste oder "Lied der Kriegstaten". Im Mittelpunkt der Erzählung steht die Figur Rolands, eines Ritters und Hauptmanns im Dienste Karls des Großen, der als Anführer der Nachhut des fränkischen Heeres bei der Schlacht am Pass von Roncevaux 778 in einen Hinterhalt geriet und starb. Diese ausgeschmückte Nacherzählung der Schlacht und der sie umgebenden Ereignisse wurde von Troubadouren zur Unterhaltung der ritterlichen Klasse vorgetragen und ist in zahlreichen illuminierten Manuskripten überliefert. Ein deutscher Dichter namens Konrad der Pfaffe übersetzte das Werk um 1170, wahrscheinlich in Regensburg, aus dem Französischen in den bayerischen Dialekt und ersetzte die spezifisch französischen Themen durch breitere christliche Themen. Die vorliegende Handschrift entstand Ende des 12. Jahrhunderts und ihr sauber geschriebener Text wird von 39 halbseitigen Miniaturen geschmückt. Obwohl sie unkoloriert sind, sind sie offensichtlich das Werk einer geschickten Hand und illustrieren die geschilderten Ereignisse sehr anschaulich.

Rolandslied des Pfaffen Konrad

Das Rolandslied des Pfaffen Konrad ist eine Bearbeitung des berühmten Heldenepos Das Rolandslied aus dem 12. Jahrhundert von Konrad dem Pfaffen, über den selbst fast nichts bekannt ist. Es handelt sich um eine deutsche Übersetzung, in der Konrad u. a. das bayerische Volk und seinen Herzog lobte und häufig bayerische Namen und Orte erwähnte. Der Kreuzfahrergeist ist zwar schon im Original zu erkennen, wird aber in Konrads Fassung noch deutlicher, die zudem das Thema des fränkischen Patriotismus durch einen stärker religiösen Ton ersetzt. Karl der Große wird als idealer christlicher Herrscher dargestellt, und Roland ist der Archetyp des christlichen Kriegers, des miles Christi, der lieber den Märtyrertod in Kauf nimmt, als sich zu entehren. Die älteste und maßgebliche Handschrift des Werks wurde bei einem Brand während der Belagerung von Straßburg im Jahr 1870 zerstört; die hier vorgestellte Heidelberger Handschrift ist die umfangreichste und wichtigste der erhaltenen Abschriften und Fragmente. In ihr sind die 9.094 Verse des in gereimten Couplets verfassten Textes durch **39 unkolorierte, aber meisterhafte halbseitige Miniaturen illustriert.

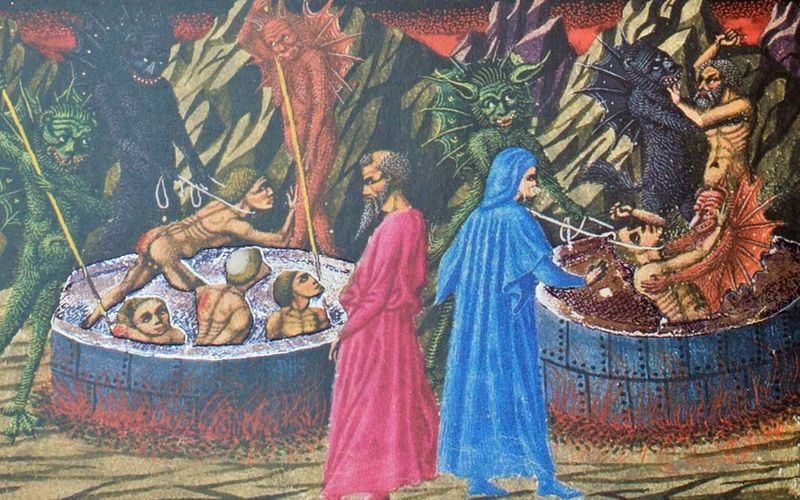

Christliches Heldentum

Die beiden Hauptthemen des Rolandsliedes sind der christliche Glaube und das selbstlose Heldentum, die in der mittelalterlichen christlichen Vorstellung von einem Helden verkörpert sind: mutig, tapfer und mit außergewöhnlicher Kraft und Geschicklichkeit auf dem Schlachtfeld sowie mit christlichen Tugenden. Darüber hinaus handelt Roland in dem Bewusstsein, dass er für den Märtyrertod im Dienste Gottes auserwählt ist, ein weiteres typisches Verhalten von Helden, das im altgermanischen Schicksalsglauben wurzelt. In Konrads Version ist jedoch Karl der Große der eigentliche Protagonist, und deshalb wird sein Text manchmal auch als "Karlslied" bezeichnet. Der Kaiser ist stark, fromm und furchtlos im Kampf gegen die Heiden, sucht aber keinen Ruhm für sich selbst, und seine Verbindungen zu Gott sind offensichtlich: So entsprechen z. B. die zwölf Paladine den zwölf Aposteln, Genelun ist eine Judasfigur, und Karl ist ein weiser Richter wie Salomo. Diese göttliche Verbindung untermauert sein kaiserliches Erbe und Karl der Große wird als Nachfolger Christi dargestellt.

Von welchem Herzog Heinrich in Auftrag gegeben?

Der Autor gibt sich im Nachwort zu erkennen und schreibt, dass er zuerst aus dem Französischen ins Lateinische übersetzte, bevor er den deutschen Text erstellte, und erklärt, dass das französische Original von "Herzog Heinrich" erworben worden sei, der das Werk in Auftrag gegeben hatte. Die meisten Gelehrten identifizieren den Auftraggeber als Heinrich den Löwen (um 1130–95) und nehmen an, dass der Text kurz vor der Entstehung des Manuskripts in den 1170er Jahren geschrieben wurde. Andere behaupten jedoch, dass das ursprüngliche Datum der Komposition etwa 1331 war, das Jahr, in dem Heinrich der Stolze (um 1108–39) nach Paris reiste, wo er ein Manuskript der ursprünglichen französischen Version erworben haben könnte. Aufgrund des Stils der Miniaturen und der häufigen Erwähnung bayerischer Namen und Orte ist man sich einig, dass die Handschrift aus Regensburg stammt, einem bedeutenden Zentrum für die Herstellung von Handschriften.

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Song of Roland

Rolandslied des Pfaffen Konrad

Chanson de Roland - Umfang / Format

- 148 Seiten / 22,0 × 16,0 cm

- Herkunft

- Deutschland

- Datum

- Spätes 12. Jahrhundert

- Epoche

- Stil

- Genre

- Sprache

- Schrift

- Frühgotische Minuskel

- Buchschmuck

- 39 Federzeichnungen

- Inhalt

- Deutsche Übersetzung des berühmtesten „Chanson de geste“

- Künstler / Schule

- Konrad der Pfaffe (Autor)

Rolandslied des Pfaffen Konrad

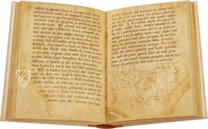

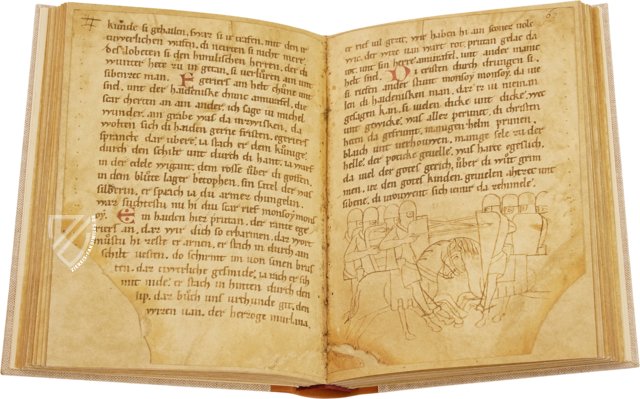

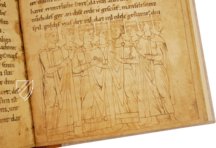

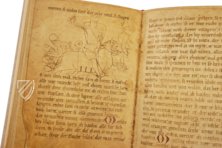

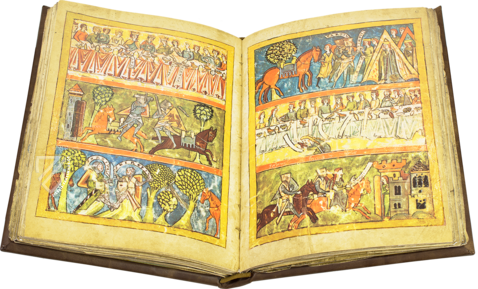

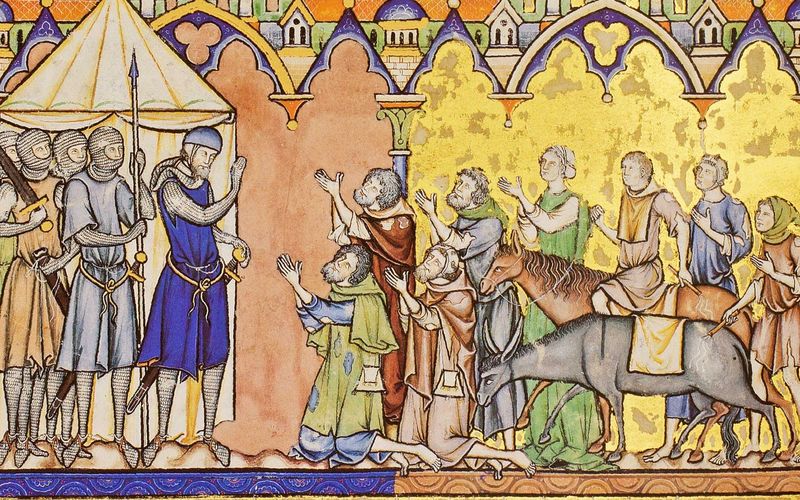

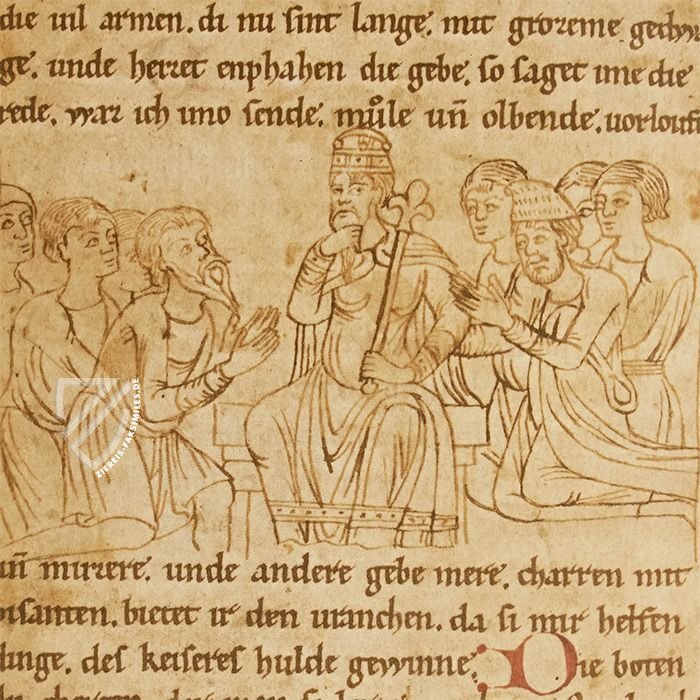

Die Gesandten von König Marsilie vor Kaiser Karl dem Großen

In der linken Hand hält er ein Lilienzepter, mit der rechten streichelt er seinen langen Bart. Gekrönt sitzt Karl auf einer Thronbank inmitten einer Schar von Gesandten des Sarazenenkönigs Marsilie. Der weise alte Blanscandiz, der als einzige weitere Person noch einen langen Bart trägt, kniet gerade zusammen mit den anderen Gesandten vor Karl dem Großen nieder und gestikuliert, als würde er ihn anflehen. Während alle Abgesandten auf Karl den Großen schauen, ist sein Blick auf den Betrachter gerichtet, mit einem besorgten Gesichtsausdruck, fast so, als ob er uns in der aktuellen Situation um Rat fragen würde.

Rolandslied des Pfaffen Konrad

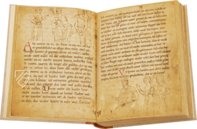

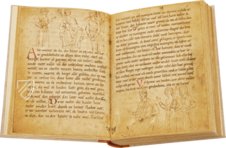

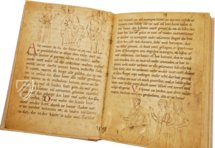

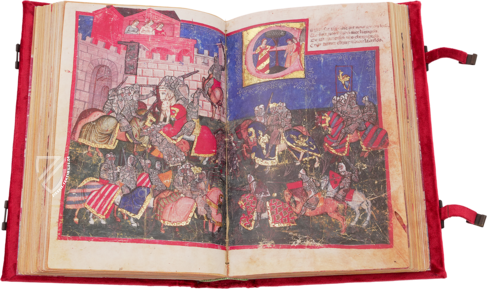

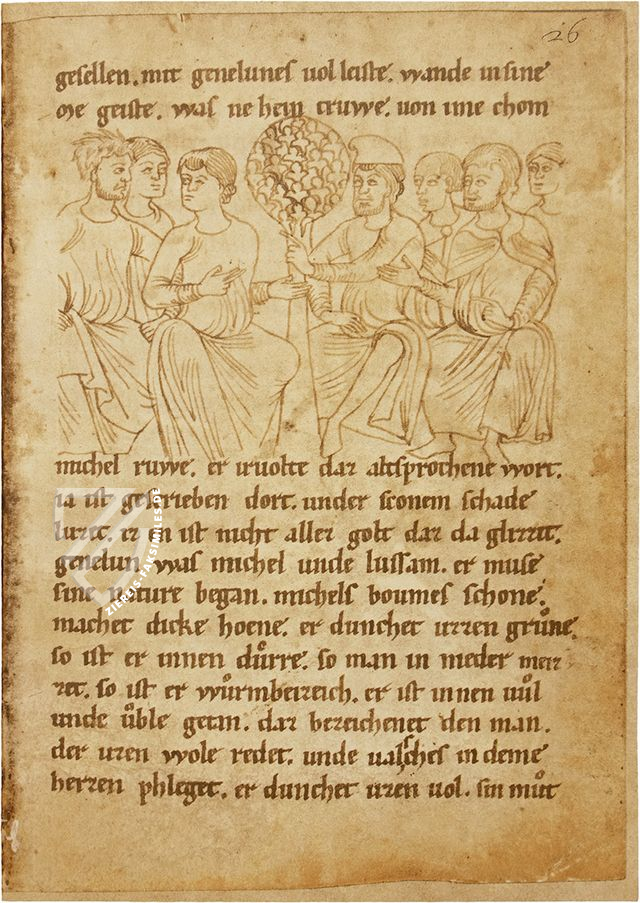

Genelun konferiert mit den Heiden unter einem Olivenbaum

Des Pfaffens Konrad Version des Rolandsliedes unterscheidet sich vom Original dadurch, dass der religiöse Ton noch ausgeprägter ist und an die Stelle des fränkischen Patriotismus ein glühender Kreuzfahrergeist getreten ist: Karl der Große ist der vorbildliche christliche Herrscher, Roland der unvergleichliche christliche Ritter, der sich wie ein Märtyrer aufopfert, und der Verräter Ganelon (hier Genelun geschrieben) verrät nicht nur sein Land, sondern auch seinen Glauben.

Rolands Stiefvater Genelun (mit Hut) ist paranoid, weil er glaubt, selbst verraten zu werden, und schmiedet eine Verschwörung mit den heidnischen Sarazenen, um die Franken in einen Hinterhalt zu locken, Roland zu töten und Karl den Großen und sein Reich zu stürzen. Wenn auch der Olivenbaum einfach wie ein Lolli gezeichnet ist, hat der Künstler den stark gestikulierenden Figuren individuelle und ausdrucksstarke Gesichter gegeben und sie in Gewänder mit natürlichem Faltenwurf gekleidet.

#1 Rolandslied des Pfaffen Konrad

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

(unter 1.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG