Codex Manesse

(7.000€ - 10.000€)

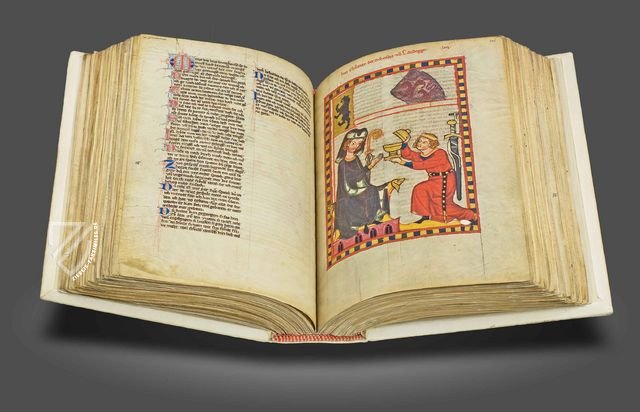

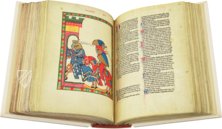

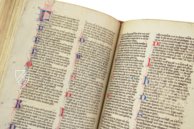

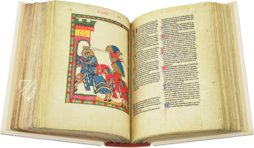

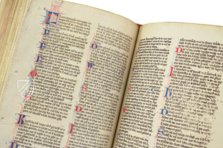

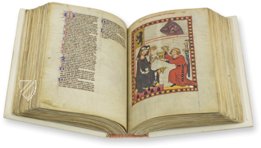

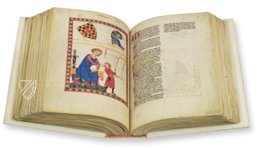

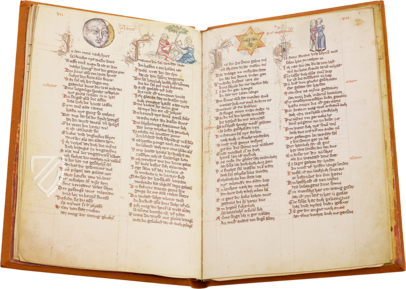

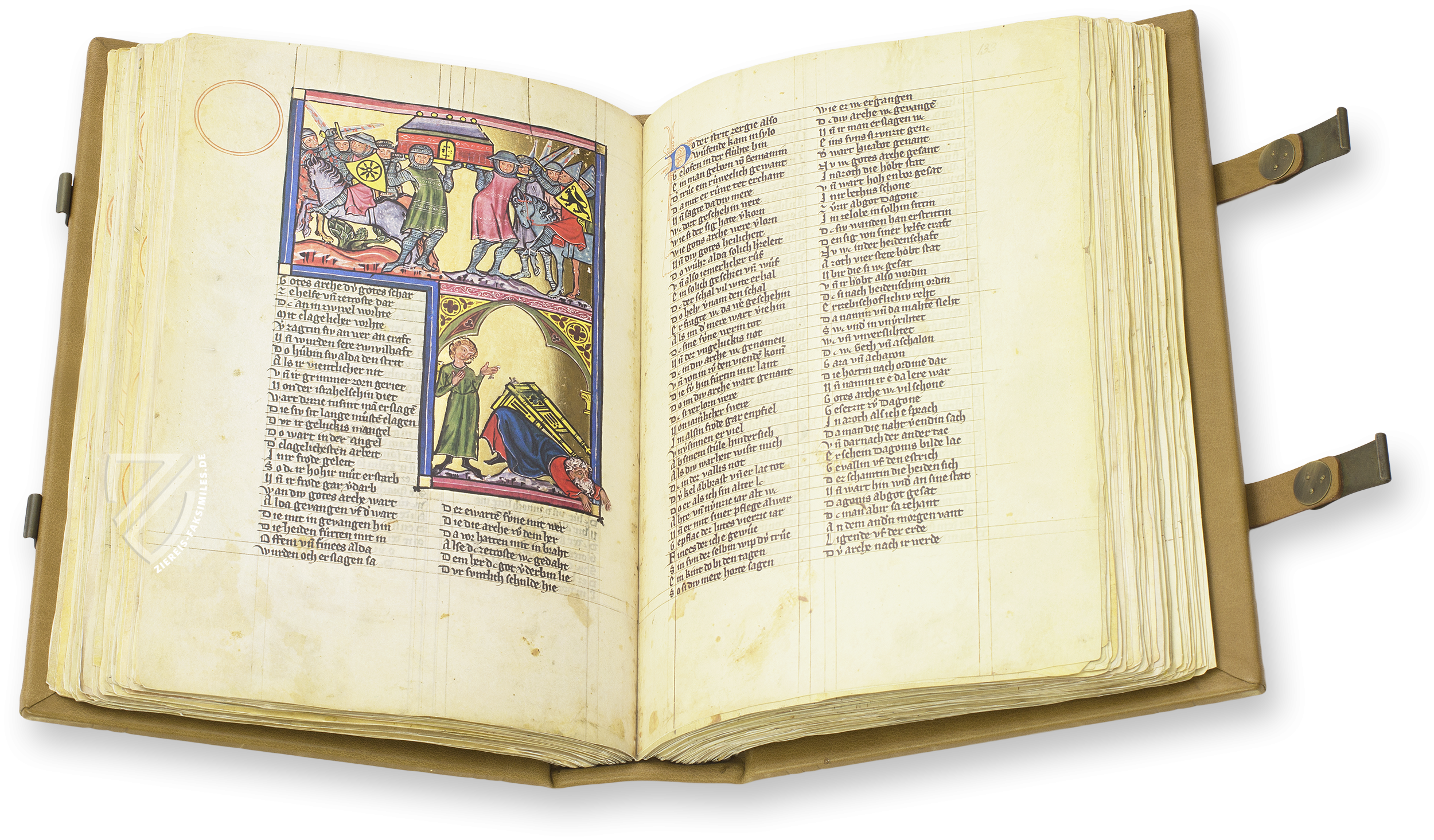

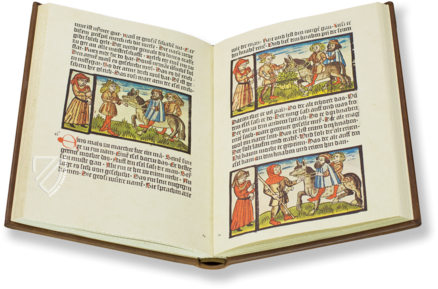

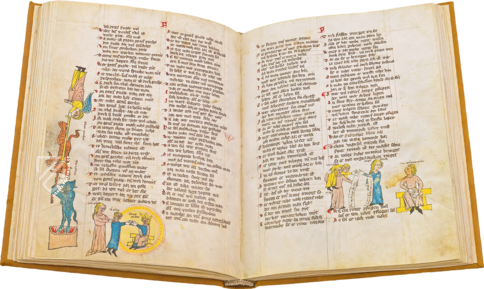

Eine der bedeutendsten deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters wird heute in der Heidelberger Universitätsbibliothek aufbewahrt: der sogenannte Codex Manesse, auch bekannt als Große Heidelberger Liederhandschrift. Der Codex entstand wahrscheinlich im Auftrag der namengebenden Zürcher Patrizierfamilie Manesse, wobei der lyrische Grundstock der Sammelhandschrift zwischen 1300 und 1340 regelmäßig erweitert wurde. Der Codex enthält mit 6000 Strophen mittelhochdeutscher Lyrik von 140 Dichtern die „umfangreichste Sammlung mittelhochdeutscher Lied- und Spruchdichtung“. Die nach dem Rang ihres Verfassers geordneten Werke sind zudem wunderbar illuminiert mit 137 herrlichen ganzseitigen Miniaturen, die ganz im Zeichen der höfischen Minne stehen. Damit ist der Codex Manesse nicht nur ein Schatz der deutschen Lyrik und die wichtigste Quelle für den gotischen Minnegesang, sondern auch der spätmittelalterlichen Buchmalerei. Das zeigt sich auch in der turbulenten und in Teilen fast unglaublichen Provenienzgeschichte dieses einmaligen Zeugnisses mittelalterlicher Kultur.

Codex Manesse

Eine der wichtigsten Handschriften des gesamten Mittelalters wird heute in der Heidelberger Universitätsbibliothek aufbewahrt: der sogenannte Codex Manesse, auch bekannt als Heidelberger Liederhandschrift. Eine unglaubliche Besitzgeschichte rankt sich um die Handschrift, die zwischen 1300 und 1340 in Zürich entstanden ist. Der Codex enthält mit fast 6000 Strophen mittelhochdeutscher Lyrik von 140 Dichtern die „umfangreichste Sammlung mittelhochdeutscher Lied- und Spruchdichtung“. Die Gedichte, Lieder und Sprüche kreisen um das Hauptthema der höfischen Minne. Wunderbar illustriert sind diese Zeugnisse mittelalterlicher Lyrik mit 137 herrlichen ganzseitigen Miniaturen. Somit ist der Codex Manesse nicht nur ein wahrer Schatz der deutschen Literatur und der mittelalterlichen Geschichte, sondern auch und besonders der gotischen Buchmalerei!

Einmaliges Zeugnis mittelhochdeutscher Lyrik

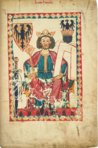

Als Auftrag- und Namensgeber der berühmten Handschrift gilt die Patrizierfamilie Manesse aus Zürich. Der Zürcher Patrizier Rüdiger Manesse und sein Sohn Johann legten zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine umfangreiche Sammlung mittelhochdeutscher Lyrik an, die den Grundstock des Codex bildete. Bis um 1340 wurde diese dann stetig erweitert und ergänzt. Der Codex Manesse enthält insgesamt fast 6000 Strophen mittelhochdeutscher Lyrik, Lieder und Sprüche von 140 Autoren, darunter so bekannte Namen wie Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Hartmann von Aue, Gottfried von Straßburg und Ulrich von Liechtenstein. Die Lyrik aus der Zeit von 1160/70 bis um 1330 ist hier zum Teil einmalig festgehalten, was die Heidelberger Liederhandschrift zur wichtigsten Quelle für den Minnesang macht. Kurioserweise sind die Gesänge und Gedichte nach dem Stand ihrer Verfasser geordnet. Die Handschrift beginnt mit der Lyrik von Kaiser Heinrich VI. als vornehmstem Dichter. Darauf folgen Könige, Herzöge und weitere Adlige bis hin zu den bürgerlichen und Berufs-Dichtern.

Das Ringen um den Schatz

Heute wird der Codex Manesse in Heidelberg aufbewahrt. Doch rankt sich um die Handschrift eine äußerst spannende, wechselvolle Provenienz. Erstmals taucht die Handschrift Ende des 16. Jahrhunderts wieder auf, als Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz (1583–1610) den Codex nach Heidelberg holte. Dort war sie Teil der berühmten Bibliotheca Palatina, wurde jedoch scheinbar schon damals als eine einmalige Besonderheit geschätzt, in Sicherheit gebracht und so davor bewahrt, wie die gesamte übrigen Bestände der Bibliothek nach Rom verbracht zu werden. Danach erscheint der Codex Manesse erst wieder im 17. Jahrhundert in Frankreich, wo er Teil der Königlichen Bibliothek ist. Die Handschrift wurde bald als bedeutendes deutsches Kulturgut entdeckt und um ihre Rückkehr nach Deutschland gekämpft. Diese gelang jedoch erst im Jahr 1887, als sie in einem spektakulären Tauschgeschäft – für 120 000 Francs und 166 wertvolle, zum Teil karolingische Handschriften – nach Genehmigung durch Reichskanzler Otto von Bismarck an Deutschland übergeben wurde und ihren Platz in der Universitätsbibliothek von Heidelberg fand. Damit folgte man dem historischen Willen Kaiser Friedrich III., der den Codex Manesse der Heidelberger Bibliothek als Nachfolgerin der berühmten Bibliotheca Palatina anvertraut hatte.

Bedeutende Miniaturen als reicher Bilderschmuck

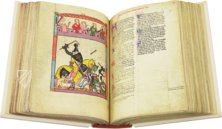

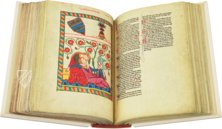

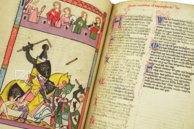

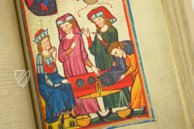

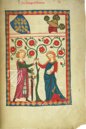

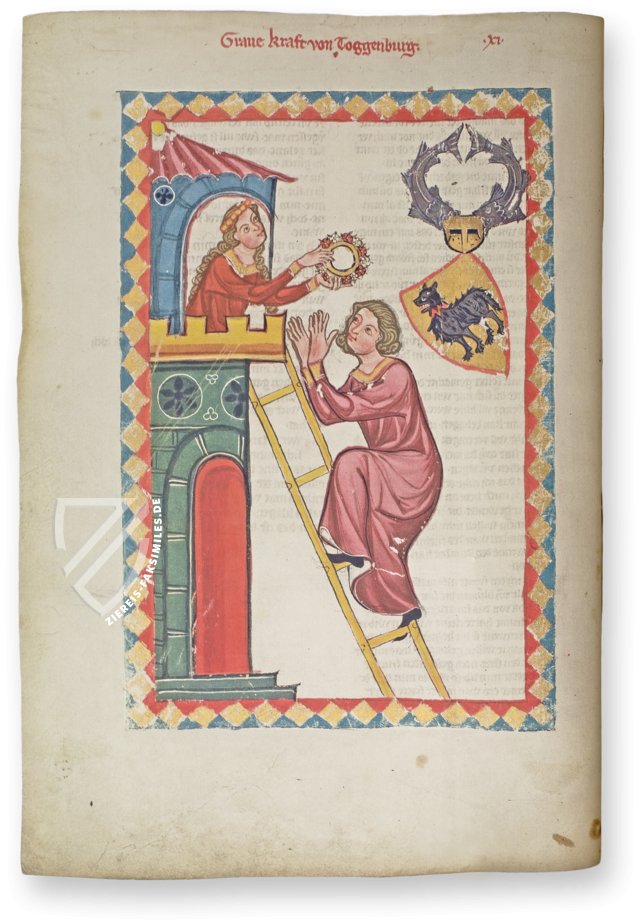

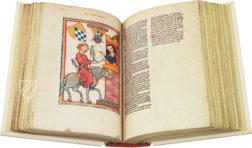

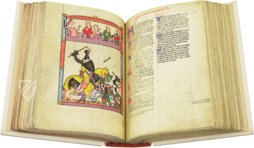

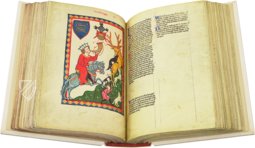

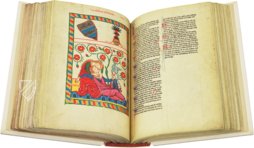

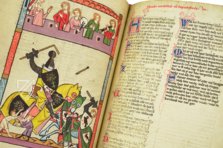

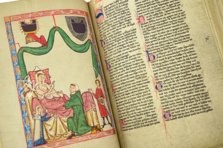

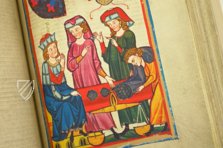

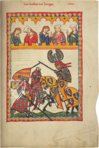

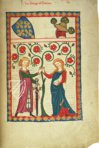

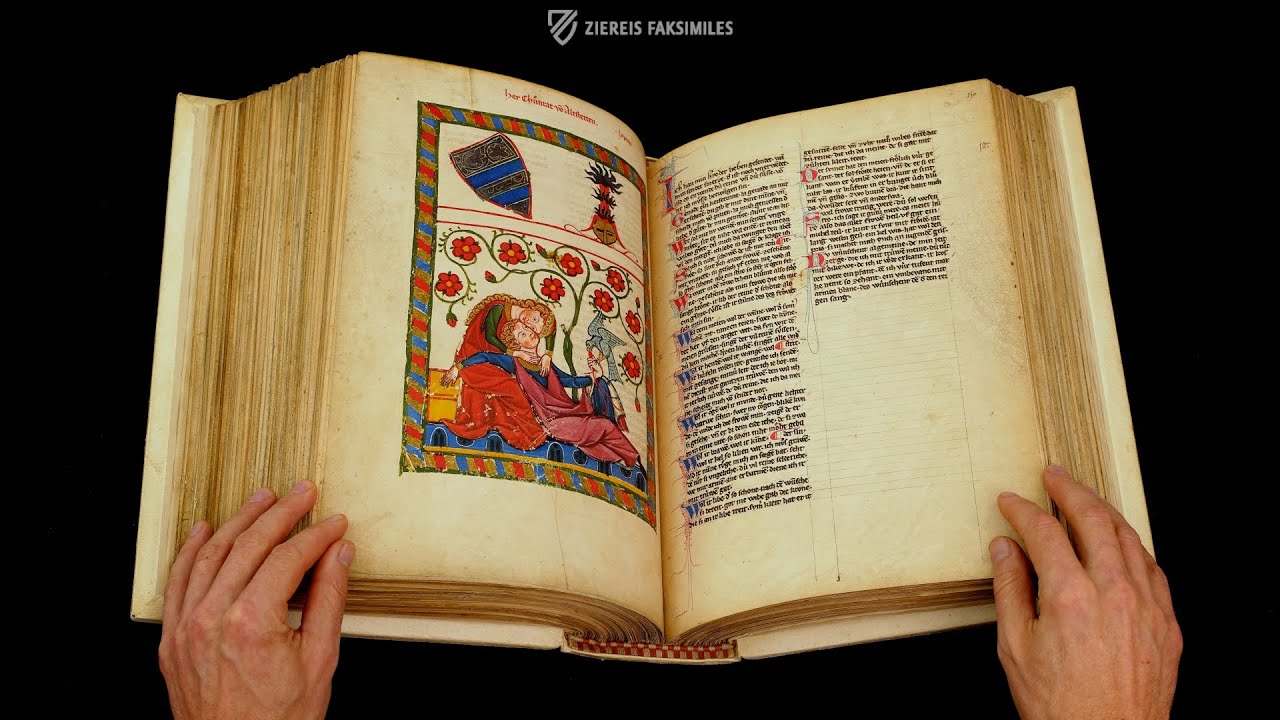

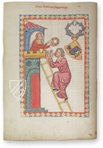

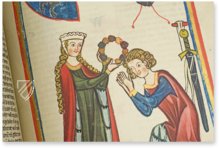

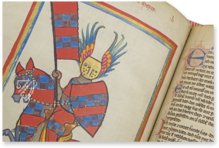

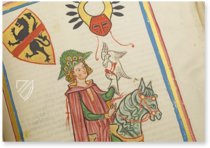

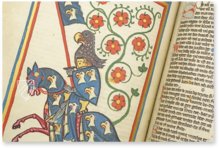

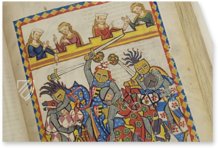

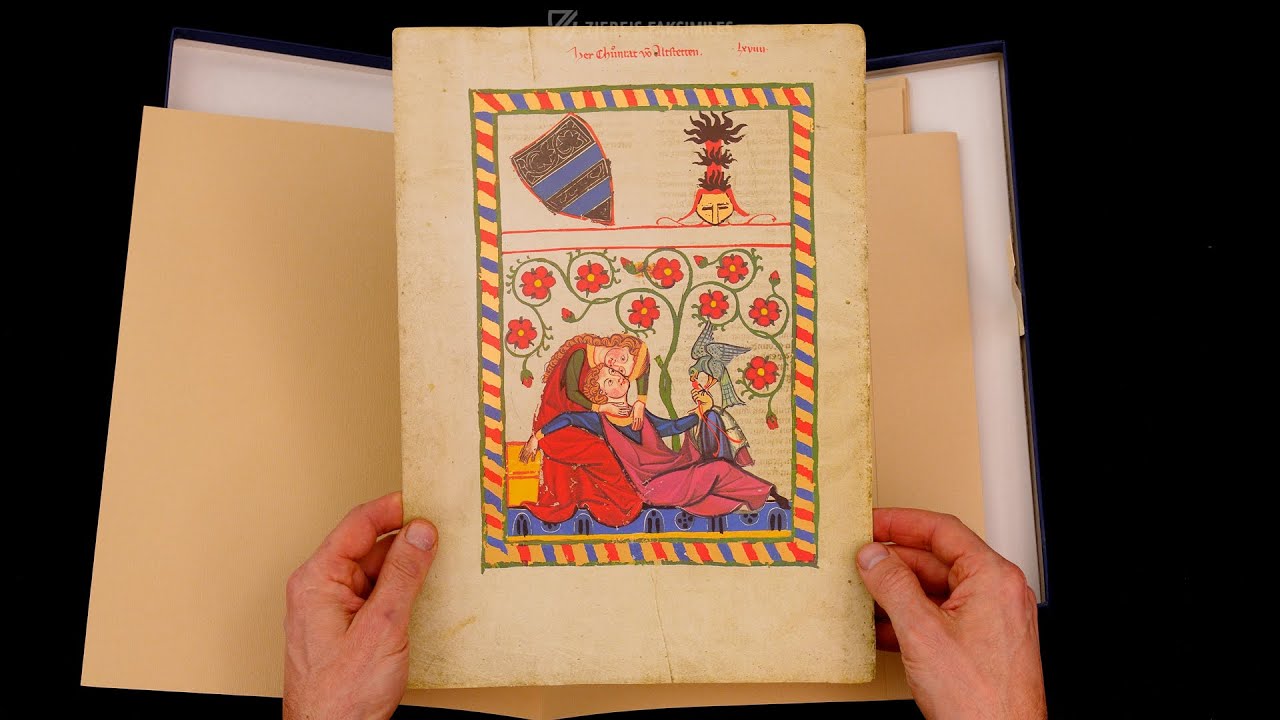

Neben der einzigartigen Quelle für mittelhochdeutsche Lyrik ist die Heidelberger Liederhandschrift vor allem für ihre prächtige und qualitätvolle künstlerische Ausstattung berühmt. Diese präsentiert die Buchmalerei des Oberrheins zur Zeit der Staufer in Vollendung. 137 ganzseitige Miniaturen von vier verschiedenen Meistern schmücken die insgesamt 852 Seiten der Handschrift. Die Kunstgeschichte unterscheidet zwischen dem sogenannten Grundstockmeister, der für 110 der prächtigen Miniaturen verantwortlich war, und drei Nachfolgern. In wunderschönen vielfarbigen Schmuckrahmen präsentieren die Miniaturen Szenen aus der höfischen Welt des Mittelalters. Sie kreisen wie die Gedichte um das Hauptthema Minne, die erotische Liebe zwischen Mann und Frau. So zeigt eine der Darstellungen etwa ein edles Fräulein zu Pferde mit einem goldenen Pfeil in der Hand. Mit diesem goldenen Pfeil zielt sie auf einen jungen Mann, wohl einen Dichter - ein uraltes Symbol der Liebe. Andere Szenen präsentieren Könige bei der Falkenjagd, kämpfende Ritter in prachtvollen Rüstungen im Turnier, von edlen Damen beobachtet und beurteilt, oder die Krönung eines Dichters durch eine Frau, die ihm einen Kranz aufs Haupt setzt. Auf diese Weise bietet der Codex einen tiefgehenden Einblick in die Welt des hohen Mittelalters. Zugleich präsentieren sich die Künstler mit ihren außergewöhnlichen Bildkompositionen als herausragende Meister der mittelalterlichen Buchmalerei.

Diese Verbindung von mittelhochdeutscher Lyrik und gotischer Buchmalerei, allesamt von höchster Qualität, macht den Codex Manesse zur wertvollsten Handschrift der Heidelberger Universitätsbibliothek und zugleich zu einem der bedeutendsten Codices des gesamten Mittelalters!

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Heidelberger Liederhandschrift

The Great Heidelberg Song Manuscript

Manesse Song Manuscript

Manesse Codex

Codex Germanicus Palatinus 848 - Umfang / Format

- 852 Seiten / 35,5 × 25,0 cm

- Herkunft

- Schweiz

- Datum

- Nach 1310 bis um 1340

- Stil

- Genre

- Sprache

- Schrift

- Gotische Textualis

- Buchschmuck

- 137 ganzseitige Miniaturen in farbenfrohen Rahmen, eine unvollendete Federzeichnung und zahllose Fleuronnée-Initialen

- Inhalt

- Sammelhandschrift von 6000 Strophen mittelhochdeutscher Lyrik (Lieder und Sprüche) von 1160/1170 bis etwa 1330. Damit ist der Codex Manesse die wichtigste Quelle für den Minnesang.

- Auftraggeber

- Der Auftraggeber ist bis heute unbekannt, wohl stammt er aber aus dem Umkreis der Züricher Patrizierfamilie Manesse, die der Handschrift ihren Namen gab, oder der Familie des Thurgauer Grafen von Toggenberg

- Künstler / Schule

- 140 verschiedene Autoren, darunter Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Hartmann von Aue, Gottfried von Straßburg, Kaiser Henry VI und Konradin, der letzte Staufer

Vier verschiedene Buchmaler, von denen der sogenannte Grundstockmeister alleine für 110 Miniaturen verantwortlich zeichnet - Vorbesitzer

- Familie der Manesse

Johann Philipp von Hohensax

Kurfürsten Friedrich III., Friedrich IV., Friedrich V:

Johann T’Serclaes von Tilly

König Ludwig XIV. (regn. 1643–1715)

Jacques Dupuy

Bibliothèque royale de Paris

Karl Trubner

Codex Manesse

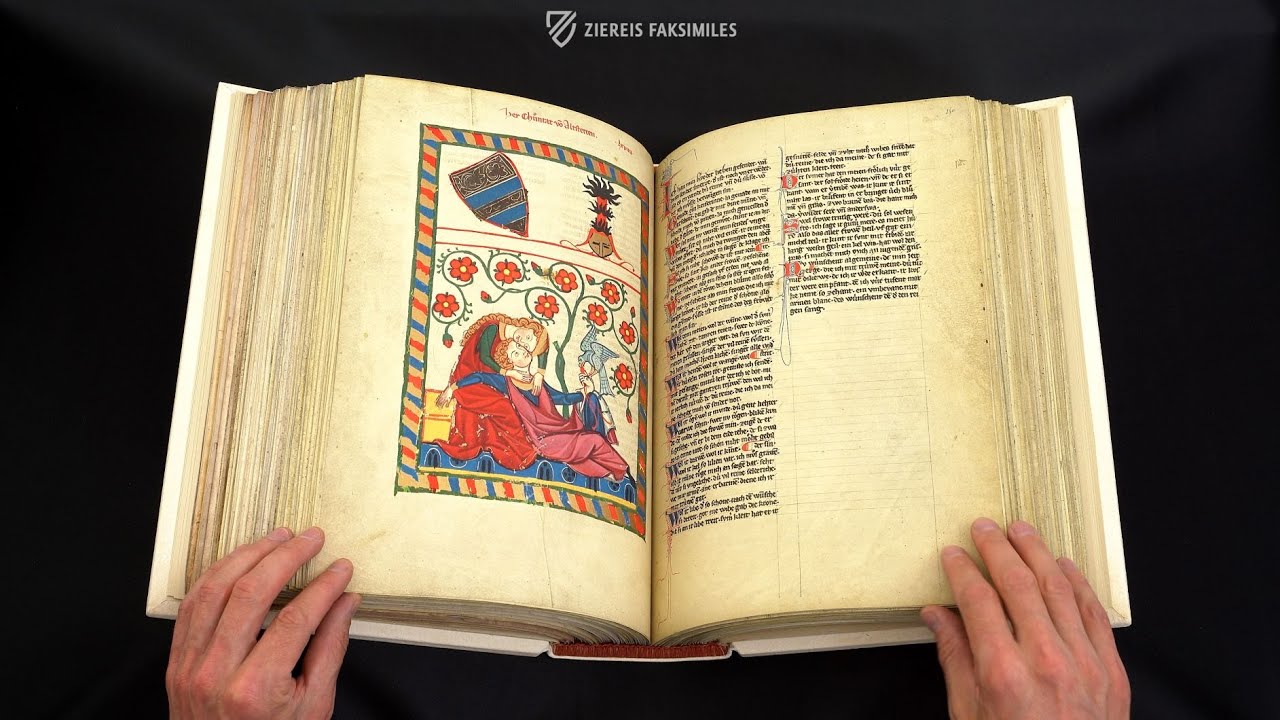

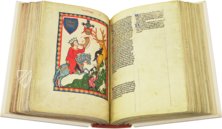

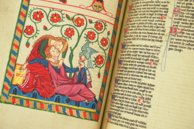

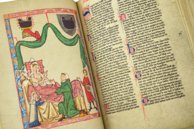

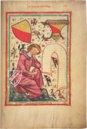

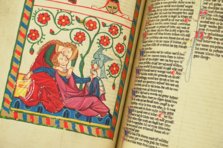

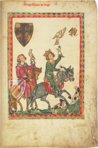

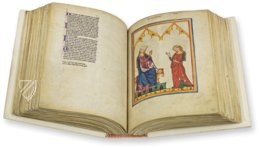

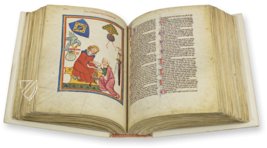

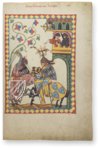

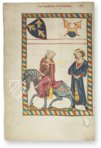

Konrad von Altstetten

In einem von Blumen umgebenen Garten liegen zwei junge Liebende in einer überraschend intimen Szene. Der Minnesänger wird für Konrad von Altstetten gehalten, der zwischen 1320 und 1327 urkundlich erwähnt ist. Die im Oberrheintal ansässige Familie von Altstetten ist seit 1166 bezeugt und stand in den Diensten des Abtes von St. Gallen. Konrad wird gezeigt, wie er seinen Falken mit einem Handschuh füttert und wie seine Dame, die langes, wallendes, lockiges blondes Haar hat, ihm liebevoll über die Wangen streicht.

Codex Manesse

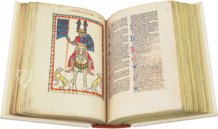

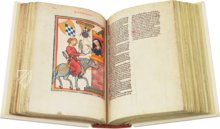

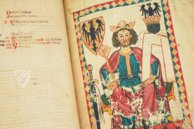

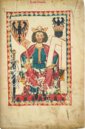

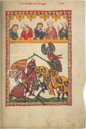

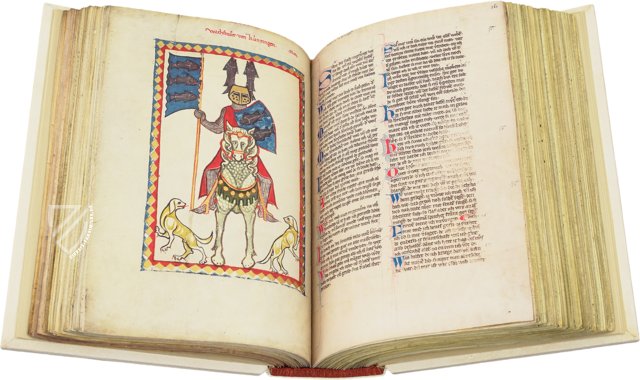

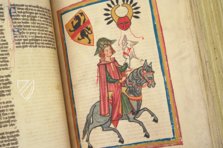

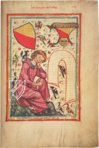

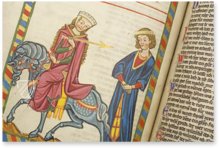

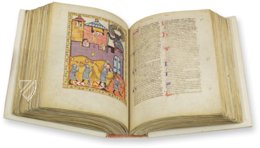

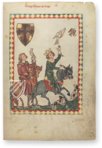

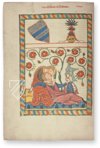

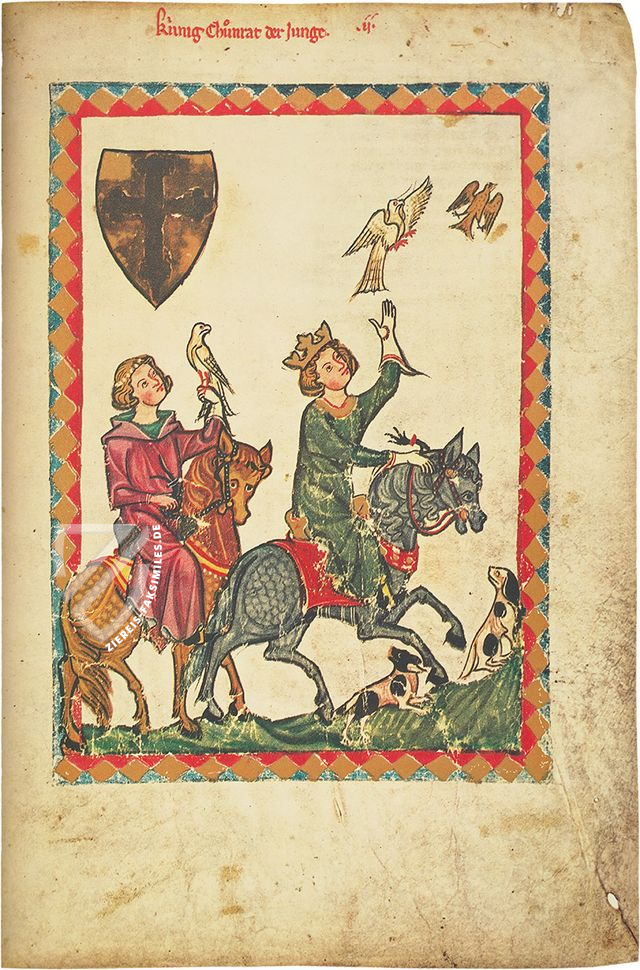

Autorenportait König Konrads des Jüngeren

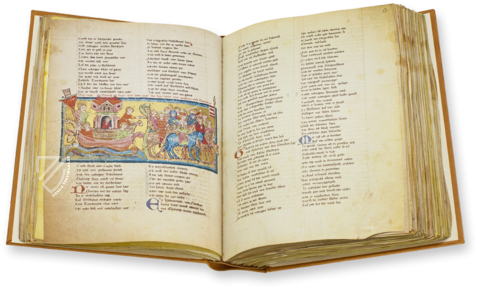

König Konrad der Jüngere (1252–1268) trägt nicht nur den Beinamen Konradin, sondern ist auch der zweite Verfasser dieser Gedichtesammlung, die nur von Kaiser Karl IV. (1316–1378) in den Schatten gestellt wird. Obwohl er erst 16 Jahre alt war, schrieb Konrad zwei Lieder, die für würdig befunden wurden, in dieses Manuskript aufgenommen zu werden. Er ist hier mit seinem Freund und Verbündeten Markgraf Friedrich I. von Baden auf der Falkenjagd dargestellt.

Die beiden Adligen widmen sich gemeinsam dieser Lieblingsbeschäftigung der Aristokratie und der mit Krone dargestellte Konrad hat gerade seinen Falken freigelassen. Seine Jagdhunde schauen genauso erwartungsvoll wie sein Freund Friedrich, der ein rotes Gewand trägt. Für Konrads Krone, den Kragen seiner grünen Tunika, den Sattel und das Wappen sowie den mit Rautenmuster versehenen roten und blauen Rahmen wurde Blattgold gezielt eingesetzt.

#1 Codex Manesse: die Grosse Heidelberger Liederhandschrift

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

(7.000€ - 10.000€)

#2 Codex Manesse

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

(7.000€ - 10.000€)

#3 Codex Manesse. Vier Miniaturen

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

(unter 1.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Omnia Arte

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- TGB Limited Editions

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG