Das 14. Jahrhundert in Europa: Kunst und Schöngeist in Zeiten von Krieg, Pest und gesellschaftlichem Wandel

Im 10. Teil unserer Jahrhunderte-Reihe erreichen wir das 14. Jahrhundert, die Dämmerung des Hochmittelalters, den Beginn des Spätmittelalters und eine Zeit beispiellosen Aufruhrs und Umbruchs. Nach Schilderung des Endes der Kreuzzüge begeben wir uns zu den schottischen Unabhängigkeitskriegen, und lassen die Herrschaft Philipps IV. von Frankreich und das Exil des Papsttums in Avignon Revue passieren.

Die Hungersnöte des 14. Jahrhunderts untersuchen wir im Zusammenhang mit der Pest und ihren Folgen, bevor wir uns der Geburt des Renaissance-Humanismus in Florenz zuwenden.

Anschließend werfen wir einen Blick auf den Beginn des Hundertjährigen Krieges, den Aufstieg des Herzogtums Burgund und den Wandel der mittelalterlichen Kriegsführung. Nördlich der Alpen blicken wir auf die Ereignisse in Deutschland, insbesondere die Ratifizierung der Goldenen Bulle und die Gründung der Hanse.

Abschließend kehren wir zum Reichtum und der Kriegsführung Italiens zurück, der Rolle ausländischer Söldner und dem Einfluss, den italienische Größen wie Petrarca und Boccaccio auf den Dichter Geoffrey Chaucer in England ausübten.

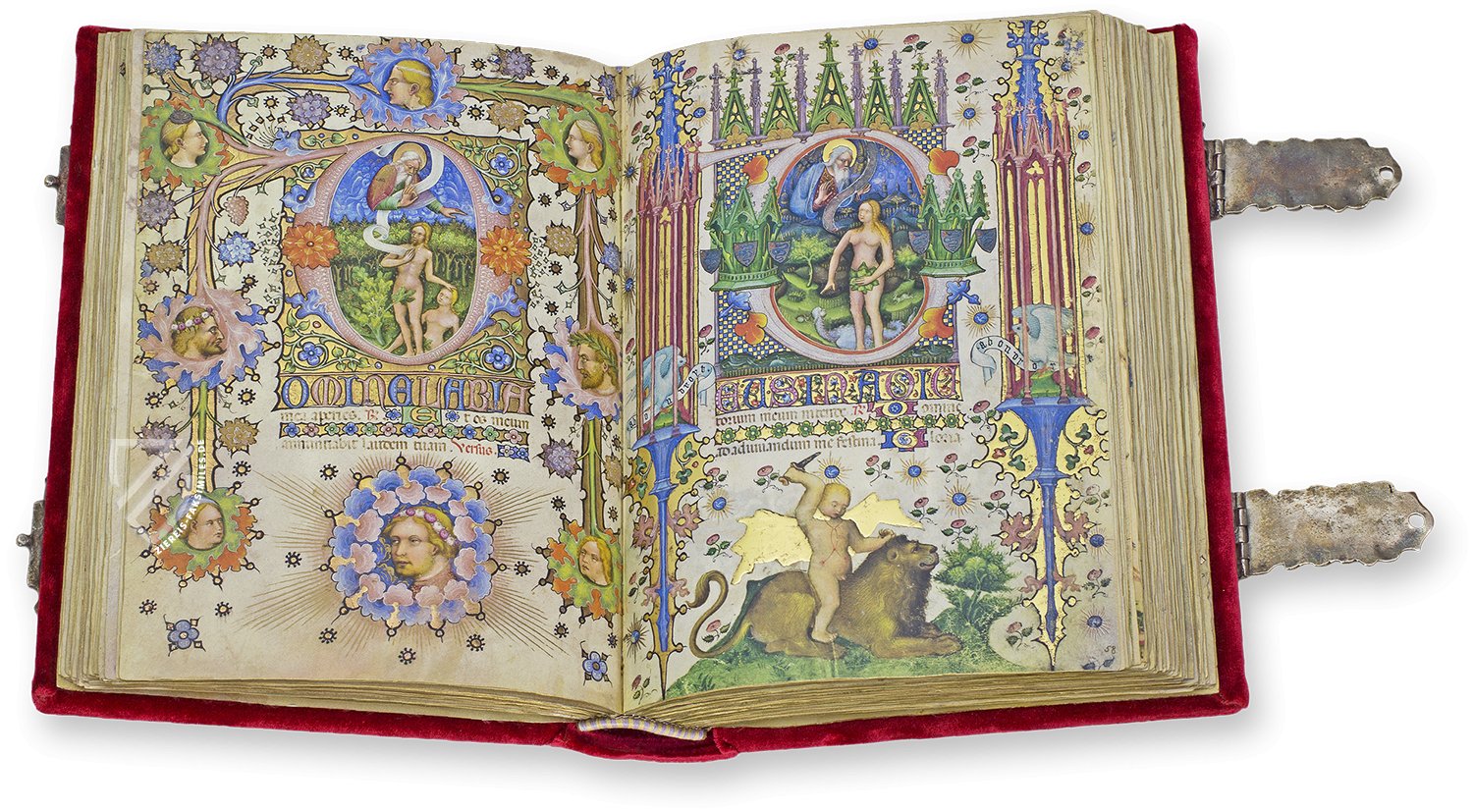

Veranschaulichung anhand einer Beispielseite

Corpus-Christi-Apokalypse

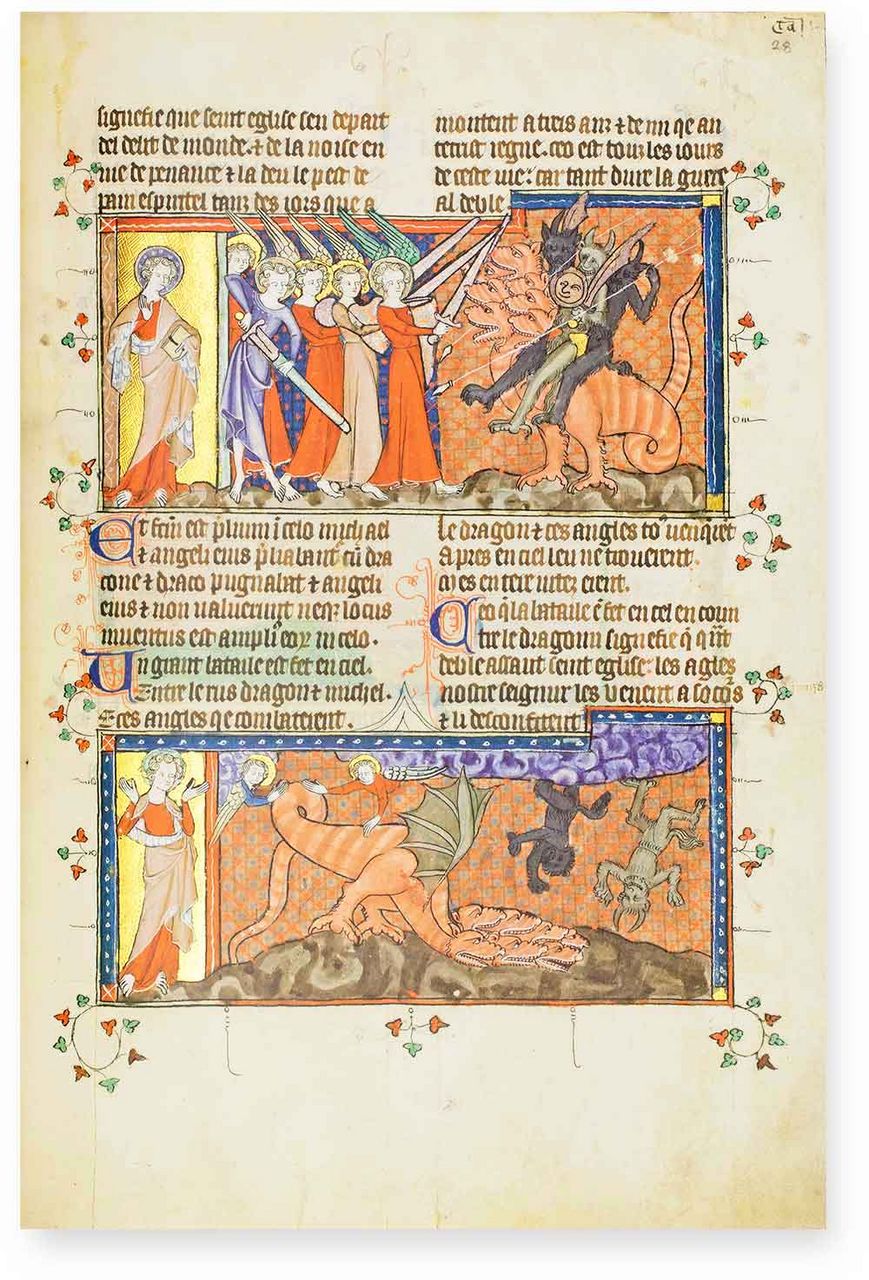

Krieg im Himmel

„Da entbrannte im Himmel ein Kampf; Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt; der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen.“ (Apk 12, 7-9)

Der Krieg im Himmel ist eines der dramatischen Ereignisse des Buches der Offenbarung und wird hier im meisterhaften Stil der englischen Gotik dargestellt. Diese reich illuminierten Handschriften sind in der Regel mit zwei Bildstreifen versehen, die hier verwendet werden, um den Sieg des himmlischen Heeres darzustellen, wie es von Johannes erzählt wird. Ihn selbst finden wir jeweils links in einem vergoldeten Feld.

Europas dunkelste Stunde

Kaum eine Zeit war so turbulent wie das 14. Jahrhundert. Doch wenngleich meistens betont wird, wie krisenbeladen und pessimistisch dieses Jahrhundert war, wird gerade dadurch die enorme Widerstandsfähigkeit der Menschen, die trotz Hungersnöte, Kriege und Pestseuchen überlebten und sogar erfolgreich waren, besonders deutlich. Diese Bipolarität zeigt sich vielerorts: Auf der einen Seite sehen wir die makabre Besessenheit vom Tod im späten Mittelalter, und auf der anderen die Lebendigkeit und den Überschwang eines Dichters wie Geoffrey Chaucer.

Auch das Rittertum war in dieser Zeit voller Widersprüchlichkeiten: Gehorsam und Unabhängigkeit standen gegeneinander, Ehrerbietung und Eigeninteresse, männliche Aggression und edelmännische Hofkultur. Die Grenze zwischen Ritter und Söldner begann zu verwischen, und es ist wieder Chaucer, der in seinen Canterbury-Erzählungen satirische Figurenporträts zeichnete, die uns die Gleichzeitigkeit dieser Widersprüche nachempfinden lässt.

Es sind gerade die Widersprüche, die das 14. Jahrhundert zu einer besonders faszinierenden Zeit machen

Ebenso ist es zu verstehen, dass in dieser Zeit die gotische Kunst und Architektur vollends zum Ausdruck kam, die Manuskriptherstellung anstieg, der Hosenbandorden von König Eduard III. (einem der größten Arbeitgeber für Söldner) gegründet wurde und Etikette und Hofkultur Einzug hielten, während sich zeitgleich auf heimischem Boden das Kriegswesen in einem bislang unbekannten Maße ausbreitete, mit verheerenden Folgen für die einfache Bevölkerung; adlige Ritter wurden von Söldnern und sogar von Bürgern, die in der Infanterie dienten, angegriffen und die gesamte Bevölkerung lebte im Schatten von Hunger und Pest.

Es sind diese Widersprüche, die das Europa des 14. Jahrhunderts zu einem der faszinierendsten und meist erforschten Themen der Geschichte machen. Doch machen solche Studien auch deutlich, wie sehr unsere eigene widersprüchliche und verwirrende moderne Welt in dieser Zeit verwurzelt ist, auch wenn sie häufig fälschlicherweise als etwas Andersartiges und dem modernen Menschen gänzlich Fremdes wahrgenommen wird.

Erfahren Sie mehr

Der endgültige Verlust des Heiligen Landes

Nach den gescheiterten Kreuzzügen des 13. Jahrhunderts fielen in den Jahren 1289 und 1291 auch die letzten Bastionen der einstigen Kreuzfahrerkönigreiche auf dem Festland, die Hafenstädte Tripolis und Akkon. Viele Überlebende flüchteten auf den verbliebenen Außenposten Zypern, wo sich das Königreich noch bis 1489 halten konnte. Von Zypern aus unternahmen die Kreuzritter danach noch kleinere Kriegszüge wie den Kreuzzug gegen Alexandria im Jahr 1365, bei dem sie die ägyptische Stadt Alexandria ausplünderten.

Zum Faksimile

Nach Unstimmigkeiten mit dem König von Zypern verließen die Ritter des Johanniterordens Zypern und fassten im Jahr 1306 Fuß auf der Insel Rhodos. Vier Jahre später, in 1310, konnten sie schließlich die gesamte Insel unter ihre Herrschaft bringen und diese für die nächsten 200 Jahre halten. Die Johanniter führten ein ambitioniertes Bauprogramm auf der Insel durch: Sie verwandelten die Stadt in ein gotisches Idealbild und umgaben sie mit starken Befestigungsanlagen, wobei sogar Steine aus dem verfallenen Mausoleum von Halikarnassos, einem der sieben antiken Weltwunder, für den Bau verwendet wurden. So konnte Rhodos im Verlauf des 15. Jahrhunderts erfolgreich mehreren Belagerungen standhalten.

All diese Vorkehrungen waren auch Versuche, der herannahenden Welle der osmanischen Türken zu trotzen, die bereits in Thrakien einmarschierten, während das geschwächte byzantinische Reich nicht auf die Bedrohung reagierte. Auch der Kampfgeist der Kreuzritter hatte durch den Verlust des Heiligen Landes und die zunehmende Kommerzialisierung der Kreuzzüge stark gelitten. Dazu kamen innenpolitische Unruhen und Kriege auf heimatlichem Boden, Hungersnöte und der Ausbruch der Pest, die die Lage zusätzliche verschärften. Europa war zu sehr mit eigenen Problemen überfrachtet, um sich mit der Lage im Nahen Osten zu beschäftigen. Die Frage, wer die Schlüssel zu Jerusalems Toren hatte, war nicht mehr vorrangig.

Die schottischen Unabhängigkeitskriege

Obwohl der Name eine moderne Schöpfung ist, der im Zuge der amerikanischen Revolution aufkam, bezeichnen die schottischen Unabhängigkeitskriege eine Reihe von Schlachten und Konflikten, die man gewöhnlich in zwei Phasen unterteilt, die ersten Kriege zwischen 1296 und 1328 und die zweiten zwischen 1333 und 1337. Im Laufe dieser kämpferischen Auseinandersetzungen konnte das Königreich Schottland seinen Status als Reich, das unabhängig von der mächtigen anglonormannischen Dynastie im Süden der britischen Insel agierte, verteidigen.

Die Kriege begannen mit einer schottischen Erbfolgekrise nach dem Tod König Alexanders III. von Schottland im Jahr 1286. Da es mehrere Thronanwärter gab, wandten sich die schottischen Adeligen an König Eduard I. von England, der durch ihre englischen Besitztümer auch ihr Lehnsherr war, damit dieser den Streit schlichte. Der englische König hoffte indes, seinen eigenen Vorteil aus der Instabilität des Landes zu schlagen, nämlich Schottland zu unterwerfen, wie es einst Heinrich II. in Irland getan hatte. Schottland versagte ihm jedoch die Gefolgschaft und ging stattdessen eine Allianz mit Englands Gegner Frankreich ein. Es kam zum Krieg. Trotz der Erschwernis, die das schottische Bündnis mit Frankreich brachte, konnte Eduard I. nach ersten Erfolgen der Schotten unter der Führung von William Wallace eine Wende herbeiführen und die schottische Armee in der Schlacht von Falkirk im Jahr 1298 erfolgreich schlagen. Der Erfolg dieses Feldzugs, wie die Gefangennahme und Hinrichtung von Wallace in 1305, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Widerstand auf schottischer Seite auch nach dem Tod ihres Helden anhielt.

Als im Jahr 1307 Eduard II. den englischen Thron bestieg, war dies für die Schotten ein Glücksfall, da Eduard II. sehr anders war als sein kompetenter und kriegerischer Vater. In Schottland selbst ernannte sich Robert Bruce zum neuen Anführer und ließ sich im Jahr 1306 zum König krönen. Er trommelte so lange so viele Streitkräfte zusammen, bis er die Engländer in der Schlacht von Bannockburn im Jahr 1314 entscheidend besiegen konnte und damit einen frühen Sieg der Infanterie über die Kavallerie erzielte.

Der Krieg brach jedoch abermals aus, als Angehörige des schottischen Adels, die die Politik der ersten beiden Eduards unterstützt hatten, nun deren Nachfolger Eduard III. im Jahr 1332 zu einem erneuten Einmarsch überredeten. Dieser Krieg verursachte lediglich eine weitere Zerstörung und Verwüstung Schottlands, bis sich die Engländer schließlich gezwungen sahen, Schottlands Souveränität anzuerkennen, die es bis zum Act of Union 1707, dem Vereinigungsgesetz, das das Vereinigte Königreich schuf, beibehielt.

Frankreichs Wandel unter Philipp IV.

Zum Faksimile

Zum Faksimile

Zum Faksimile

Zum Faksimile

Philipp IV. von Frankreich, der im Jahr 1285 im Alter von 17 Jahren zum König gekrönt wurde, bekam den Beiname „der Schöne“ nicht etwa wegen seines Verhaltens oder seiner Persönlichkeit, sondern tatsächlich wegen seines Aussehens. In seiner Regierungszeit führte er Kriege gegen seine Vasallen, um sie der neuen Zentralmacht in Paris zu unterwerfen, aber auch gegen die Engländer und die Flamen. Er befehligte eine noch nie dagewesene Armee von Bürokraten und hegte eine tiefsitzende Abneigung gegen Steuerbeamte.

In seinem Bestreben, Frankreich zu stärken und weiter zu zentralisieren, ging er sogar soweit, sich auf zweifelhafte, ja zuweilen regelrecht unfaire und hinterhältige Unternehmungen einzulassen. So nutzte Philipp eine Vereinbarung mit den Engländern geschickt für seine Zwecke: König Eduard I. sollte seine kontinentalen Besitztümer als Zeichen der Anerkennung und Huldigung seines Lehnsherrn dem französischen König übergeben und Philipp diese, nach Verstreichen einer Frist, zurückgeben und damit den Feudalvertrag bestätigen. Philipp hatte allerdings keinerlei Absicht, die Vereinbarung einzuhalten und sein Plan, sich der englischen Gebiete einfach zu bereichern, mündete rasch in eine langwierige, militärische Konfrontation zwischen den beiden Mächten, in dem die Engländer zwar Aquitanien zurückeroberten, aber beide Seiten am Ende ausgezehrt zurückblieben.

Philipp IV. war jedes Mittel recht, um seine Zentralmacht in Paris auszubauen

Zur Finanzierung seiner Kriege begann Philipp nun, die Champagnermessen übermäßig zu besteuern, die aufgrund ihrer günstigen geographischen Lage an Flüssen, die sich im Norden bis in die Niederlande und im Süden bis nach Italien erstreckten, der Dreh- und Angelpunkt des transalpinen Handels waren. Dieser Schachzug hatte allerdings einzig zur Folge, dass die Champagnermessen ihre Konkurrenzfähigkeit verloren und die Handelswege sich zu verlagern begannen – entweder auf den Seeweg nach Brügge oder über andere Städte wie Lyon, Köln, Frankfurt und Genf. Da diese Steuerregelung keine Wirkung zeitigte, begann Philipp den italienischen Kaufleuten nachzustellen und im Jahr 1305 die Juden aus Frankreich zu vertreiben, um sich anschließend ihrer Besitztümer zu bemächtigen. Als selbst diese niederträchtige Tat nicht ausreichte, um seine Kassen zu füllen, machte er Jagd auf eine noch größere und reichere Beute: die Templer.

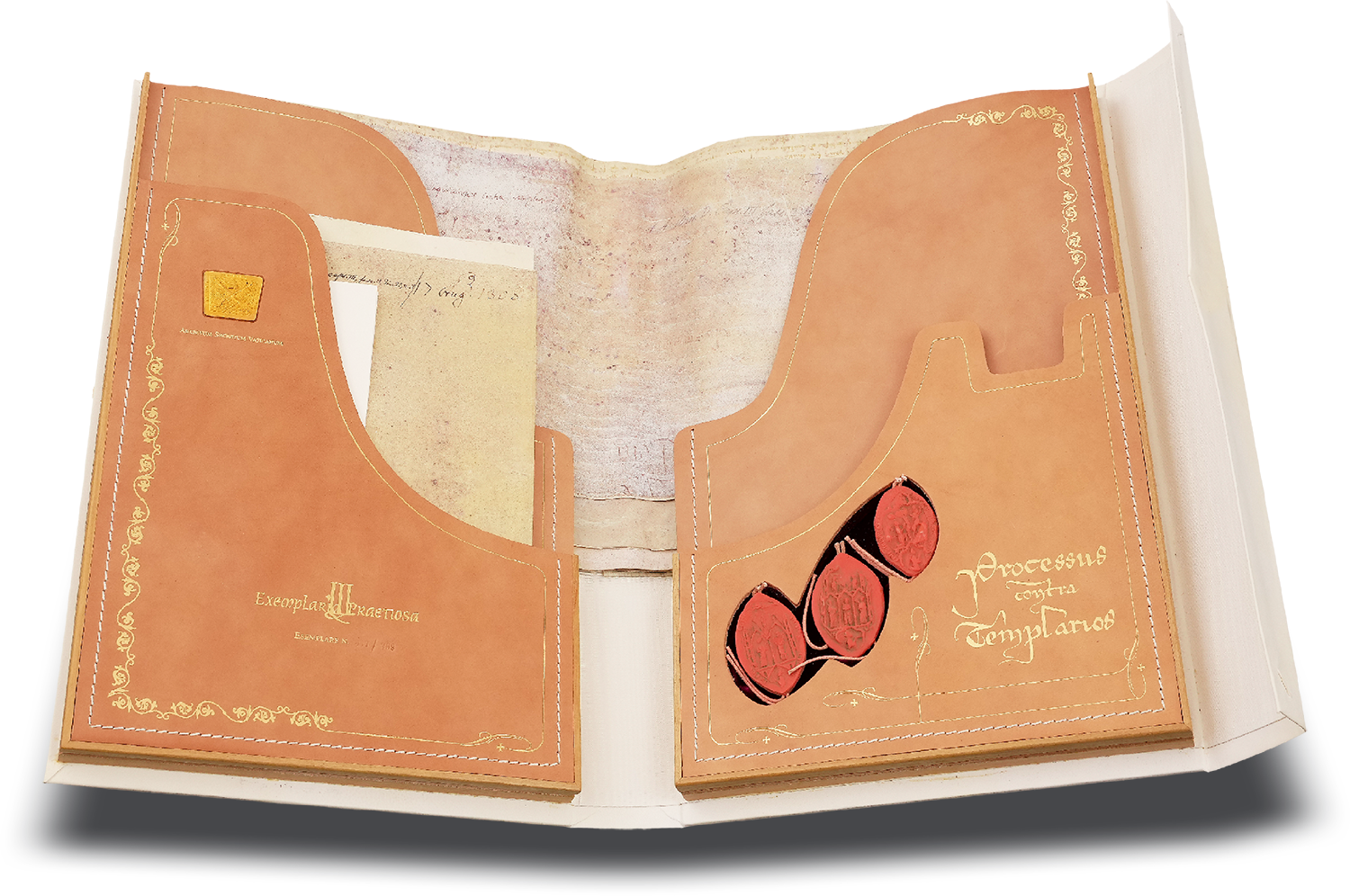

Der Untergang der Templer

Abgesehen von ihren Besitztümern in der Levante kontrollierten die monastischen Ritterorden Liegenschaften in ganz Europa, die ihnen nach dem Verlust des Heiligen Landes geblieben waren. Die Templer waren reicher und besaßen mehr Eigentum als alle anderen Ordensgemeinschaften und verfügten über eine Armee, die der Macht der meisten Könige in nichts nachstand. Doch ohne ein neues Kreuzzugunternehmen war ihr Zweck nun unklar geworden und ihre Unterstützung begann nachzulassen. Sie waren noch immer an kommerziellen Unternehmungen beteiligt, die Weinberge und Banken einschlossen, und hatten aufgrund dessen viele Geschäftskontakte. Aber ihr souveräner Status und ihr stehendes Heer machten sie zu einer Bedrohung, zumal sie in Erwägung zogen, einen monastischen Staat zu gründen, wie es der Deutsche Orden im Ostseeraum getan hatte.

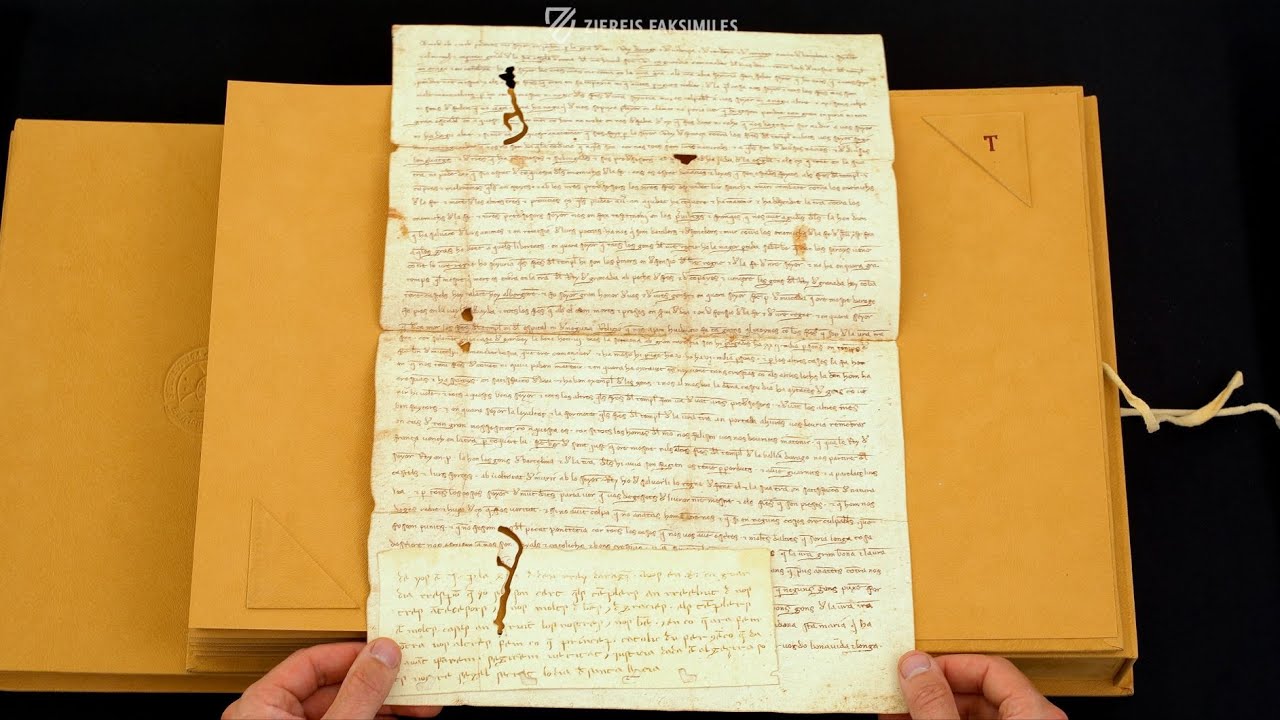

König Philipp IV. von Frankreich war hoch verschuldet bei den wohlhabenden Templern und ersann Wege, sich von seinen Schulden zu befreien. Er machte sich einige unschöne Gerüchte zu Nutze, die über die Templer existierten und die hauptsächlich ihre esoterischen Aufnahmerituale betrafen. Papst Clement V., ein Verwandter Philipps und Oberhaupt einer geschwächten Kirche, wurde gezwungen, in den Plan einzuwilligen. Der Zugriff erfolgte am 13. Oktober 1307 – einem Freitag, woraus der Aberglaube erwuchs, jeder 13. Freitag brächte Unglück. An diesem Tag wurde die Führungsriege der Templer mit der Anklage auf Häresie, Götzendienst, Homosexualität und einer ganzen Litanei anderer Verfehlungen, die üblicherweise bei derartigen mittelalterlichen Gerichtsverfahren angeführt wurden, gefoltert und hingerichtet.

Zum Faksimile

Andere Templer wurden in ganz Europa verfolgt, aber die meisten wurden nicht bestraft. Viele schlossen sich den Johannitern an, denen größtenteils die Güter des Templerordens übereignet wurden. Andere Ordensmitglieder zogen sich einfach zurück und eine beliebte Legende besagt, dass viele Templer in Schottland Zuflucht nahmen, wo sie Robert Bruce in der Schlacht von Bannockburn zur Seite standen.

Erfahren Sie mehr

Päpstlicher Umzug nach Avignon

Durch die Instabilität der italienischen Politik im Allgemeinen und Roms im Besonderen war für das Papsttum eine unhaltbare Situation entstanden. Sie war das Ergebnis des misslungenen Bestrebens der Erben von St. Peter, ihre weltliche Macht über die Fürsten Europas geltend zu machen. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und zu Beginn des 14. Jahrhunderts verbrachten die Päpste die meiste Zeit entweder in ihren Palästen außerhalb der Stadt oder bezogen zeitweise Residenz in verschiedenen italienischen Städten.

Unter dem Einfluss des mächtigen französischen Königs Philip IV. war das Konklave im Jahr 1305 gezwungen, seinen Verwandten, Clemens V., zum Papst zu wählen, der kurz darauf im Jahr 1309 den Sitz des Papsttums von Rom nach Avignon in Südfrankreich verlegte. Alle sieben Päpste des avignonesischen Exils waren Franzosen und die weit verbreitete Wahrnehmung des Papsttums als Werkzeug der französischen Monarchie entsprach durchaus den wahren Verhältnissen. Von ihrer luxuriös ausgestatteten Festung in Avignon aus erhob die neu organisierte und zentralisierte päpstliche Verwaltung in Europa Steuern mit bislang unbekannter Effizienz. Der luxuriöse Lebensstil des Papstes durchdrang die Kurie von oben bis unten – Bestechung und Zügellosigkeit waren allgegenwärtig.

Diesem auffälligen Konsum stand die nahezu magersüchtige Askese der heiligen Katherina von Siena gegenüber. Auch der Begriff der “babylonischen Gefangenschaft”, wie die avignonesische Zeit des Papsttums gelegentlich genannt wird – angeblich von Petrarca geprägt - war eine Kritik an derartigem Luxus.

Währenddessen glitt Rom in die Bedeutungslosigkeit ab, die meisten großen Kirchen waren geschlossen, der päpstliche Palast unbewohnbar, die Straßen waren ebenso schmutzig wie gefährlich und die Bevölkerung belief sich auf knappe 20.000 Einwohner. Das Papsttum kehrte 1377 unter der Herrschaft Gregors XI. nach Rom zurück, aber eine neue Krise brach aus, als nach seinem Tod zwei Päpste gewählt wurden und ein jahrzehntelanges Schisma anbrach.

Die große Hungersnot

Die erste große Katastrophe, die im 14. Jahrhundert über Europa hereinbrach, war die große Hungersnot von 1315-17, die Millionen von Menschen das Leben kostete und enorme gesellschaftliche Umbrüche mit sich brachte. Doch war dies nur die gravierendste Krise in einer ganzen Serie von Hungersnöten und schlechten Ernten, was die Vermutung nahelegt, dass die mittelalterliche Warmzeit etwa vor 1300 zu Ende ging, da ein Rückgang der Ernten und ein Anstieg der Preise seit mindestens 1280 zu beobachten ist.

Die verheerenden Hungersnöte im 14. Jahrhundert führten zu enormen gesellschaftlichen Umbrüchen

In den Jahrzehnten zwischen 1310 und 1330 ereignete sich eine noch nie dagewesene Schlechtwetterperiode, in der sich lange, schwere Winter und relativ kühle und regnerische Sommer abwechselten. Es wird vermutet, dass ein massiver Vulkanausbruch für die klimatische Veränderung verantwortlich war und von Seiten der Wissenschaft wird der Ausbruch des indonesischen Salas Vulkans im Jahr 1257 oder des Mt. Tarawera im heutigen Neuseeland um etwa 1315 in Erwägung gezogen. Es mag ein Zusammenwirken beider gewesen sein, die so viel Asche in die Atmosphäre schleuderten, dass sie die „Kleine Eiszeit“ in Europa auslösten, die mit einigen warmen Zwischenperioden bis ins 19. Jahrhundert anhielt.

Die Folge waren niedrigere Ernten, die zu verringerten Steuereinnahmen für den Adel führten, der wiederum mit Steuererhöhungen dagegenhielt, was die Preise weiter ansteigen ließ. Brotaufstände, Unterernährung und eine allgemein geschwächte Bevölkerung, die anfälliger für Krankheiten war, waren die Folge. In diesem Kontext sind auch die Pest und ihre verheerende Vernichtung, die sie in diesem Jahrhundert verursachte, zu verstehen.

Die Pest

Die Beulenpest, auch Bubonenpest oder “Schwarzer Tod” genannt, gelangte im Jahr 1348 nach Europa. Zuvor hatte sie bereits einen Großteil des asiatischen Kontinents dezimiert und entlang der Seidenstraße hunderte Millionen Toter hinterlassen. Nach ihrem ersten Auftreten im italienischen Pisa raffte sie mindestens ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahin.

Die Pest tötete die Menschen so schnell – gewöhnlich binnen Tagen oder gar Stunden – dass die Ärzte kaum Zeit hatten, zu reagieren. Das Problem wurde dadurch verstärkt, dass die Krankheit in so vielfältigen Formen auftrat, die unterschiedliche Symptome zeigten und unterschiedlich schnell verliefen. Besonders schwer betroffen waren Klosterangehörige, Mönche und Nonnen, die die Menschen behandelten. Die Menschen starben mit einer solchen Geschwindigkeit, dass sie in Massengräbern und in der Regel ohne Empfang der Sterbesakramente bestattet werden mussten, was bedeutete, dass sie nicht von ihren Sünden freigesprochen wurden und die letzte Ölung nicht erhielten – daher der Ausdruck „kurzer Prozess“. Die Auflösung von Riten und anderen Gepflogenheiten bedeutete einen größeren Zusammenbruch der gesellschaftlichen Ordnung.

Der Fokus auf die Verwüstung durch die Pest ignoriert jedoch häufig seine Ursachen. Schätzungen zufolge lebten in Europa im Jahr 1000 etwa 24 Millionen Menschen, bis 1340 stieg die Bevölkerungszahl auf 54 Millionen an, was zu Überbevölkerung, sinkendem Lebensstandard und einem Zusammenbruch der wirtschaftlichen und politischen Systeme führte. Weiterhin wurde die Bevölkerung im 14. Jahrhundert von einer Reihe von Hungersnöten geschwächt, die sie ebenso wie die längeren, kälteren Winter, in denen die Leute zusammengepfercht in ihren Häusern ausharrten, anfällig für Krankheiten machten.

Bis 1450, ein Jahrhundert nach der ersten und tödlichsten Pestwelle, hatte sich die Bevölkerung etwas erholt und es lebten wieder etwa 37 Millionen Menschen in Europa. Erst im 16. Jahrhunderte erreichte die Bevölkerung jedoch wieder den Stand, den sie vor dem Pestausbruch gehabt hatte.

Erfahren Sie mehr

Lichtblicke in Zeiten der Pest

Allzu oft spielt in unserer Vorstellung von der Pest großes Leid, offene Wunden und schrecklicher Todesgestank ein Rolle, auch makabre Bußhandlungen und Selbstgeißelungen mögen darin vorkommen, aber auch Bilder von Orgien und anderen nihilistischen Ausschweifungen. Für die Überlebenden barg diese humanitäre Katastrophe jedoch auch enorme Chancen.

Zum Faksimile

Der Preis für Arbeit und der Lebensstandard stiegen, während Land erschwinglicher wurde. Da weniger Nahrungsmittel angebaut werden mussten, standen größere Flächen für die Schafzucht zur Verfügung, die zu Wolle und anderen Produkte weiterverarbeitet, die Wirtschaft ankurbelte. Die Medizin wurde besser in Theorie und Praxis. Mittelalterliche Ärzte empfahlen eine ganzheitliche Herangehensweise in der Behandlung der Patienten, die sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden berücksichtigte und die moderne Ärzte erst seit kurzem wieder zu schätzen wissen. Die gesellschaftliche Ordnung war durcheinander und Mode, wie wir sie kennen, kam erst auf, als der Einsatz von Bargeld die Feudalverpflichtungen des 14. Jahrhunderts ablöste und zur treibenden Kraft des 14. Jahrhunderts wurde. Sittengesetze wurden erlassen, um die Niedriggeborenen in ihren Rängen zu halten und sie davon abzuhalten, die Preise für Luxusgüter in die Höhe zu treiben, jedoch mit geringer Wirkung. Bücher zur Etikette kamen auf, ein Zeichen der sozialen Mobilität als auch der damit verbundenen Barrieren. Die Pest war auch für die Volkssprachen ein Segen, etwa für das Englische: die Zahl französischsprachiger Kleriker ging zurück und als Nachfolger wurden einheimische Priester eingesetzt. Zudem verordnete Eduard III. im Jahr 1362 den offiziellen Gebrauch der englischen Sprache in allen Gerichten, um das Rechtssystem für die Bürger zugänglicher zu machen.

Erfahren Sie mehr

Die Renaissance fasst Fuß in Florenz

Zum Faksimile

Keine andere Entwicklung setzte dem düsteren Bild des 14. Jahrhunderts soviel neuen Schwung entgegen wie die Renaissance. Wie bei vielen historischen Bewegungen gibt es keine exakten Daten für den Beginn und das Ende der Renaissance. Es lässt sich jedoch festhalten, dass die Renaissance in Florenz ihren Ausgang nahm, vielleicht schon in den 1320er Jahren.

Wenn Petrarca die Christusfigur der Renaissance ist, dann war Brunetto Latini ihr Johannes der Täufer. Der florentinische Kanzler aus dem 13. Jahrhundert war ein Philosoph und Gelehrter, der in Florenz eine bürgerliche Revolution auslöste, die bürgerliche Freiheiten begründete und eine Gemeinschaft schuf, die Debattierkunst, Aktivität, Führung durch Verdienst und individuelles Genie wertschätzte. Diese wurden die Grundprinzipien der Republik Florenz, die sie über die anderen reichen und kultivierten Städte Italiens erhob.

Es waren ebenso die Finanzen von Florenz, die sie von anderen unterschied: die Währung, der Florin, war die erste europäische Währung, die in ausreichenden Mengen geprägt wurde und die einen einheitlichen Wert hatte, so dass sie als universelle Währung akzeptabel war. Im Gegensatz zu anderen Währungen hatte der Florin nicht das Antlitz des Monarchen eingeprägt, sondern nur den Lilien-Stempel auf der einen Seite und ein Bild des hl. Johannes des Täufers auf der anderen.

Während sich frühere Philosophen noch darum gesorgt hatten, dass sündhafter Reichtum ihre geistigen und wissenschaftlichen Bestrebungen verdarb, sahen die Humanisten nichts Unrechtes in derartigen Aktivitäten, sie erklärten sogar, Reichtum und Ruhm seien ehrbare Ziele, nach denen man streben sollte.

Der Humanismus schlägt erste Wurzeln

Die von Latini aufgestellten bürgerlichen Prinzipien gehörten zu den fundamentalen Grundlagen des Humanismus, der intellektuellen Bewegung, die die Renaissance definierte und die europäische Zivilisation und Philosophie seither bestimmte. Der Humanismus hatte also seinen Ursprung nicht in der Wissenschaft, sondern entstand vornehmlich unter Staatsmännern und Schriftstellern, bevor er von Gelehrten übernommen wurde, die noch in den Traditionen der Scholastik verwurzelt waren.

Der neue Humanismus der Renaissance verzichtete auf die weltlich-religiöse Dualität, die Scholastiker wie Thomas von Aquin beschäftigt hatte und konzentrierte sich auf das Studium der klassischen Literatur – der studia humanitatis. Das Ziel der studia humanitatis war, die menschliche Natur zu entwickeln und dadurch tugendhaftes Handeln hervorzubringen. Der Begriff Humanist hat seine Wurzeln in dem Wort umanisti, was soviel bedeutet wie „jemand, der die Klassiker studiert“. Dazu gehörte neben der klassischen Bildung auch die Förderung der Teilnahme am öffentlichen Leben, die zu gesellschaftlichen Veränderungen führen würde.

Zum Faksimile

Die Humanisten verehrten Autoren der Antike wie Aristoteles, Cicero und Livius aufgrund vieler Tugenden und Qualitäten, doch in erster Linie aufgrund ihrer Eloquenz. Klassische Bildung war kein Gegenstand der Nostalgie für die Humanisten, sie empfanden sie vielmehr als zukunftsgerichtet und empfanden eine Nähe zu antiken Denkern, die die intrinsische und permanente Realität der menschlichen Existenz so präzise in Worte zu fassen vermochten. Ihre Analyse der Wahrnehmung und Erfahrung führte zu einer Faszination für die Geschichte, deren Studium und Praxis zum Leben in der Gegenwart beitragen konnte. Man kann kaum überbetonen, wie grundlegend das moderne westliche Denken auf philosophischen Grundgedanken beruht, die zum ersten Mal in einer der unruhigsten Zeiten der Geschichte formuliert wurden.

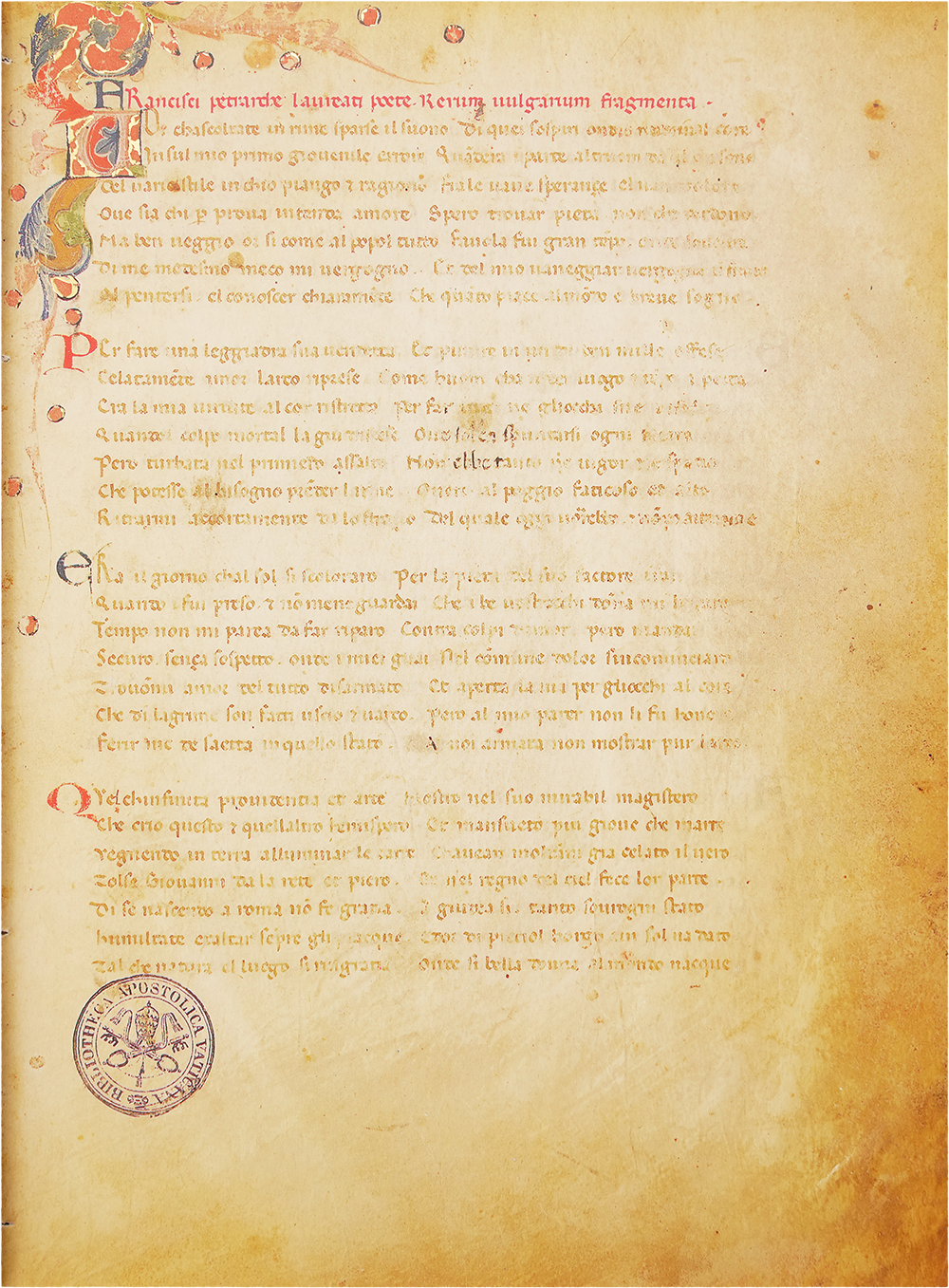

Petrarca und Boccaccio: Säulen der Renaissance

Zum Faksimile

Petrarca entdeckte persönlich eine bis dahin unbekannte Briefsammlung von Cicero und war der zweite Poetus Laureatus, der seit der Antike diesen Titel trug. Er war es auch, der den Begriff des „dunklen” Mittelalters prägte, um die relative Unwissenheit des Frühmittelalters von der Hochkultur der Antike abzugrenzen. Im Rückgriff auf die klassischen Lehren war Petrarca der erste, der persönliche Autonomie und Würde betonte, die auf dem grenzenlosen Potential der Menschen beruhten. Er konzentrierte sich auf die Bedeutung von Rhetorik und Sprache, Selbsterkenntniss und moralischer Unabhängigkeit, und räumte der menschlichen Tugend mehr Raum ein als dem Glück. Petrarca war hin- und hergerissen zwischen den Gegensätzen von Glaube und Vernunft, Freiheit und Autokratie, und letztlich nicht in der Lage, sie aufzulösen. Seine Canzoniere (1330–74) gelten als Musterbeispiel der Renaissance-Lyrik.

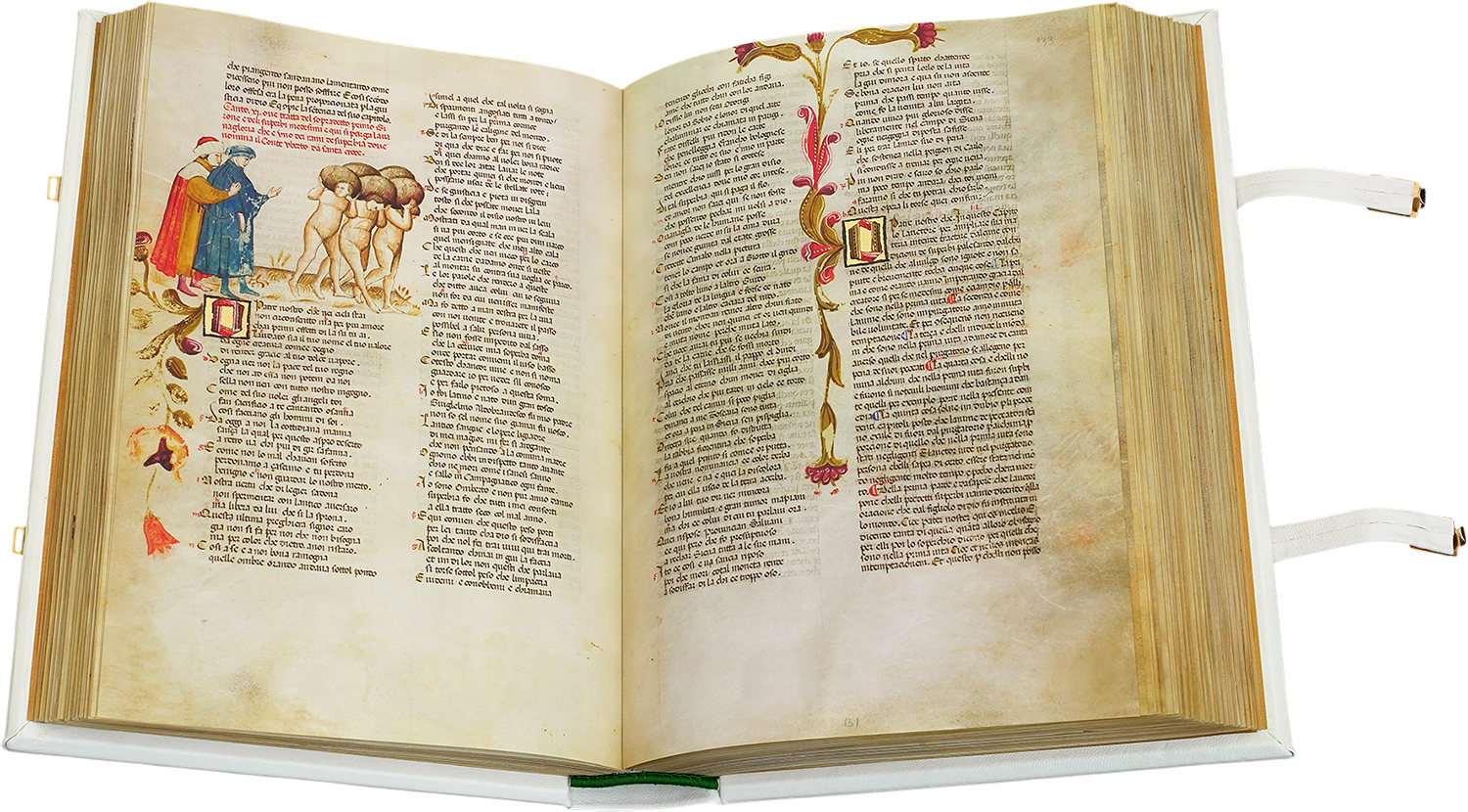

Boccaccio ist am bekanntesten für seinen monumentalen Dekamerone, der die menschliche Erfahrung auf der Grundlage der wahrnehmbaren Welt neu interpretieren wollte: Vernunft, Natur und eine moralische Ordnung, die auf menschlichem Potenzial aufbaute. Vor dem Hintergrund der in Florenz wütenden Pest erzählt der Dekamerone das Treffen von zehn jungen Menschen in einer Villa außerhalb der Stadt, die sich gegenseitig in zehn Tagen je zehn Geschichten erzählen. Dabei kommen insgesamt mehr als 100 Erzählungen zustande, die verschiedene Genres abdecken: Moralitäten, Tragödien, Romanzen, Humorvolles und Geistreiches.

Erfahren Sie mehr

Der Schatten des Hundertjährigen Krieges

Der hundertjährige Krieg (1337–1453) beschreibt nicht eine einzige jahrhundertlange Auseinandersetzung, sondern eine Reihe von Kriegen, die im Zeitraum von 116 Jahren stattfanden und fünf Generationen in den Kampf zogen. Die Kriege verwüsteten Teile Frankreichs in einem Ausmaß, das erst wieder im 20. Jahrhundert erreicht wurde. Sie zogen Mächte aus ganz Europa in den Konflikt und spielten eine entscheidende Rolle in der Formierung der spätmittelalterlichen Königreiche von England und Frankreich.

Es begann mit einer dynastischen Krise: König Charles IV. verstarb im Jahr 1328 ohne Söhne und Brüder und so ernannte kurzum seine Schwester Isabella von Frankreich ihren Sohn – König Eduard III. von England – zum Thronerben. Bemerkenswert ist dabei, dass Isabella von Frankreich auch eine Nachfahrin Harold Godwinsons war, des letzten angelsächsischen Königs von England. Dadurch wurde ihre Blutlinie wieder mit der englischen Krone vereint, was wiederum eine Bedrohung für die französische Krone darstellte.

Die Wurzeln des Konflikts lagen in der normannischen Eroberung Englands im 11. Jahrhundert

Der Konflikt hatte seine Wurzeln im Jahr 1066, als durch die normannische Eroberung einer der mächtigsten Adeligen im Königreich von Frankreich zum König von England aufstieg und nun die Ressourcen dieses Landes nutzen konnte, um seine Gebiete und Ambitionen in Frankreich zu unterstützen. Das französisch-schottische Bündnis, das 1295 unterzeichnet wurde, strapazierte die Beziehungen zwischen den beiden Kanalanrainerländern zusätzlich.

Die Engländer wurden zunächst nicht als Bedrohung ernst genommen, Frankreich war das größte und reichste Königreich in Europa mit einer Bevölkerung, die die englische um ein Vielfaches übertraf. Was ihrem Vater Philipp IV. eine geschickte Allianz schien, sollte sich bald als Quell endlosen Leids für die Franzosen entpuppen, als ihr Land von den Anglonormannen angegriffen wurde, der fortschrittlichsten militärischen Streitkraft des Hochmittelalters.

Das Ende des Ritters: Die Schlachten von Crécy und Poitiers

Zum Faksimile

Zum Faksimile

Zum Faksimile

Zum Faksimile

Die französischen Ritter, die in aufwendigen Turnieren und auf den Schlachtfeldern im Kampf um Ruhm gegeneinander antraten, galten als die besten in ganz Europa. Die fränkische schwere Kavallerie beherrschte die europäischen Schlachtfelder und die Franken verdienten sich sowohl Lob als auch Rüge von Papst Urban II., als er zum ersten Kreuzzug aufrief. Die reinen Feudalarmeen der Franzosen hingegen waren lang Zeit schwerfällig im Kampf.

Indes bestanden die Heere von Eduard III. von England aus einer taktisch flexiblen Mischung von feudalen Vasallen und Söldnertruppen, die auf die Abteilungen der Infanterie, Langbogenschützen und Kavallerie verteilt waren und so eine ideale Ausnutzung des Geländes gewährleisteten. Diese waren kommerzielle Unternehmungen, die vom Versprechen der Plünderung getrieben wurden, die den unteren Schichten die Möglichkeit zum gesellschaftlichen Aufstieg bot.

Am 26. August 1346 traf Europa ein Schock, als das englische Heer mit 10.000-14.000 Mann die französische Armee, die mindestens doppelt so groß war, bei Crécy vernichtend schlug. Die Engländer befanden sich in einer enorm defensiven Position in abschüssigem Gelände, das nicht geschlagen werden konnte und die englischen Ritter kämpften zu Fuß in den Reihen der Infanterie. Die Franzosen griffen den Gegner in dieser Stellung an und gerieten dabei in das konzentrierte Feuer von 5.000-7.000 Langbogenschützen, die an diesem Tag angeblich gute 5.000.000 Pfeile abschossen. Das Ergebnis war eine vernichtende Niederlage auf Seiten der Franzosen, die sich in Poitiers im Jahr 1356 wiederholen sollte, als Eduard einen Großteil der französischen Adeligen tötete oder gefangennahm, darunter befanden sich auch König Johann II. selbst und sein Sohn Philipp. Durch diese beiden Katastrophen geriet Frankreich jahrelang ins Wanken, und eine weitere Katastrophe stand bevor, noch bevor die Franzosen begannen, ihre Armee zu reformieren.

Erfahren Sie mehr

Der Aufstieg Burgunds zur Großmacht

Nach Rückkehr aus der englischen Gefangenschaft, in die Philipp mit seinem Vater König Johann II. von Frankreich in der Schlacht von Poitiers geraten war, wurde Philipp von seinem Vater für die Tapferkeit, die der damals erst 15-jährige in der Schlacht gezeigt hatte, im Jahr 1363 mit dem Herzogtum Burgund belehnt. Durch die Heirat mit Margarete von Flandern kamen noch die Besitzungen seines Schwiegervaters hinzu, nämlich die Freigrafschaft Burgund – damals noch zum Deutschen Reich gehörend - sowie das Herzogtum Brabant und die Grafschaften Flandern und Artois.

Nach dem Tod seines ältesten Bruders, Karl V. im Jahr 1380, übernahm Philipp zusammen mit seinen anderen Brüdern die Regentschaft für seinen noch unmündigen Neffen Karl VI., bis dieser 1388 selbst die Herrschaft antrat, neue Berater wählte und Philipp und seine Brüder entließ. Als die Gesundheit Karls VI. nachließ, konnte Philipp von 1392 bis 1402 die Herrschaft über Frankreich wiedererlangen und ein weiteres Mal kurz vor seinem Tod im Jahr 1404. Sein Vorgehen rief jedoch innerhalb der regierenden Dynastie der Valois Rivalitäten hervor, insbesondere bei seinem Cousin Ludwig, dem Herzog von Orléans und jüngerem Bruder Karls VI., und hatte weitreichende Konsequenzen für Frankreich bis über seinen Tod hinaus.

Zum Faksimile

Zum Faksimile

Das Herzogtum Burgund hatte unter Philipp II., genannt der Kühne, eine gewaltige Ausdehnung von den Alpen bis zu den Niederlanden erfahren und verfügte damit über die wichtigsten Handelsrouten und einige der reichsten landwirtschaftlichen Flächen Europas, besonders in Bezug auf den Weinanbau. Tatsächlich geht der Anbau der Rotweinsorte Pinot Noir, für die Burgund heute berühmt ist, auf eine Initiative Philipps des Kühnen zurück, der in 1395 anordnete, diese Sorte anstelle der zwar ertragreichen doch säuerlichen Sorte Gamay anzubauen, um den Ruf des Burgunderweins zu schützen. Das Herzogtum Burgund stieg somit zu einer der wohlhabendsten und mächtigsten Regionen des 14. und 15. Jahrhunderts auf, mit einer höfischen Kultur, die ihresgleichen suchte. Es schien selbst das Königreich Frankreich in den Schatten zu stellen und diente England während des hundertjährigen Krieges als wichtigster Verbündeter. In dieser Rivalität zu Frankreich lebte der einstige Zwist zwischen Philipp dem Kühnen und Ludwig von Orléans weiterhin fort.

Die Goldene Bulle reformiert das Heilige Römische Reich

Die „Goldene Bulle“, so genannt wegen des goldgearbeiteten Siegels, das an jede der Urkunden angehängt war (das Wort „Bulle“ stammt von lateinisch „bulla“ und bedeutet Siegel oder Urkunde), ist ein Gesetzbuch, das auf dem Nürnberger Hoftag im Jahr 1356 von Kaiser Karl IV. und den Kurfürsten des Reiches erarbeitet und verkündet wurde. Es begründete die Verfassungsstruktur des Heiligen Römischen Reiches für die nächsten vier Jahrhunderte.

Die Bulle schrieb sieben Kurfürsten vor, die privilegiert waren, den Kaiser zu wählen, drei aus dem kirchlichen und vier aus dem weltlichen Stand. Überdies wurde darin erstmalig das Prinzip der Mehrheitsentscheidung festgelegt (um den Problemen eines einheitlichen Ergebnisses und den damit verbundenen dynastischen Konflikten entgegenzuwirken) und das genaue Verfahren einer Königswahl niedergeschrieben. Frankfurt, im altfränkischen Kernland des Reiches gelegen, galt als natürlicher Austragungsort für die Königswahlen, während in Aachen weiterhin die Krönungen stattfanden. Das Dokument legte auch die Rechte der verschiedenen regionalen Landesherrscher fest und trug dazu bei, deren Gebiete als autonome Staaten innerhalb des Reiches zu etablieren und sie mit verschiedenen Rechten auszustatten, wie etwa dem Recht Münzen zu prägen, Zölle zu erheben und Burgen zu bauen.

Bezeichnenderweise war das Papsttum in keiner Weise an der Erstellung der Bulle beteiligt und auch das Dokument selbst erwähnt keinerlei Notwendigkeit einer päpstlichen Bestätigung. Andererseits bot die Bulle keine Lösungen für die Probleme der schwächelnden kaiserlichen Zentralgewalt, nämlich schrumpfende Kronländer, der daraus resultierende Verlust von Steuereinnahmen, das Fehlen einer stehenden Armee oder einer professionellen Verwaltung. Das Reich war nun zwar widerstandsfähiger und stabiler, doch hing die Macht des kaiserlichen Amtes weiterhin von der Person ab, die auf dem Thron saß.

Erfahren Sie mehr

Die Gründung der Hanse

Im Laufe des 12. und 13. Jahrhunderts dominierten deutsche Kaufleute zunehmend den Handel im Ostseeraum und spielten gleichzeitig im Nordseehandel und entlang des Niederrheins eine wichtige Rolle. Nach der Eingliederung der Lübecker Bucht ins deutsche Reich durch Heinrich den Löwen im Jahr 1158, begann der Aufstieg der Stadt Lübeck. Deutsche Kaufleute breiteten sich von hier in nördliche und östliche Richtung aus und gründeten kommerzielle Stützpunkte in Visby auf der Insel Gotland, sowie in Riga, Reval (dem heutigen Tallinn), Danzig und Dorpat (Tartu). In dieser Zeit schlossen sich im Westen, Norden und Osten deutsche Kaufleute in Vereinigungen – genannt Hanse von althochdeutsch hansa für „Schar, Gefolge“ – zusammen, um ihre gemeinsamen Handelsinteressen zu schützen und ihre Überfahrten gegen Piraterie zu verteidigen.

Die Kaufleute im Westen hatten das Privileg, mit England und den Niederlanden Handel zu treiben, sahen sich jedoch bald der Konkurrenz ihrer baltischen Rivalen gegenüber und gründeten in den 1280er Jahren eine erweiterte Hanse mit ihnen. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts hatten sich verschiedene regionale Städtebünde zu einem erweiterten hanseatischen Bund zusammengetan, der sich von London und Brügge im Westen bis nach Nowgorod im Osten erstreckte. Der erste Hansetag fand offiziell im Jahr 1356 statt, auf dem sämtliche Vertreter der Hansestädte als Bund auftraten, der von den deutschen Fürsten im Süden unabhängig war und die Macht hatte, gegen ihre (hauptsächlich skandinavischen) Konkurrenten Krieg zu führen.

Die Hanse war bis zu ihrem Niedergang im 16. Jahrhundert ein entscheidender Akteur im nordeuropäischen Handel und wurde schließlich 1862 endgültig aufgelöst, wobei die letzten drei Mitgliederstädten Lübeck, Hamburg und Bremen den offiziellen Titel einer Hansestadt bis heute beibehielten.

Blühender Handel in Italien

Zu derselben Zeit florierte auch in Italien der Handel. Die Genueser Handelsflotte verfügte über stolze 1000 Tonnen schwere Schiffe, deren Größe erst im 18. Jahrhundert übertroffen werden konnte. Mailands Lage am Fluss Po und die Stabilität der despotischen Herrschaft der Visconti zogen nicht nur Künstler, sondern auch Kaufleute an. Der Florin aus Florenz war eine verlässliche internationale Währung, während andere Münzen von kurzfristig agierenden Herrschern wie König Philipp IV. von Frankreich an Wert verloren.

Die Italiener hingegen wurden die führenden Bankleute von ganz Europa, was jedoch mit einigen Risiken verbunden war: So fielen beispielsweise die Florentiner Bankenfamilien der Bardi und Peruzzi dem Ruin anheim, als König Eduard III. von England Geldanleihen in Höhe von insgesamt einer Million Florins aufnahm und eine weitere Firma, die Acciaiuoli, stürzte ebenfalls ab.

Solche katastrophalen Domino-Effekte waren nicht das einzige Merkmal moderner Wirtschaft im 14. Jahrhundert, als viele unserer heute gebräuchlichen Finanzinstrumente erfunden wurden und allgemeine Verbreitung fanden: Schecks, Geldwechsel, Beteiligungsgesellschaften, Versicherungen, Kurierdienste und Zweifachbuchungen. All dies hatten die Italiener von den jüdischen Kaufleuten im Nahen Osten gelernt und übernommen, die diese Vorgänge im frühen Mittelalter entwickelt hatten.

Doch es war nicht nur diese Kompetenz, Handel zu betreiben und zu finanzieren, sondern auch ihre Fähigkeit, Produkte herzustellen – zum Beispiel edle Stoffe aus Florenz oder Plattenrüstungen aus Mailand – die die Italiener so wohlhabend werden ließen. Eine einzige italienische Kommune erwirtschaftete in dieser Zeit so viel Reichtum wie ein ganzes Königreich nördlich der Alpen, für gewöhnlich sogar mehr.

Erfahren Sie mehr

Die Plage der Söldner

Die Auswirkungen, die Söldner auf die Gesellschaft des 14. Jahrhunderts hatten, waren nicht weniger verheerend als die Pest. Besonders gravierend und gefährlich war die Lage, sobald sie arbeitslos und ohne Beschäftigung waren. Friedenszeiten während des Hundertjährigen Krieges hinterließen müßige Söldnerkompanien, oft als “freie Kompanien“ bezeichnet, da sie nicht an den Feudaleid gebunden waren, die umherzogen und die Menschen schikanierten.

Dies war der Fall in Pont-Saint-Esprit, einer bedeutenden Handelsstadt im Süden Frankreichs, die über eine von nur vier Brücken über die Rhône verfügte. Diese wurde plötzlich in der Nacht vom 28. auf den 29. September 1360 angegriffen. Die sogenannte „Große Kompanie“, die in die Tausende ging, hatte vor, eine Goldladung abzugreifen, die als Lösegeld für König Johann gesammelt worden war, doch die Stadt selbst war eine reichere Beute. Statt die Stadt in einer Gewaltorgie zu plündern, übernahmen sie ruhig die Herrschaft und machten Schätzungen, wieviel sie aus ihr herausholen konnten, denn diese ausgeklügelten Söldnerarmeen beschäftigten auch Buchhalter, Juristen und Notare, die ihre Konten führten, Streitereien regelten und Verträge aufsetzten.

Die ertragreiche Eroberung von Pont-Saint-Esprit regte ihren Appetit weiter an, denn nur 20 Meilen entfernt lag eine noch verlockendere Beute, die Stadt Avignon, randvoll mit Schätzen und Steuereinnahmen des Papstes. Die Söldner gingen sofort daran, die Stadt zu blockieren und hätten Avignon gestürmt, hätte die Stadt nicht über eine so starke Verteidigung verfügt. Doch vertreiben konnte Papst Innozenz VI. die Söldner nicht: eine Exkommunikation machte ihnen nichts aus, das verminderte Ansehen der Avignon-Päpste erschwerte es, Kreuzritter für Verhandlungen zu gewinnen, und so war der Papst gezwungen das denkbar Schlechteste zu tun – sie zu bezahlen. Ein gefährlicher Präzedenzfall war damit geschaffen, der die raffgierigen Söldner nur weiter ermutigte.

John Hawkwood: Der größte aller Condottieri

Die meisten arbeits- und kampffähigen Bewohner der wohlhabenden Handelsstädte gingen zur See und stellten die Mannschaften der großen Handelsflotten. So konnten sich an Land nur kleine Bürgerwehren bilden, denen es an Kampfgeist mangelte und die kein Ersatz waren für die feudalen Armeen. Florenz ist ein Beispiel für diesen Mangel an Kampfgeist: von den 600 Rittern, die die Oberschicht der Stadt wohl stellte, waren nur 75 richtig uniformierte Ritter, während die übrigen nur bezahlter Ersatz waren.

Diese reichen Kommunen sahen in den Söldnerkompanien eine Lösung, die zumeist aus Männern aus England, den Niederlanden und Deutschland bestanden, und von Führern angeführt wurden, die Condottieri genannt wurden. Das Wort selbst bedeutet Leitung und leitet sich von italienisch condotta oder Vertrag ab und wurde auf Kaufmänner angewandt. In diesem Fall aber waren sie Condottieri d’Armi, ein Leiter von bewaffneten Männern.

Zum Faksimile

Zum Faksimile

Zum Faksimile

Zum Faksimile

Zum Faksimile

Der größte unter ihnen war sicher John Hawkwood, ein Kriegsveteran aus Crécy, der sich angeblich seine Sporen (d. h. seine Ritterehre) in Poitiers verdient hatte und in Essex ca. 1320 geboren wurde. Im Jahr 1363 wurde er zum Anführer der Weißen Kompanie (freie Kompanien waren demokratisch und wählten ihre eigenen Anführer), die sich aus 6000 Söldnern formiert hatte. Sie waren aus der großen Kompanie ausgebrochen, um einen Vertrag gegen Bernabo Visconti von Mailand zu unterzeichnen. Hawkwood erwarb sich seinen Ruhm indem er in den nächsten 20 Jahren für und gegen fast jede größere Macht in Italien kämpfte, schließlich eine Visconti heiratete und die letzten 15 Jahre seines Lebens damit verbrachte, für Florenz zu kämpfen, wo er im Dom begraben wurde. Die Stadt gab ihm eine einzigartige Leichenprozession, in einer Stadt, die ihn einst als den leibhaftigen Teufel verflucht hatte.

Chaucer bringt die Renaissance nach Norden

Geboren in London um 1343 in eine wohlhabende Familie, kam Chaucer im Rahmen des hundertjährigen Krieges 1359 nach Frankreich, wo er als Hofbeamter, Diplomat und Beamter tätig war, wie auch schon davor in England. Am 20. Juni 1376 wurde er als Kammerdiener Mitglied des Hofes von Eduard III..

In dieser Funktion reiste er 1368 nach Mailand, wo er mit Petrarca und Jean Froissart, einem französischsprachigen Autor von Ritterliteratur und Hofhistoriker, in Kontakt kam. Möglicherweise machte er auch die Bekanntschaft von John Hawkwood auf dieser Reise, aber sicherlich kam er mit ihm während seiner zweiten und dritten Italienreise in 1372 und 1378 in Kontakt. Man nimmt an, dass John Hawkwood die Vorlage war für Chaucers Erzählung des Ritters. Dort kam er auch mit Boccaccio in Kontakt, dessen Werk ihm als Inspiration für seine eigene diente, ebenso das von Dante und Petrarca.

Chaucer widmete sich den Übersetzungen ihrer Werke und Adaptionen. Seine berühmten Canterbury-Erzählungen sind eine Adaption des Dekamerone und sie haben die selbst Bedeutung für die Englische Sprache, wie diese drei Autoren für die italienische. Sein Werk trug maßgeblich zur Rückkehr der englischen Sprache im Spätmittelalter bei. Zusammen mit dem Philisophen und Theologen William von Ockham und John Wycliffe legte Chaucer die Grundlagen für die herannahende Renaissance in England und half nicht nur, der englischen Nation eine Sprache zu geben sondern auch ein Gefühl für Identität.

Erfahren Sie mehr