Darmstädter Pessach-Haggadah - Codex Orientalis 8

(1.000€ - 3.000€)

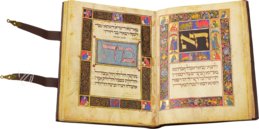

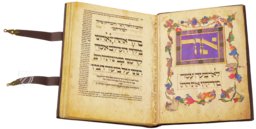

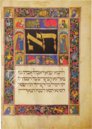

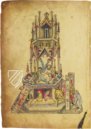

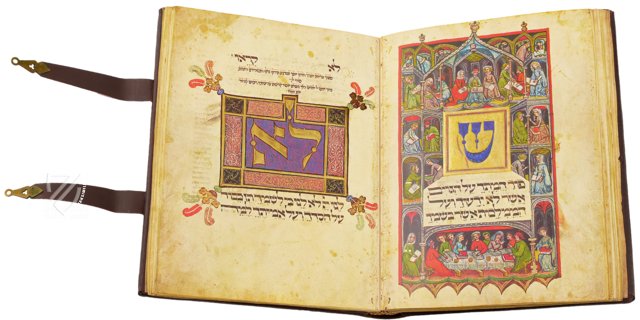

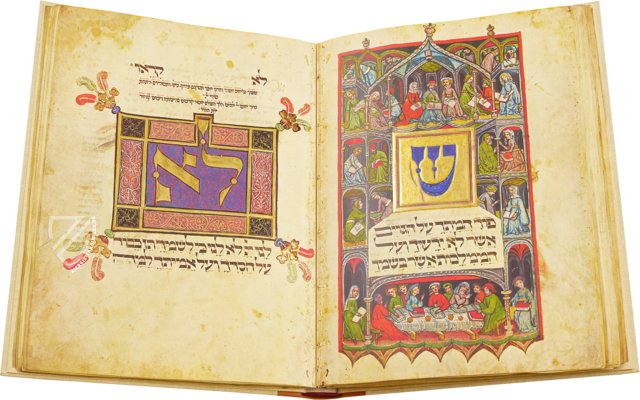

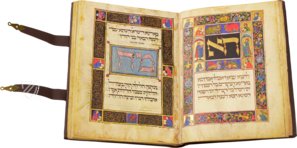

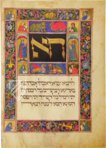

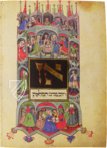

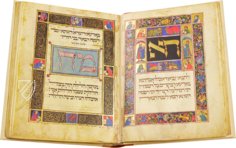

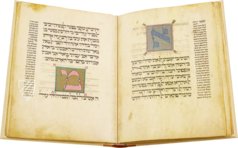

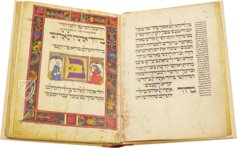

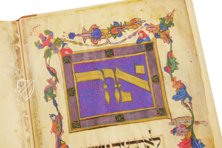

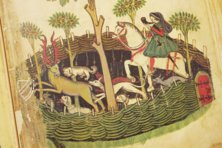

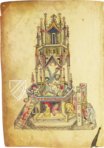

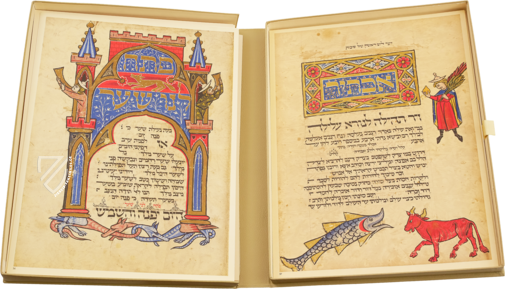

Diese feine aschkenasische Haggadah aus der Zeit um 1430 zeichnet sich nicht nur durch die Raffinesse ihrer Schrift oder die Schönheit ihrer Miniaturen aus, sondern auch durch ihren ungewöhnlichen Inhalt: Sie umfasst nämlich eine Sammlung von biblischen und homiletischen Versen, Gebeten, Gedichten, religiösen Bräuchen und Liedern, die sich hauptsächlich auf das Buch Exodus und die Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft beziehen. Obwohl sich der begabte Schreiber im Text als Israel ben Meir aus Heidelberg zu erkennen gibt, bleibt der Künstler, der für die rätselhafte und manchmal geheimnisumwobene Bildsprache der Handschrift verantwortlich ist, anonym. Zu ihren Darstellungen gehören Männer und Frauen, die gemeinsam Bücher halten, Frauen mit unbedecktem Kopf, eine Jagdszene und eine Darstellung des Jungbrunnens mit nackten Männern und Frauen beim Baden. Das Manuskript ist mit 2 ganzseitigen Miniaturen und 24 gerahmten dekorativen Initialseiten geschmückt, von denen einige menschliche und tierische Figuren zeigen.

Darmstädter Pessach Haggadah - Codex Orientalis 8

Wie die meisten Haggadot wurde auch die Darmstädter Haggadah für den privaten Gebrauch angefertigt und war trotz ihrer prächtigen künstlerischen Ausstattung kein reines Ausstellungsstück, sondern wurde nachweislich regelmäßig zum Pessachfest verwendet. Sie befand sich offenbar in Privatbesitz bis sie 1805 als Teil der Sammlung von Baron Hüpsch, einem Antiquar in Köln, in die Hessische Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt gelangte. Davor befand sie sich wahrscheinlich im Besitz von Simon von Geldern (1720–1774), einem deutschen Reisenden, Schriftsteller und Großonkel des berühmten Dichters Heinrich Heine (1797–1865), der viel Zeit in Nordafrika und im Nahen Osten verbrachte.

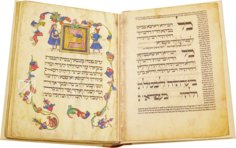

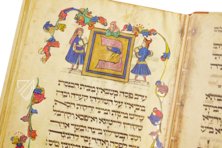

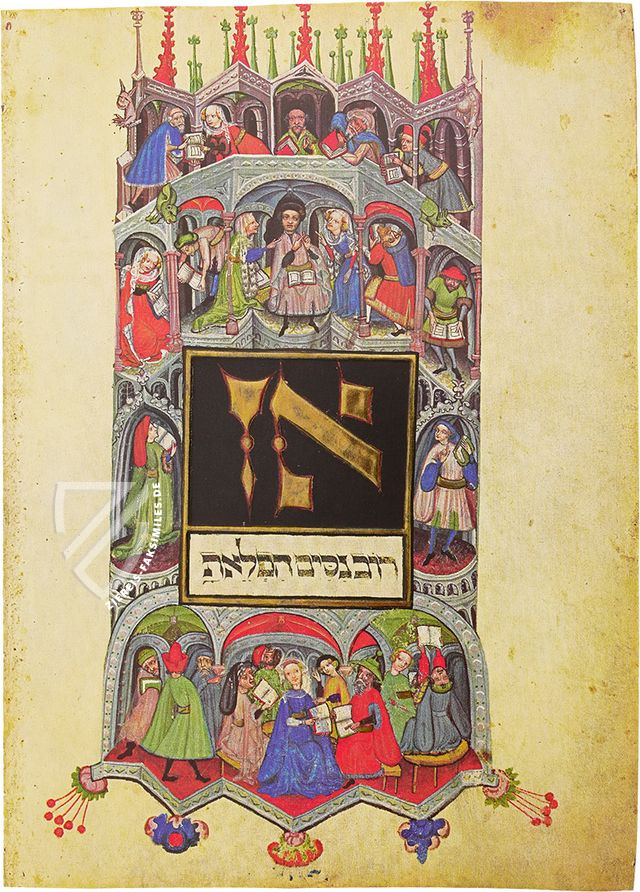

Aufhebung der Geschlechternormen

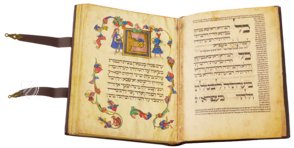

Die rätselhafte Bildsprache dieses einzigartigen Werks hat zu zahlreichen Debatten über Geschlechternormen, die Gesamtheit der jüdischen religiösen Gesetze, die Halakha, sowie die mittelalterliche jüdische Kultur geführt. Unter gotischen Gewölben und Bögen sind Männer und Frauen dargestellt, die gemeinsam Bücher halten und sich unterhalten. Für eine Pessach-Haggadah sind nicht nur die Jagdszene und der Jungbrunnen mit nackten Männern und Frauen völlig unüblich, sondern auch die zahlreichen Darstellungen von Frauen ohne Kopfbedeckung oder Schleier beim Lesen religiöser Schriften in Pilpul-Szenen, die für Frauen als unschicklich galten. Männlichen Lehrern war es verboten, Frauen zu unterrichten, weshalb diese gleichberechtigte und harmonische Darstellung von Männern und Frauen in einem Gebäude, das ein beth midrash, ein "Haus der Gelehrsamkeit", zu sein scheint, in dem religiöse Texte interpretiert werden, für die mittelalterlichen Aschkenasier inakzeptabel gewesen wäre.

Die Inspiration dieser einzigartigen Buchmalerei

Es gibt keine Parallele in der mittelalterlichen jüdischen Kunst für diese Bilder von "unkeuschen" Interaktionen zwischen den Geschlechtern und der unkoscheren Tötung von Tieren zum Sport. Sie beruht vermutlich auf einer Tradition, die auf Rabbi Eleazar von Worms (ca. 1176–1238) zurückgeht, spiegelt aber auch den Zeitgeschmack des christlichen Adels wider. Der wohlhabende Mäzen dieser Handschrift wollte zweifellos weltliche Texte und Themen in die nominell religiöse Handschrift integrieren. Im 14. und 15. Jahrhundert war das Genre der Gerichtsdarstellungen, Jagden, Tänze, Feste, Schlachten, Spiele und Bäder beim Adel und dem aufstrebenden Bürgertum, das diesen nachahmte, äußerst beliebt. Nach der meisterhaften Darstellung dieser weltlichen und höfischen Szenen zu urteilen, wird angenommen, dass ein nichtjüdischer Künstler mit der Buchmalerei des hebräischen Textes beauftragt wurde, der von dem Schreiber Israel ben Meir geschrieben wurde.

Ein Vorgeschmack des Paradieses

Während die Aufnahme der Jagdszene leichter zu erklären ist, weil sie schlichtweg en vogue war, sind die Miniaturen von Männern und Frauen, die lesen, debattieren und gemeinsam baden, vielschichtiger. Da es unwahrscheinlich ist, dass ein mittelalterlicher aschkenasischer (männlicher) Auftraggeber die hohe Summe, die dieses Manuskript gekostet haben muss, für Darstellungen von sündigen Männern und rebellischen Frauen bezahlt hat, muss es eine weitergehende Erklärung geben. Eine Antwort könnte im olam ha-ba, der "kommenden Welt " zu finden sein, einem der wichtigsten Texte des Judentums, der sich mit dem Paradies und dem Leben nach dem Tod beschäftigt. Eleazar von Worms verbindet das Rezitieren der Haggadah mit dem olam ha-ba: "Wer die Geschichte des Exodus nacherzählt und sich darüber freut, kann im olam ha-ba das Fest der Freude mit göttlichem Geist feiern". Im nächsten Leben sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen aufgehoben, es gibt keine Versuchungen zwischen den Geschlechtern und daher keinen Grund, sie zu trennen. Das gemeinsame Rezitieren der Exodus-Geschichte ist also eine Erinnerung an das freudige Fest im kommenden Paradies. Wer auch immer der geistreiche Auftraggeber der Handschrift war, er konnte beides haben: eine prächtig illuminierte Handschrift, die sowohl zeitgemäß als auch eine angemessene Darstellung der Herrlichkeit Gottes war.

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Darmstadt Pessach Haggadah - Codex Orientalis 8

First Darmstadt Haggadah - Umfang / Format

- 116 Seiten / 24,5 × 35,5 cm

- Herkunft

- Deutschland

- Datum

- Um 1430

- Genre

- Sprache

- Buchschmuck

- 2 ganzseitige Miniaturen, 24 gerahmte dekorative Initialseiten, teilweise mit menschlichen und tierischen Figuren

- Künstler / Schule

- Schreiber: Israel ben Meir

Darmstädter Pessach-Haggadah - Codex Orientalis 8

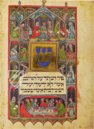

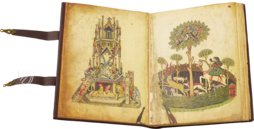

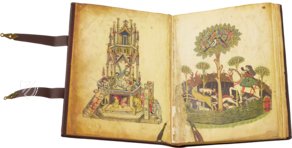

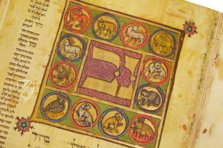

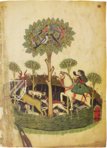

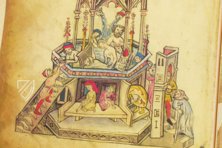

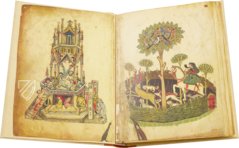

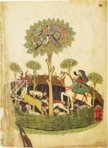

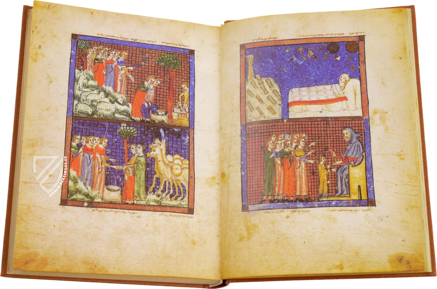

Der Jungbrunnen

Diese Miniatur zeigt Männer und Frauen beim Baden im Jungbrunnen, einem im Spätmittelalter beim weltlichen Adel beliebten künstlerischen und philosophischen Thema. Die Miniatur erscheint am Ende des Manuskripts zusammen mit einer Jagdszene, die in einer Haggada eigentlich ebenso fehl am Platz ist (gejagtes Fleisch ist nicht koscher). Ein Mann mit einer Krücke betritt ein Tor auf der rechten Seite und sucht das heilende Wasser, das durch zwei Zuflüsse in Form von Tierköpfen gespeist wird, während sich Menschen vor dem gotischen Brunnen entkleiden.

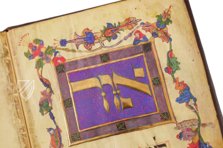

Darmstädter Pessach-Haggadah - Codex Orientalis 8

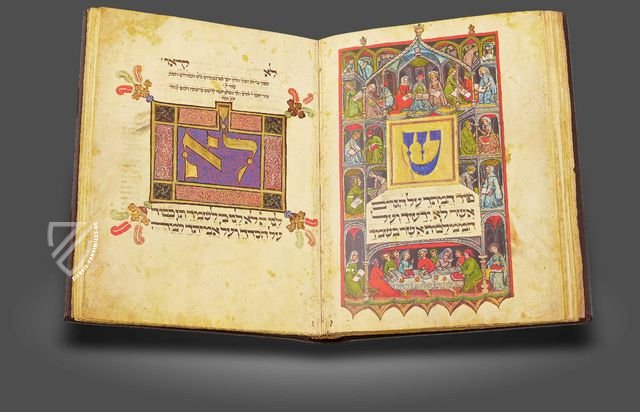

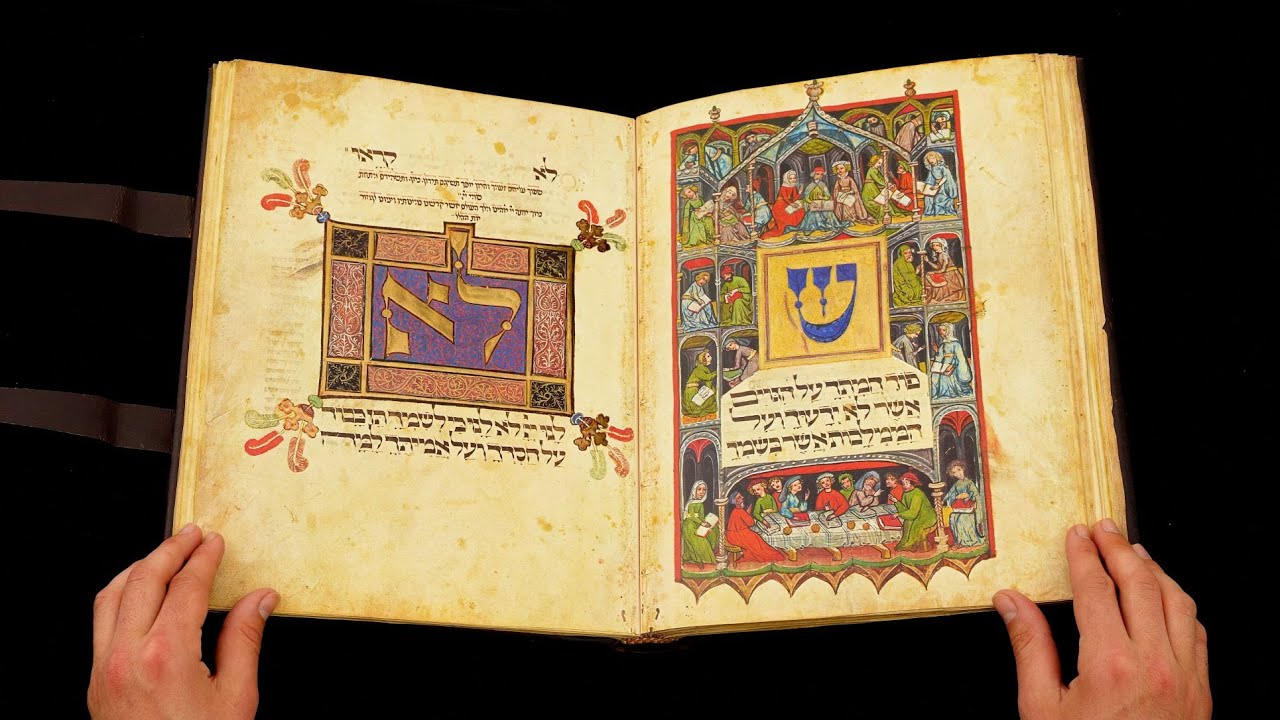

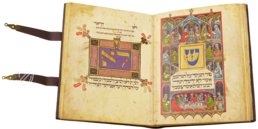

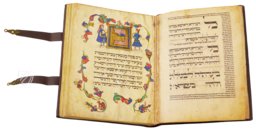

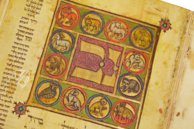

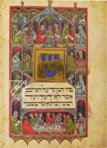

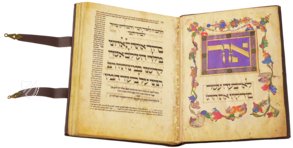

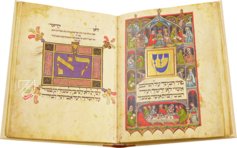

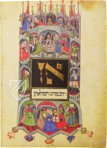

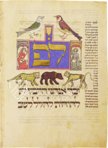

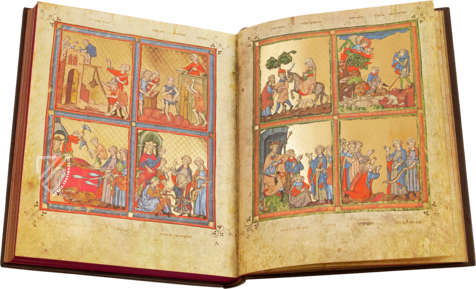

Männer und Frauen studieren gemeinsam den Talmud

Eine kunstvoll gestaltete gotische Architektonik mit Wasserspeiern, die eine goldene Initiale mit schwarzem Hintergrund umgibt, wird von verschiedenen elegant gekleideten Damen und Herren bevölkert. Sie besteht aus einer Reihe von Räumen, einige mit gewölbten Decken, in denen Menschen entweder allein oder zu zweit den Talmud studieren, darunter ein Mann und eine Frau in der oberen linken Ecke, die sich ein Buch teilen und darüber diskutieren.

Oberhalb der Initiale ist ein Mann dargestellt, der von zwei Frauen flankiert wird, mit denen er diskutiert, während unten der umgekehrte Fall vorliegt: Eine Frau wird von zwei Männern flankiert, von denen einer einen grünen "Judenhut" und der andere eine modische schwarze Kappe trägt. Auf der rechten Seite hält ein Mann seinen Codex mit beiden Armen über dem Kopf und neigt den Kopf nach hinten, offenbar frustriert ihn seine Debatte mit der Frau gegenüber gerade.

#1 Die Darmstädter Pessach-Haggadah (Vorzugsausgabe)

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

(1.000€ - 3.000€)

#2 Die Darmstädter Pessach-Haggadah (Normalausgabe)

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

(1.000€ - 3.000€)

#3 Darmstädter Pessach-Haggadah, Codex Orientalis 8 der Landesbibliothek zu Darmstadt

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Omnia Arte

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- TGB Limited Editions

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- Universitaire Bibliotheken Leiden

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG