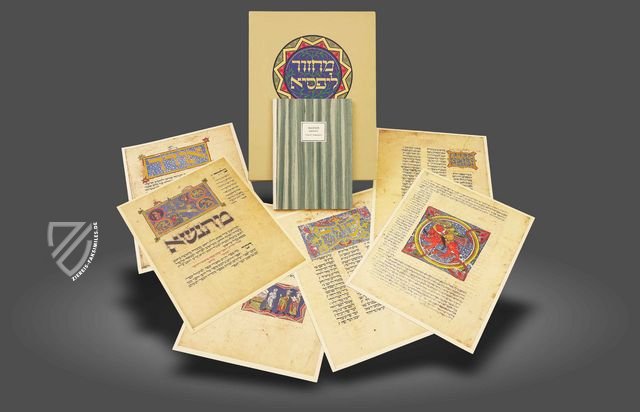

Machsor Lipsiae

(1.000€ - 3.000€)

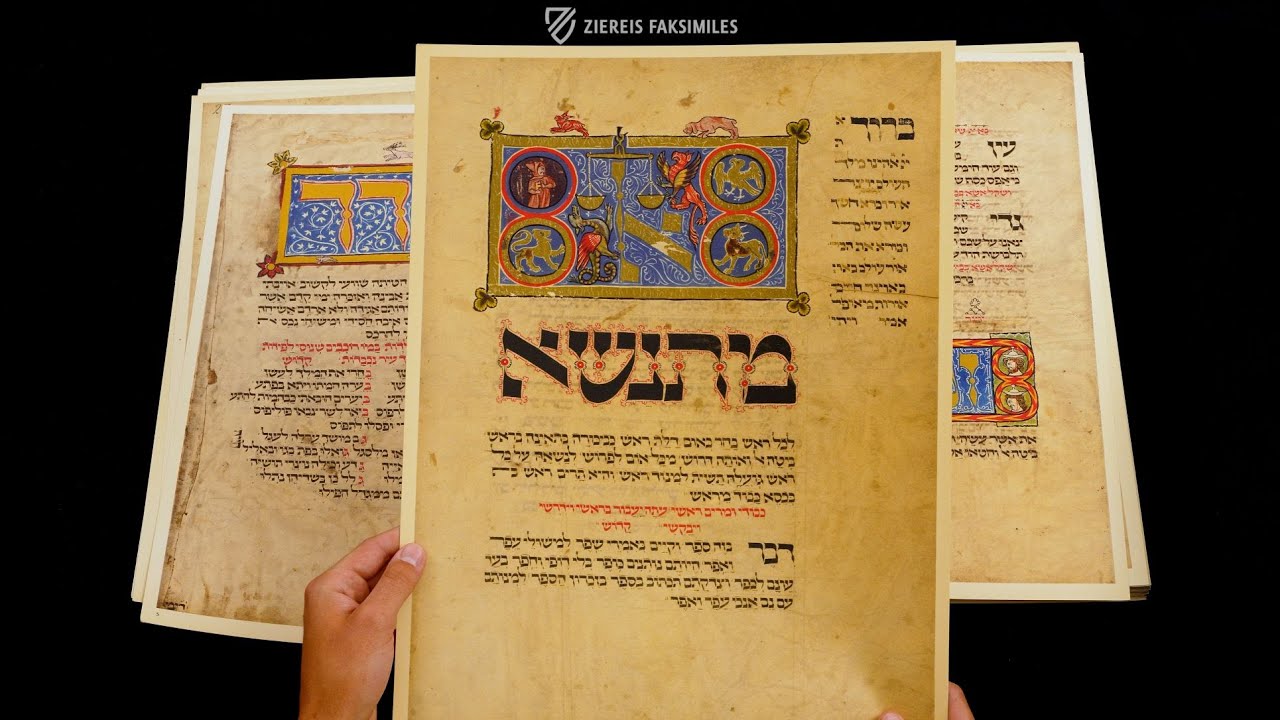

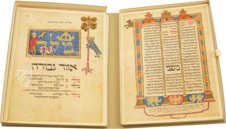

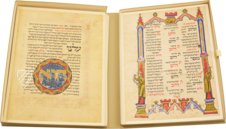

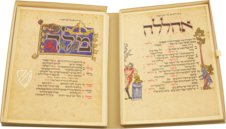

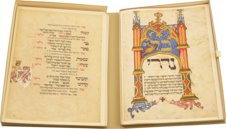

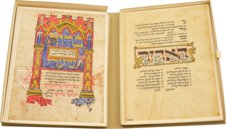

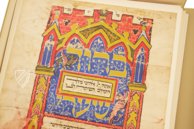

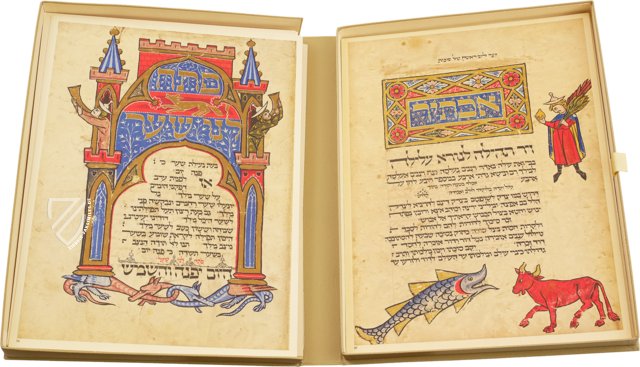

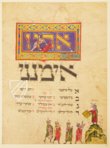

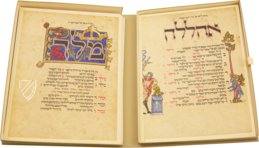

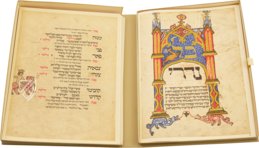

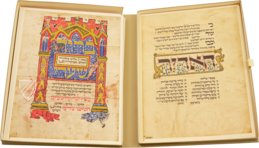

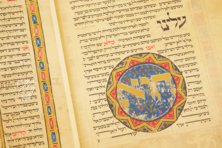

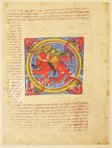

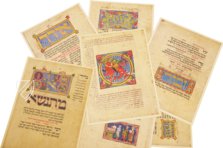

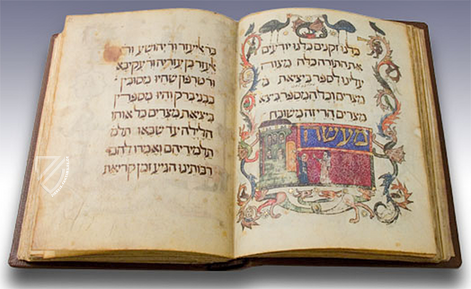

In der Zeit zwischen etwa 1310 und 1320 fertigte ein christliches Atelier im Bodensee- oder Oberrheingebiet ein herrliches hebräisches Gebetbuch für einen wohlhabenden Auftraggeber an. Damit schufen sie die prächtigste erhaltene Abschrift eines mittelalterlichen Machsors, einer Sammlung von Gebeten in hebräischer Sprache für die sieben hohen Festtage des jüdischen Jahres. 68 farbenprächtige, mit Gold illuminierte Miniaturen schmücken den religiösen Text, der in verschiedenen Schriftgrößen und Tintenfarben geschrieben ist. Die Herkunft des zweibändigen Werks ist unklar, da die letzten Seiten des Manuskripts, auf denen solche Informationen normalerweise zu finden sind, fehlen. Trotzdem ist das begehrte Werk in der Leipziger Universitätsbibliothek ein außerordentlich kostbares und schönes Zeugnis der Geschichte des hebräischen Schrifttums.

Machsor Lipsiae

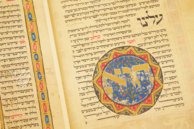

Hebräische Manuskripte zählen zu den schönsten Exemplaren mittelalterlicher Buchmalerei und sind bekannt für die Raffinesse ihrer Kalligrafie und Kunst. Dieses Manuskript ist eine Sammlung von Gebeten für die sieben hohen Festtage des jüdischen Kalenders und gilt als das schönste Exemplar seiner Art. Es handelt sich um den Machsor Lipsiae oder Leipziger Machsor - ein zwei-bändiges Werk mit 404 Blättern im Format 49 x 36 cm. Die großzügige Verwendung von Blattgold im gesamten Werk deutet darauf hin, dass der wohlhabende, aber anonyme Auftraggeber kaum Grenzen für die Ausstattung des kostbaren Codexpaares setzte. Darüber hinaus ist es ein wunderschönes Beispiel für die Pracht, die durch die Verschmelzung künstlerischer Traditionen entstehen kann und ein Zeugnis der multikulturell zusammengesetzten mittelalterlichen Gesellschaft.

Eine geheimnisvolle Provenienz

Die Vorsatzblätter am Ende der Handschrift, auf denen normalerweise kodikologische Informationen wie der Auftraggeber der Handschrift und möglicherweise die Namen der beteiligten Schreiber und Künstler verzeichnet sind, fehlen leider. Aufgrund des Schriftstils und der künstlerischen Ausstattung vermuten Wissenschaftler, dass die Handschrift im frühen 14. Jahrhundert in Südwestdeutschland entstanden ist, wahrscheinlich in der Bodenseeregion oder am Oberrhein in den 1310er Jahren. Sie scheint das Produkt einer christlichen Werkstatt gewesen zu sein, deren Künstler wahrscheinlich mit einem jüdischen Schreiber zusammenarbeiteten. Dieser bediente sich verschiedener Formate und Tintenfarben für seine meisterliche Kalligrafie und stand wohl unter der Aufsicht eines Rabbiners. Der erste Eintrag eines früheren Besitzers stammt aus dem Jahr 1553 und verortet das Manuskript in Worms. Danach gelangte die Handschrift um die Wende des 17. Jahrhunderts nach Polen, wo sie neu gebunden wurde, bevor sie nach Thüringen kam, wo sie etwa ein Jahrhundert später ein weiteres Mal neu gebunden wurde. Schließlich wurde sie 1746 von der Leipziger Universitätsbibliothek angekauft, wo sie sich bis heute befindet.

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Machzor Lipsiae

Leipziger Machsor

Leipziger Mahzor

Mahzor Lipsiae

Das Lied der Lieder von Schelomo

Leipzig Mahzor - Umfang / Format

- 808 Seiten (2 Bände) / 36,5 × 49,5 cm

- Herkunft

- Deutschland

- Datum

- Um 1310–1320

- Genre

- Sprache

- Schrift

- Ashkenasische Quadratschrift

- Buchschmuck

- 68 Miniaturen

- Inhalt

- Sammlung mit Gebeten in hebräischer Sprache für die sieben besonderen Festtage des jüdischen Jahres

- Vorbesitzer

- Joseph ben Menahem Mendel Steinhardt

Machzor Lipsiae

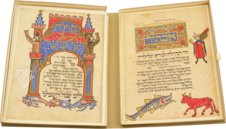

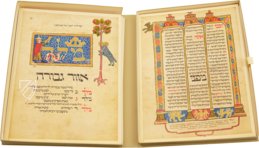

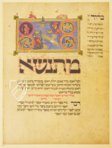

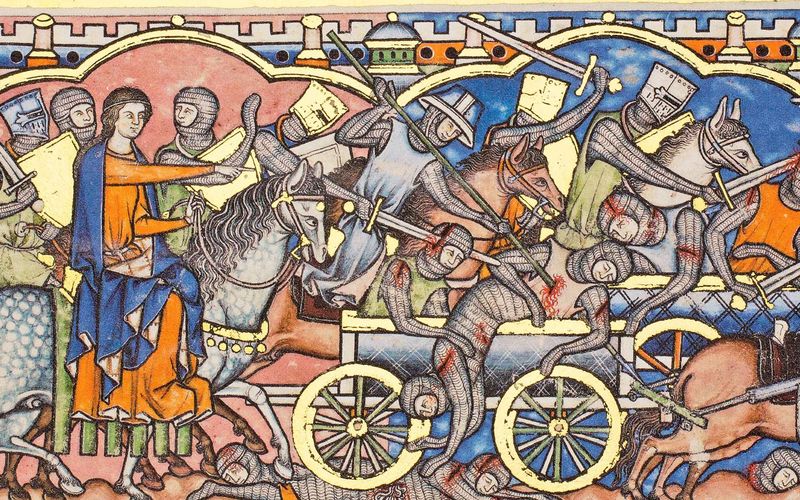

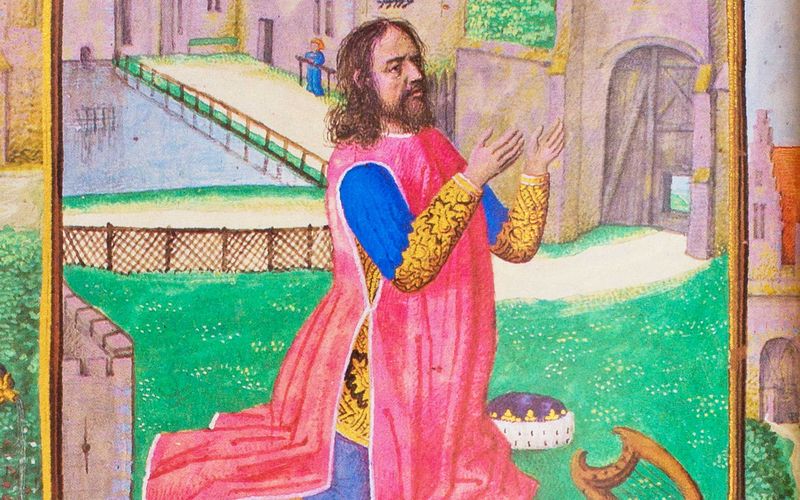

Simson ringt mit dem Löwen

Auch wenn es auf den ersten Blick so aussehen könnte, als ob eine Frau von einem Löwen angegriffen wird, handelt es sich in Wirklichkeit um Simson mit seinem berühmten langen Haar, das die Quelle seiner Kraft ist. Der vom Geist des Herrn ergriffene hebräische Herkules hat sich auf den Rücken des Löwen begeben und reißt dem Tier den Rachen auf, bevor er es mit bloßen Händen zerreißt. Sein grüner Mantel mit rautenförmigem lila-weißem Futter ist wunderbar gestaltet: Er scheint zu flattern, während Simson mit dem König der Tiere ringt.

Machsor Lipsiae

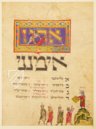

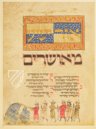

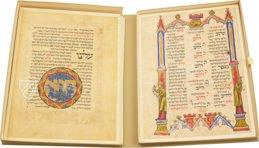

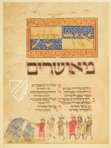

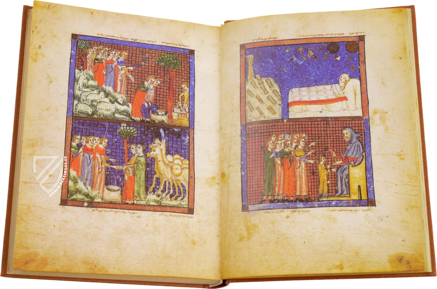

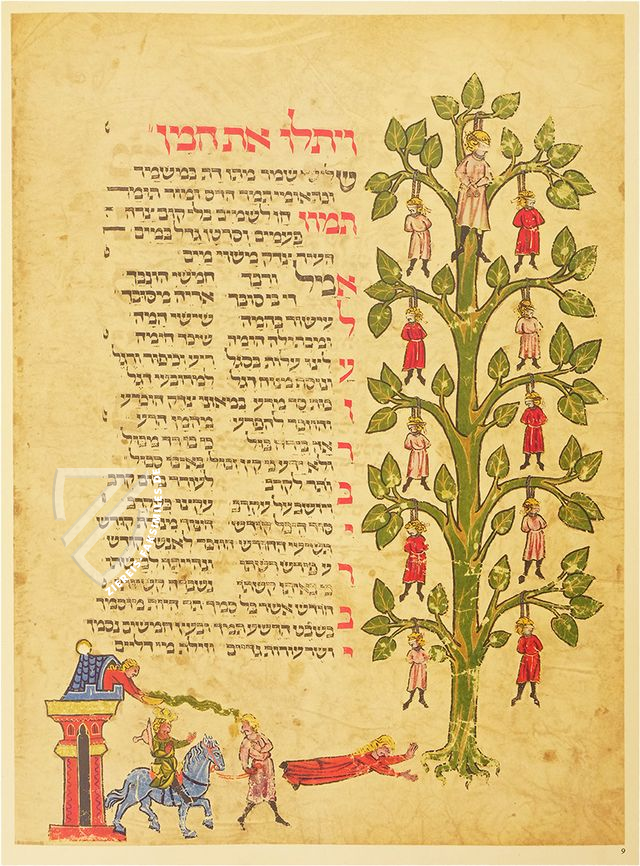

Der Triumph des Mordechai und die Hinrichtung der Söhne Hamans

Im Buch Esther setzt König Ahasveros, Herrscher des persischen Reiches, Haman als seinen Vizekönig ein. Mordechai, der Cousin der Königin Esther, die er wie seine eigene Tochter erzogen hat, fällt bei Haman in Ungnade, nachdem er sich weigert, sich vor ihm zu verbeugen. Haman schmiedet daraufhin einen Plan, um Mordechai und alle Juden im persischen Reich zu töten. Dies wird jedoch vereitelt und Haman wird an eben jenem Galgen aufgehängt, den er für Mordechai errichtet hatte.

Hamans zehn Söhne werden später in der Schlacht besiegt und wie ihr Vater gehängt, aber in dieser Miniatur sind alle elf an demselben Baum hängend dargestellt. Mordechai hat in der Zwischenzeit Hamans Platz als Vizekönig eingenommen und wird mit einer goldenen Krone ausgezeichnet, die er hoch zu Ross trägt, während er seinen Judenhut auf den Rücken geschlagen hat.

#1 Machsor Lipsiae

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: German

(1.000€ - 3.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG