Wessobrunner Gebet

(1.000€ - 3.000€)

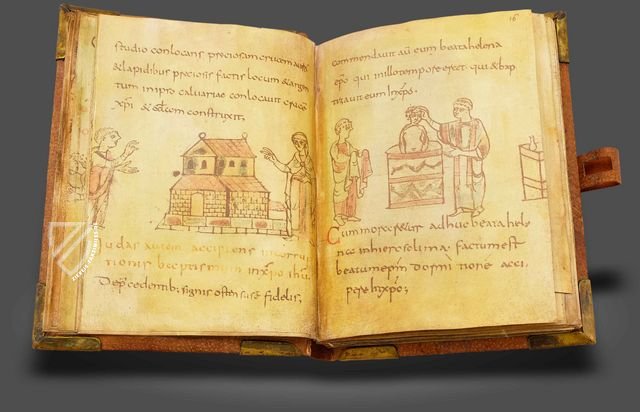

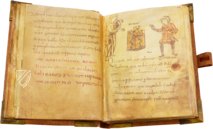

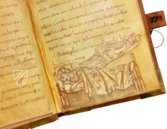

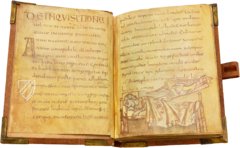

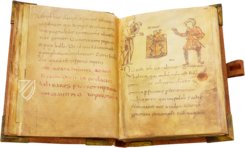

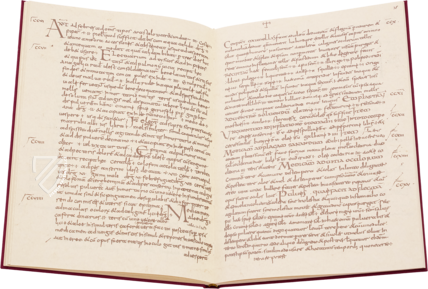

Diese Handschrift enthält das Wessobrunner Gebet und 70 weitere kurze, überwiegend theologische Texte. Dem eigentlichen Gebet in Prosa, das dem gesamten Text seinen Namen gibt, ist ein kurzes Schöpfungsgedicht vorangestellt, das in neun Zeilen von in Alliterationen gereimten Versen die Erschaffung der Welt aus dem Chaos zu erklären versucht. Dieses kleine literarische Monument gehört zu den frühesten schriftlichen Beispielen althochdeutscher Dichtung und stammt aus einer Sammelhandschrift, die um 814 hauptsächlich in lateinischer Sprache verfasst wurde, was sich durch eine Erwähnung des Todes Karls des Großen auf der letzten Seite feststmachen lässt. Die Handschrift ist auch für die Geschichte der deutschen Buchmalerei von Bedeutung, denn sie enthält 18 halbseitige Miniaturen zur Legende vom Wahren Kreuz. Diese stellt einen der frühesten Bildzyklen nichtbiblischen Inhalts in der Geschichte der deutschen Buchmalerei dar.

Wessobrunner Gebet

Das Wessobrunner Gebet ist eines der ältesten Beispiele althochdeutscher Dichtung und wurde wahrscheinlich bereits im späten 8. Jahrhundert geschrieben. Es wurde irgendwann nach 800 auf fol. 65v-66r in eine lateinische Handschrift eingefügt und ist in zwei Teile gegliedert: einen kurzen Text von neun unvollständigen Strophen im Stabreim, also im mit den gleichen Buchstaben anlautenden Versen, und das eigentliche Gebet in frei rhythmisierter Prosa. Das Fragment eines Schöpfungsmythos ist zugleich das älteste erhaltene Stück christlicher Stabreimdichtung. Es kontrastiert das Chaos vor der Schöpfung mit dem allmächtigen Gott im Kreis seiner Engel. Ein unbekannter Mönch beschloss um 814, das deutsche Gedicht in ein lateinisches Kompendium von etwa 70 Texten einzubauen, das in fünf Teile gegliedert ist.

Artefakt der deutschen Sprache

Nach dem bayerischen Dialekt zu urteilen, in dem es geschrieben wurde und der einige schwäbische Einflüsse aufweist, ist es wahrscheinlich im Bistum Augsburg entstanden, aber wahrscheinlich eher nicht in der Abtei Wessobrunn. Forschungen legen nahe, dass die Handschrift entweder in Regensburg, Benediktbeuern, Staffelsee oder Augsburg selbst geschaffen worden sein könnte. Interessanterweise gibt es auch einige Einflüsse aus dem Niederdeutschen und Angelsächsischen, wie z.B. den Einbau einer "Sternrune" in die erste Zeile des Gedichts durch den Schreiber. Das Werk hat sich unter dem Titel De poeta als einziger größerer deutscher Text in der lateinischen Handschrift erhalten, der Rest besteht aus Texten, die meist theologischer, aber auch geographischer und chronologischer Natur sind und in karolingischer Minuskel niedergeschrieben sind.

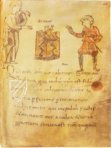

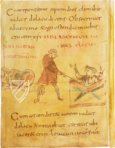

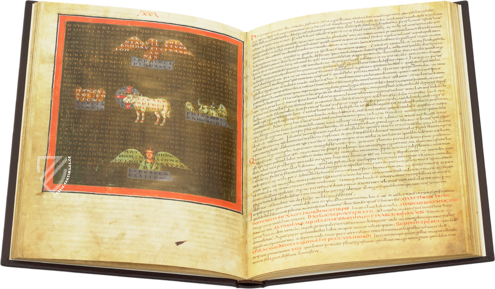

Die Legende vom Wahren Kreuz

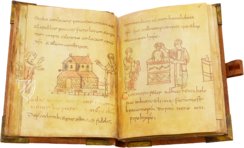

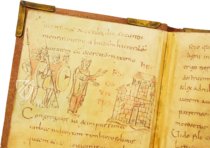

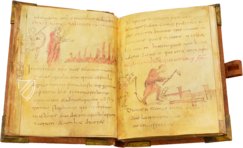

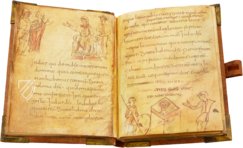

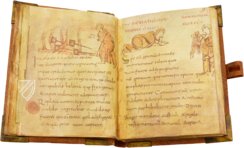

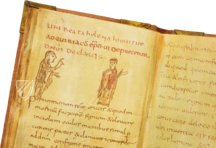

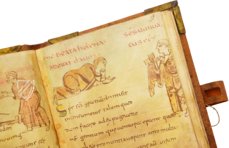

Die Folios 1v -21r enthalten die Legende vom Wahren Kreuz, die durch 18 halbseitige Miniaturen illustriert ist. Die Federzeichnungen, die ebenfalls aus Bayern stammen dürften, sind einfach gehalten, haben ein zurückhaltendes Kolorit und stellen einen der frühesten Bildzyklen nichtbiblischen Inhalts in der Geschichte der deutschen Buchmalerei dar. Es handelt sich um den ältesten erhaltenen Bilderzyklus zu Kaiser Konstantin dem Großen (ca. 272-337) und seiner Mutter Helena. Der Legende nach ließ die Kaisermutter den heidnischen Tempel, der an der Stelle des Heiligen Grabes errichtet worden war, abreißen, damit an seiner Stelle eine christliche Kirche entstehen konnte. Bei der Zerstörung sollen drei Kreuze, der Titulus Crucis mit der Inschrift "Dies ist der König der Juden" und die Nägel, mit denen Jesus gekreuzigt wurde, freigelegt worden sein. Die drei Kreuze wurden zu einem Toten gebracht, der durch die Berührung des dritten Kreuzes erweckt wurde, das man daher für das Kreuz Christi hielt. Helena ließ diese Reliquien dann nach Konstantinopel schicken.

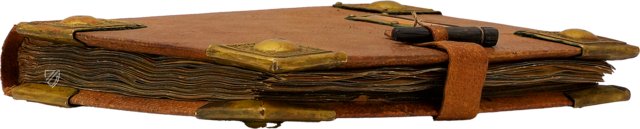

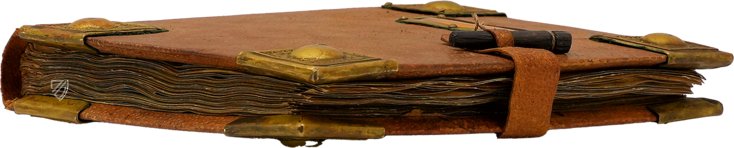

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Wessobrunn Book

Prayer of Wessobrunn

Wessobrunner Schöpfungsgedicht

Liber de inventione s. crucis - Umfang / Format

- 198 Seiten / 18,5 × 14,1 cm

- Herkunft

- Deutschland

- Datum

- Um 814

- Epoche

- Stil

- Schrift

- Karolingische Minuskel

- Buchschmuck

- 18 halbseitige Federzeichnungen

- Inhalt

- Das Wessobrunner Gebet (fol. 65v-66r) in bayerischer Schriftsprache ist der einzige größere deutsche Text in der ansonsten lateinischen Sammelhandschrift, in der über siebzig Texte meist theologischen, aber auch geographischen und chronologischen Inhalts

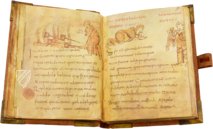

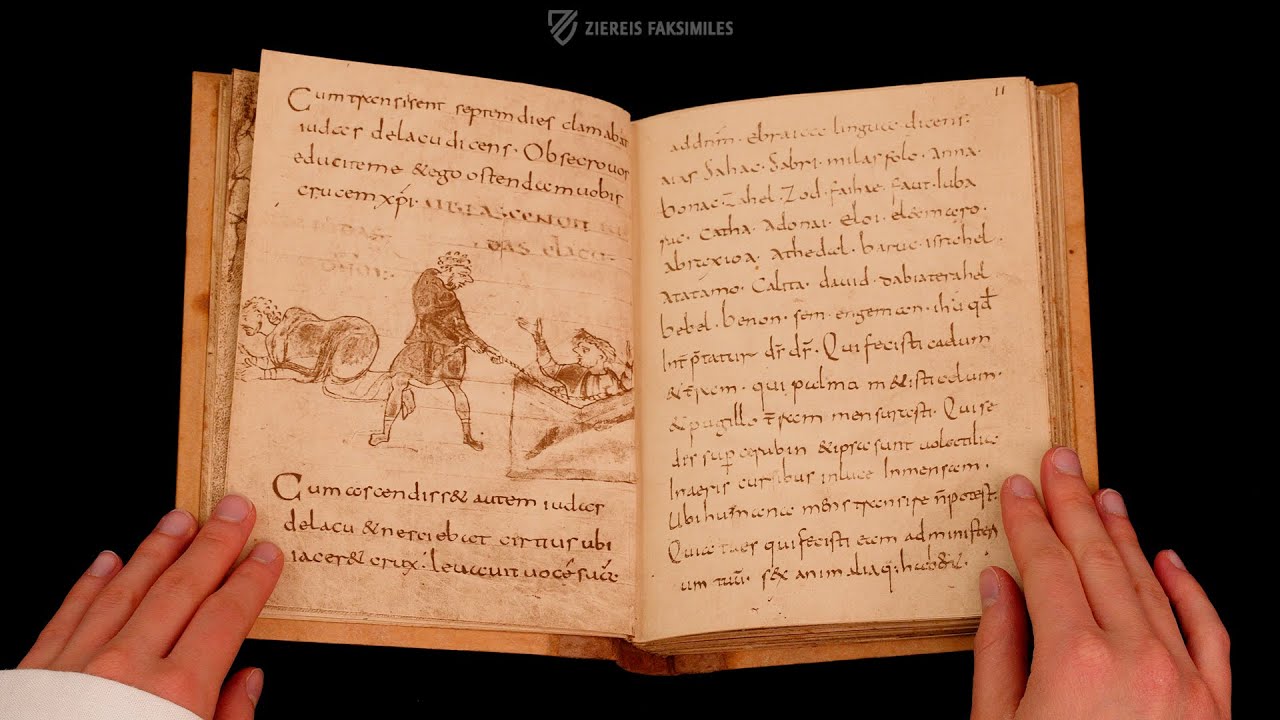

Wessobrunner Gebet

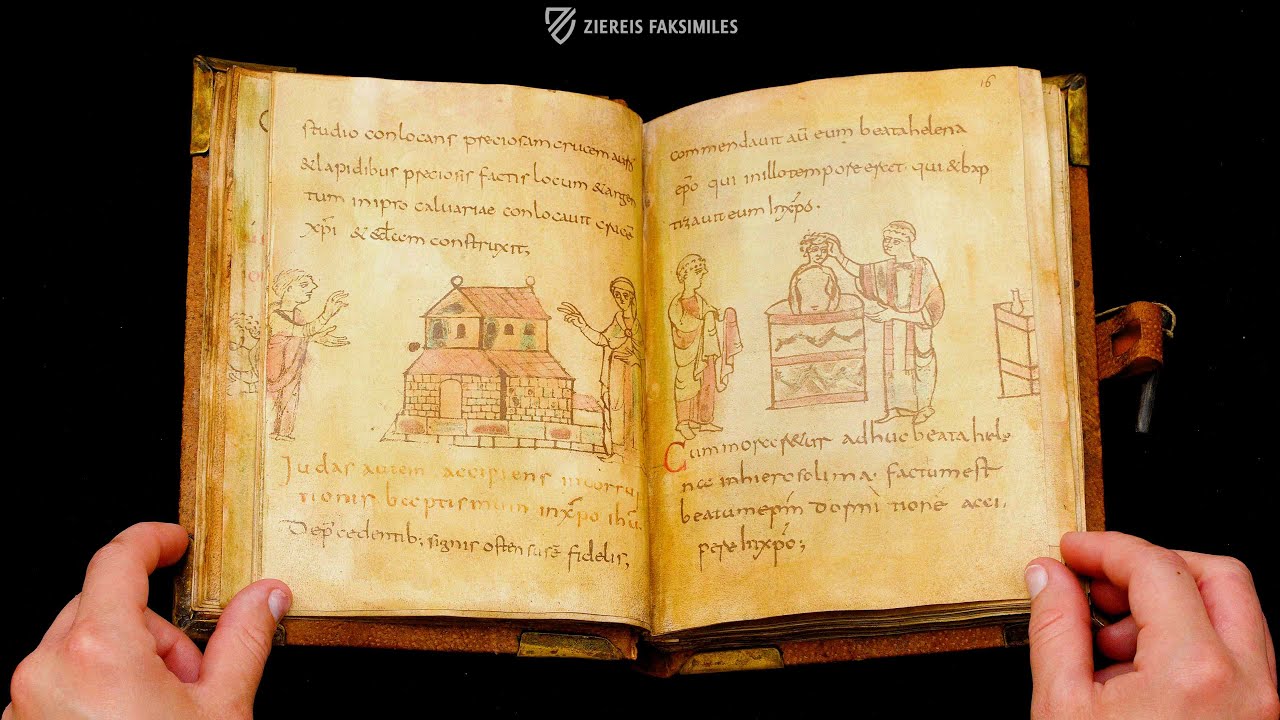

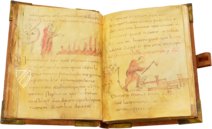

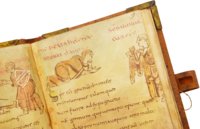

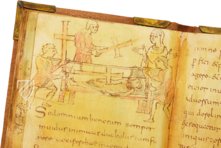

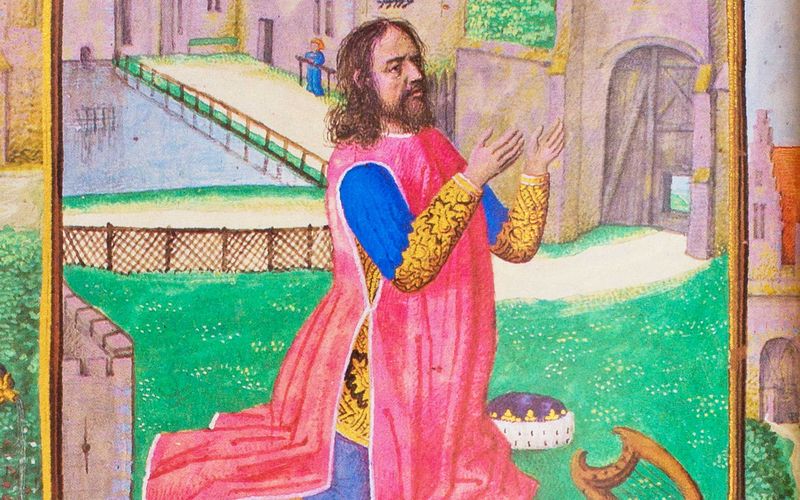

Eine Totenerweckung erweist das wahre Kreuz

Zwei Träger haben einen Mann im Totenbett für die „Kreuzesprobe“ zu Helena, hinten rechts, gebracht. Ein dritter Helfer berührt den Leichnam mit den ersten zwei Kreuzen, die keine Wirkung zeigen. Die halbseitige Miniatur zeigt aber auch das "Wahre Kreuz", das der Legende nach als letztes ausprobiert wird und den Toten ins Leben zurückholt. Es steht aufgerichtet auf der linken Seite und wartet darauf, das Wunder zu begehen. Das Bild hebt dem Text gegenüber demnach nicht das Wunder selbst, sondern den Weg dahin hervor.

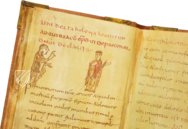

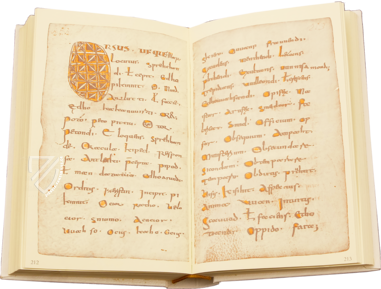

Wessobrunner Gebet

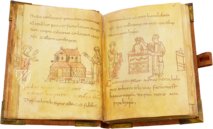

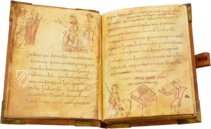

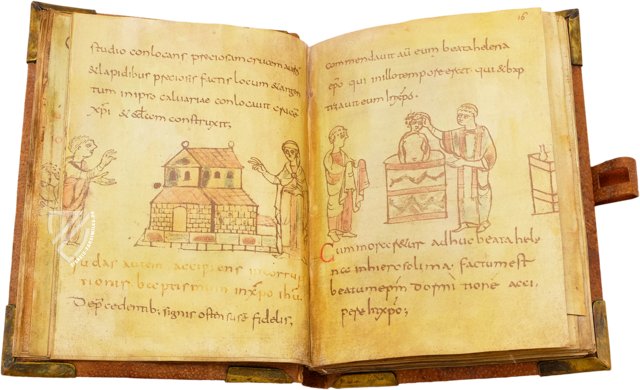

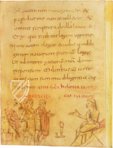

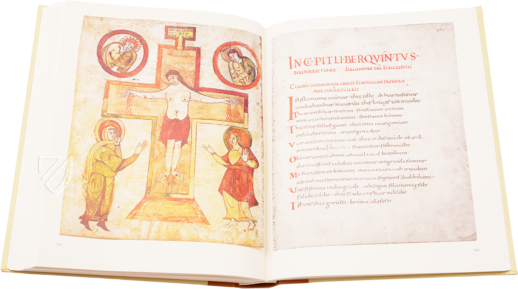

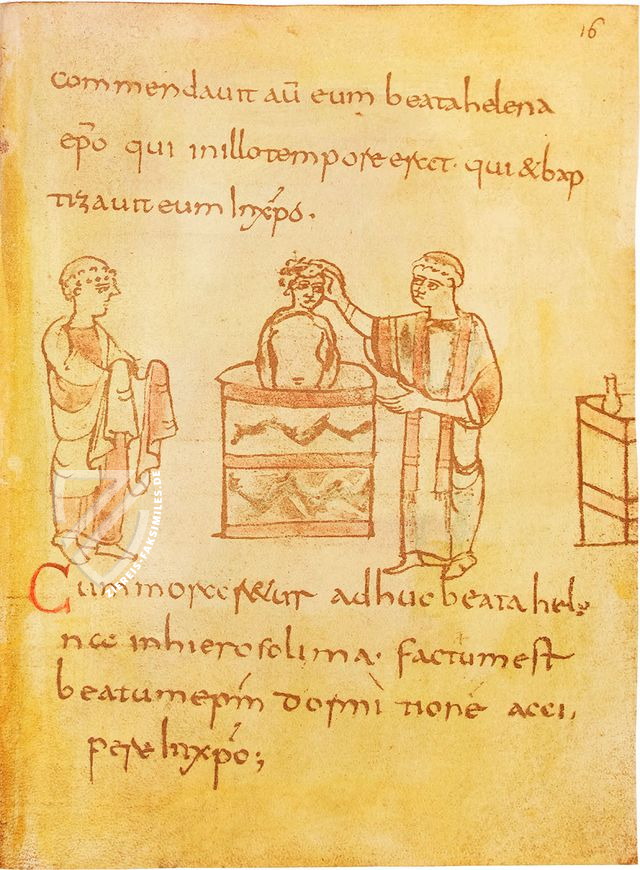

Die Taufe des Judas Quiriacus

Die Legende besagt, dass Judas im Auftrag von Helena sowohl die drei Kreuze von Golgatha als auch die Nägel fand, mit denen Jesus gekreuzigt wurde. Beeindruckt von dem mit dem Kreuz vollbrachten Wunder der Erweckung eines Toten beschloss er, sich auf den Namen Judas Quiriacus oder Cyriacus taufen zu lassen, und wurde schließlich sogar Bischof von Jerusalem. Im Bilderzyklus der Legende vom Fund des Wahren Kreuzes erscheint er immer wieder in allen drei Rollen.

Auf dieser Seite ist die Taufe des Judas nach dem frühchristlichen Ritus dargestellt: Der Getaufte steht demütig in einem tiefen Taufbecken, während der Bischof das geweihte Wasser über ihn gießt. Der Sprechgestus seiner linken Hand deutet die rituellen Worte an, die er an den Täufling richtet. Am rechten Bildrand steht außerdem ein Salbgefäß auf einem Tisch, mit dessen Inhalt der Presbyter auf der linken Seite vermutlich den Körper des Täuflings vor der Taufe gesalbt hat.

#1 Wessobrunner Gebet

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

(1.000€ - 3.000€)

#2 Codex Wessobrunn

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Omnia Arte

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- TGB Limited Editions

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- Universitaire Bibliotheken Leiden

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG