Waldburg-Gebetbuch

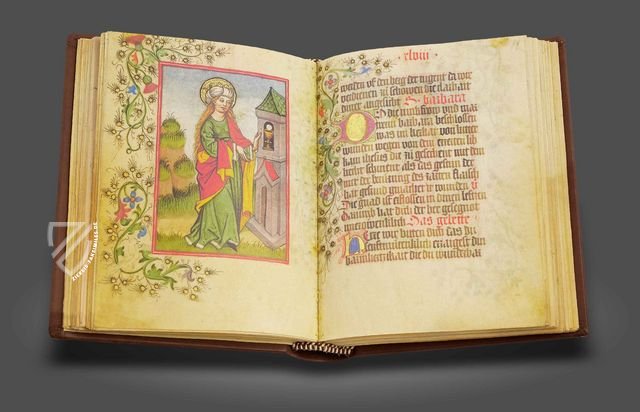

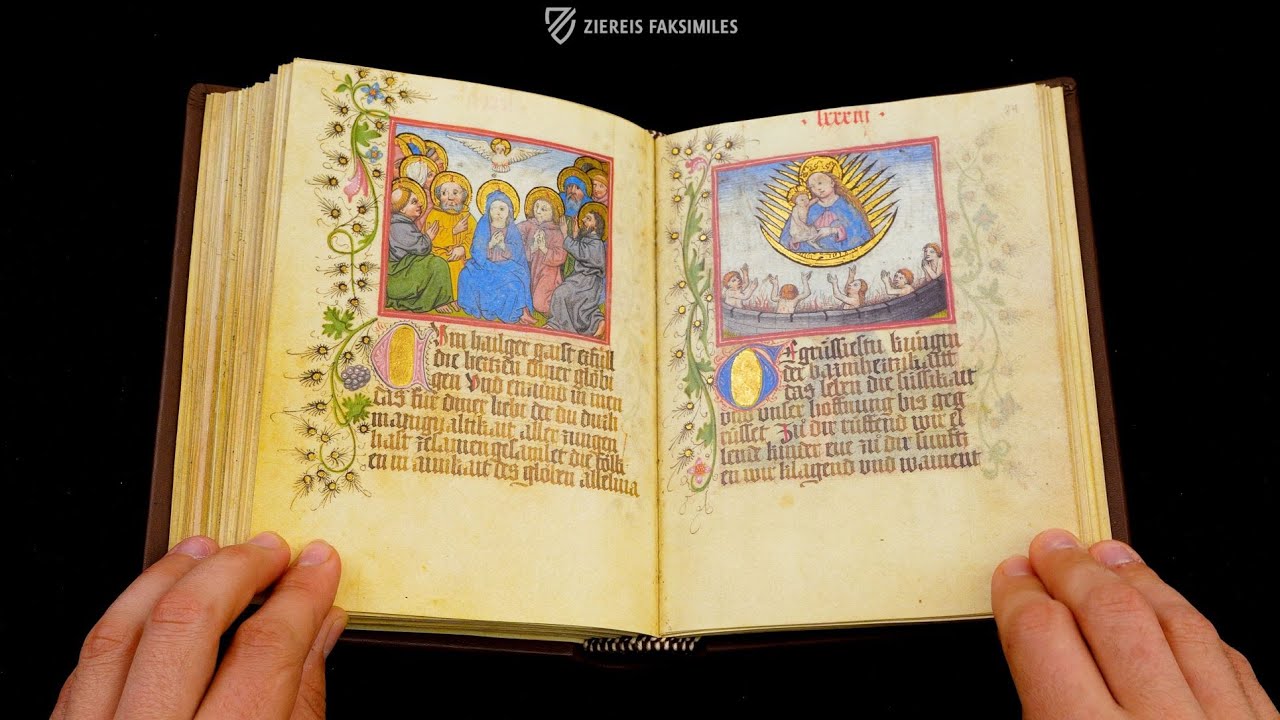

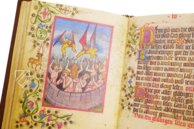

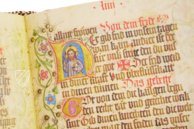

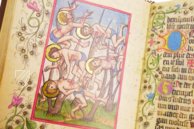

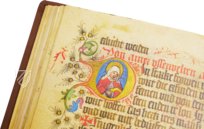

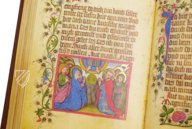

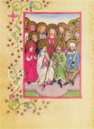

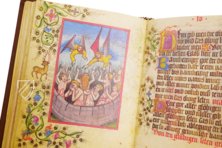

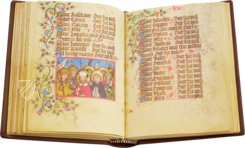

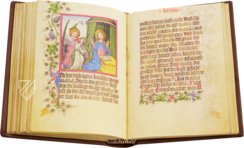

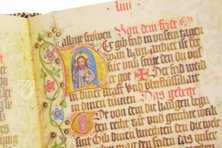

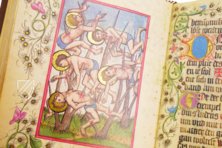

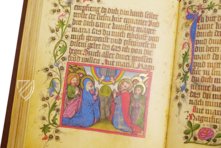

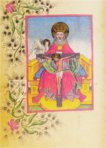

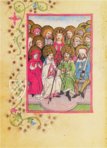

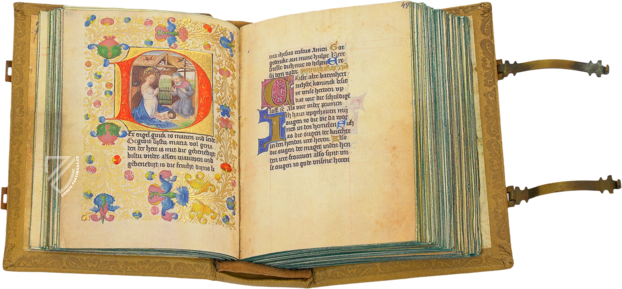

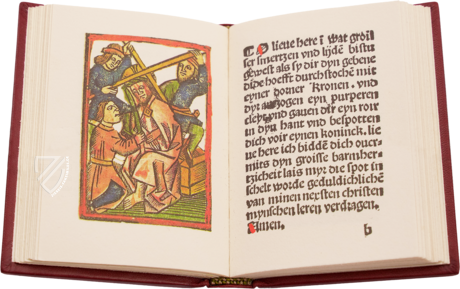

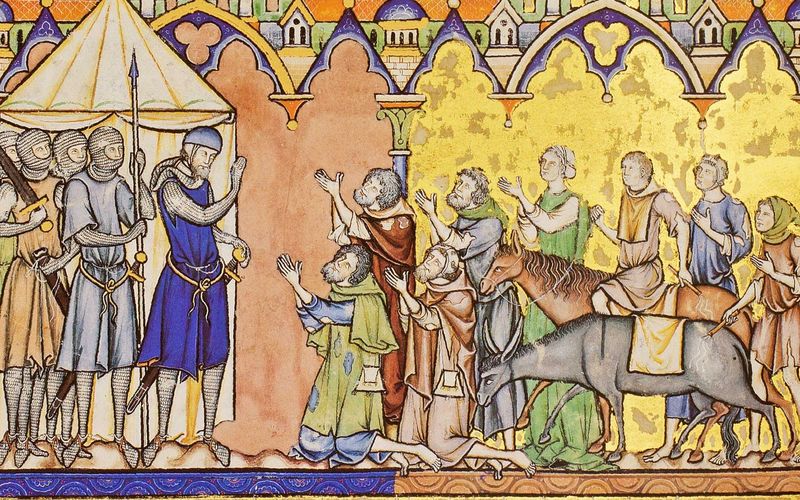

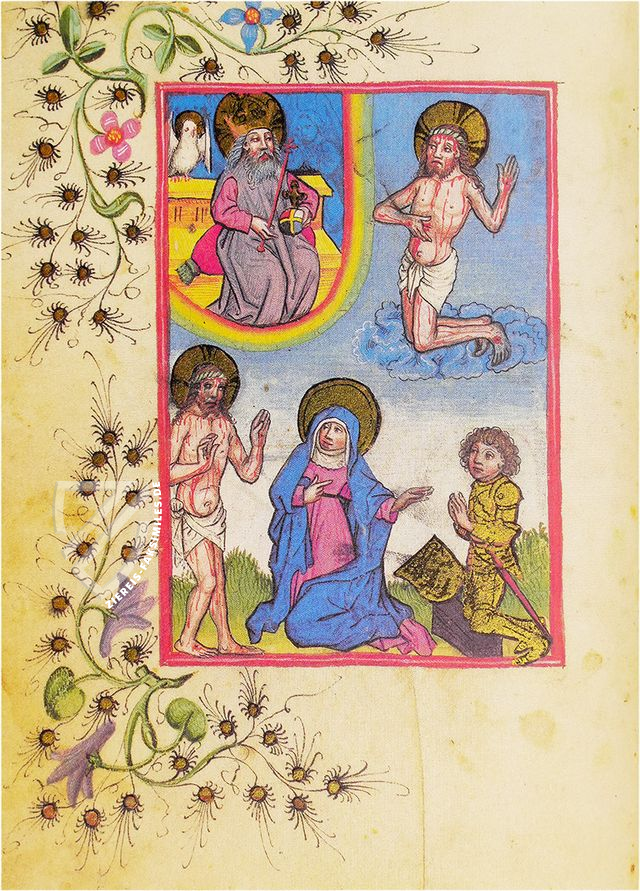

Das Waldburg-Gebetbuch gehört zu den wenigen reich ausgestatteten Gebetbüchern in deutscher Sprache und wurde 1476 für den schwäbischen Adeligen Georg II. von Waldburg (1430–1482) und seine Frau, Gräfin Anna von Kirchberg (ca. 1436–84), geschaffen. Wie viele andere Mitglieder des Hauses Waldburg war auch Georg II. ein Truchsess, also ein Seneschall, der während der Abwesenheit des Kaisers über Schwaben regierte. Er ist mehrfach und jeweils in unterschiedlicher Gewandung als betender Stifter in den 46 wunderbaren und reich mit Gold und Silber verzierten Miniaturen abgebildet. Ganz im Sinne der auf das Nachempfinden des Leides Christi fokussierten spätmittelalterlichen Laienfrömmigkeit ziehen sich zudem die Arma Christi, die Passionswerkzeuge, als Bildthema durch das gesamte Manuskript. Besonders außergewöhnlich ist ein einzigartiges verstecktes Kalendarium in der Allerheiligenlitanei, das die Handschrift zusammen mit ihrer kostbaren Illumination zu einem seltenen Schatz der Buchmalerei macht.

Waldburg-Gebetbuch

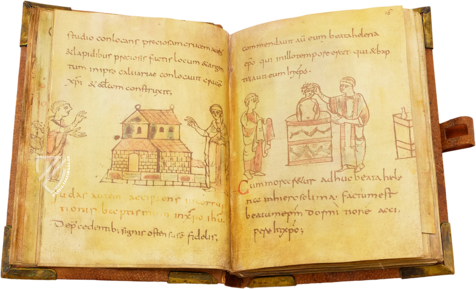

Über die Entstehung dieser Handschrift ist wenig bekannt und ihre Besitzgeschichte lässt sich nur bis in die Zeit um 1800 zurückverfolgen. Sicher ist nur der Auftraggeber der Handschrift, Georg II. von Waldburg (1430-82), und das Jahr der Fertigstellung, 1476, das auf der ersten Seite mit seinem Wappen datiert ist. Der Text selbst bietet kaum Anhaltspunkte für die Herkunft der Handschrift, wohl aber ein verstecktes Kalendarium in der Handschrift sowie weitere Indizien.

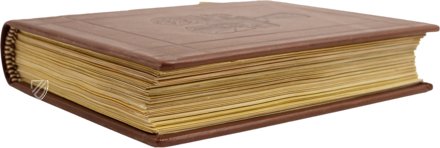

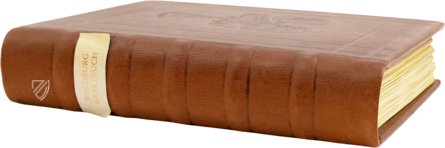

Es ist nicht bekannt, wie die Handschrift nach Stuttgart oder Ludwigsburg kam, wo Herzog Karl Eugen von Württemberg 1765 die Herzogliche Bibliothek gründete. So bleibt der gesamte Zeitraum von 1476 bis zum späten 18. Jahrhundert ein Rätsel. Der ursprüngliche Einband der Handschrift wurde irgendwann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den heutigen Einband ersetzt, dessen schlichtes Äußeres den Wert und die Bedeutung des Inhalts verrät: ein meisterhaft illuminiertes, einzigartig gestaltetes deutsches Gebetbuch aus der Anfangszeit der nördlichen Renaissance.

Ein prächtiger Codex für einen edlen Ritter

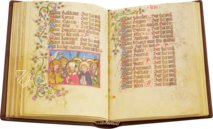

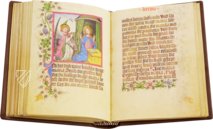

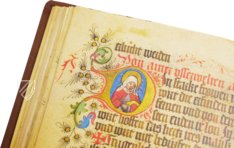

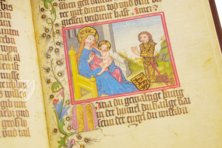

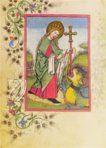

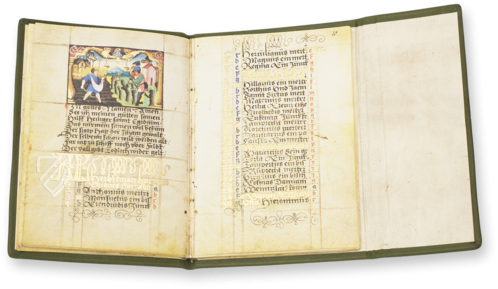

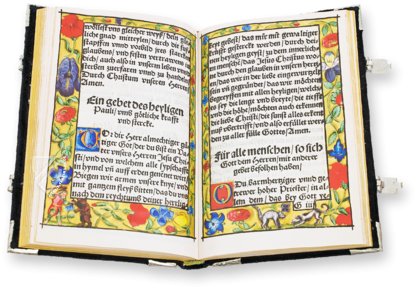

Neben Darstellungen religiöser Figuren und Symbole, darunter etwa die Arma Christi, ist Georg II. von Waldburg mehrfach abgebildet, meist kniend vor einer Heiligenfigur. Einmal erscheint er aber auch als sein Namenspatron: Der heilige Georg, der einen Drachen erschlägt. Insgesamt 46 meist ganzseitige Miniaturen, sieben historisierte Initialen und Dutzende von drei- und vierzeiligen Initialen in leuchtenden Farben und Gold ergänzen den Text. Der Schreiber verwendete eine gotische Textualis-Schrift, die meist in liturgischen Manuskripten verwendet wird. Sie wird daher manchmal auch als "Messbuchschrift" bezeichnet, weil sie das Bild der Messbücher aus dieser Zeit überwiegend geprägt hat. Der Rubrizist und Buchmaler füllte dann die verbleibenden Räume mit Überschriften, Zierinitialen, Blumenranken und Miniaturen aus, soweit dies möglich war.

Der verborgene Kalender

Im Gegensatz zu den meisten Gebetbüchern hat diese Handschrift kein Kalendarium am Anfang des Codex, aber die Allerheiligenlitanei, die auf fol. 64r beginnt, hat eine interne Struktur, die aus chronologischen Blöcken besteht, die nach dem Kirchenjahr geordnet sind, was für eine Litanei absolut einzigartig ist. Der Kompilator war sich weder über die angemessene Anzahl der Heiligen noch über ihre richtige Platzierung in der Litanei im Klaren, sondern scheint die Heiligen ohne ernsthafte theologische Überlegungen nach einem Kalender ausgewählt zu haben. Dies kann sicher nicht das Ergebnis eines klösterlichen Skriptoriums gewesen sein, dessen erfahrene Kompilatoren niemals solche Fehler machen würden. Vielleicht wurde die Auswahl der Heiligen vom Auftraggeber selbst getroffen, da ein solcher Dilettantismus der Qualität der Kalligraphie und der Buchmalerei nicht entspricht. Ähnliche chronologische Heiligenlisten weisen jedoch auf eine Tradition aus dem alten Bistum des nahen Konstanz hin.

Hinweise auf lokale Heilige

Es gibt noch einen weiteren Beleg für die geografische Herkunft der Handschrift: Unter den nicht weniger als 178 Heiligen, die in der Handschrift aufgelistet sind, die in Apostel, Märtyrer, Bekenner und Frauen unterteilt sind, befindet sich der heilige Magnus von Füssen, der sogenannte Apostel des Allgäus. Er wurde in der Gegend um Waldsee, wo Georg II. residierte, stark verehrt, was auf das Allgäu in Oberschwaben hinweist. Davon zeugt auch die Tatsache, dass Magnus der Patron des nahe gelegenen Prämonstratenserklosters Schussenried war. Weitere lokale Heilige sind Bischof Gebhard von Konstanz, Bischof Narziss von Augsburg, der heilige Einsiedler Meinrad und der selten erwähnte Ulrich von Zell. Das Werk muss also in einem Gebiet entstanden sein, in dem sich die alten Diözesen Konstanz und Augsburg überschneiden. Als möglicher Herstellungsort käme demnach ein Atelier oder ein Hofkünstler in der Stadt Kempten, der ältesten städtischen Siedlung Deutschlands, in Frage.

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Gebetbuch Georgs II. von Waldburg

Prayerbook of Georg II of Waldburg - Umfang / Format

- 122 Seiten / 17,5 × 13,2 cm

- Herkunft

- Deutschland

- Datum

- 1476

- Stil

- Sprache

- Schrift

- Gotische Textualis

- Buchschmuck

- 46 reich verzierte und teils vergoldete und versilberte Miniaturen, sieben historisierte Initialen, unzählige Zierinitialen

- Inhalt

- Deutschsprachiges Gebetbuch

- Auftraggeber

- Georg II. von Waldburg und seine Frau Anna

Waldburg-Gebetbuch

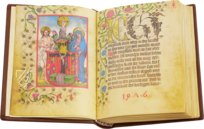

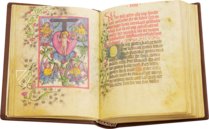

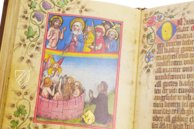

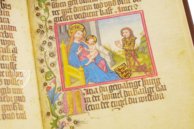

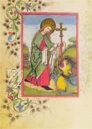

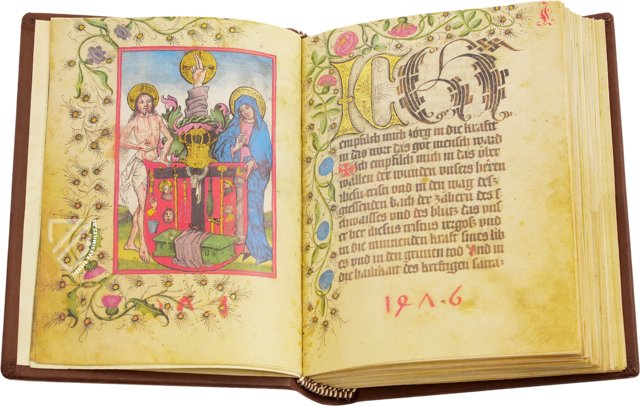

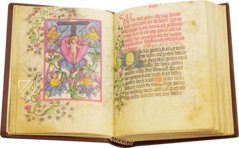

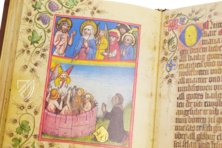

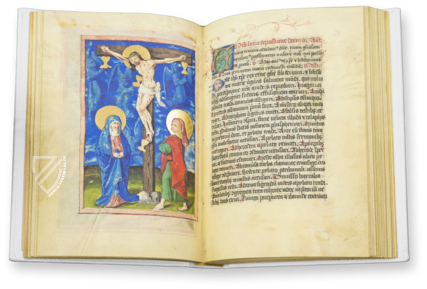

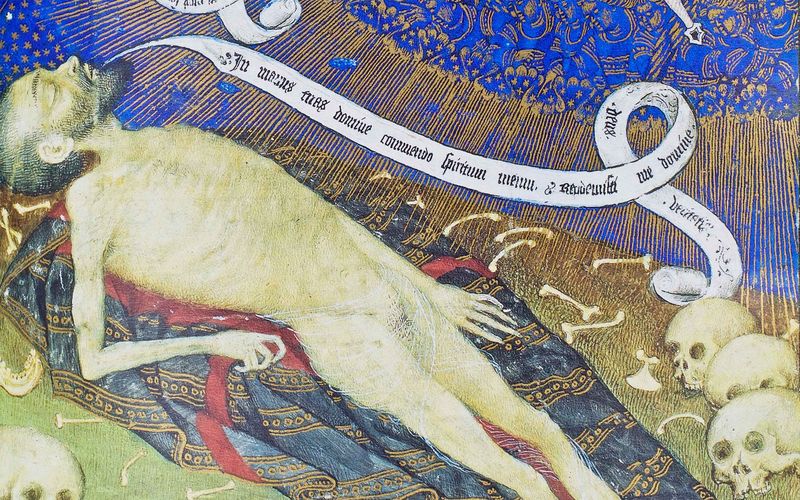

Das Wappen Christi

Flankiert von Jesus mit den Wundmalen der Kreuzigung und der Jungfrau Maria präsentiert das Wappen die Arma Christi, die Leideswerkzeuge der Passion, als heraldische Elemente. Die "Waffen", mit denen Christus den Tod überwand, umfassen hier das Wahre Kreuz, die Dornenkrone, die Säule, den Hahn, die Peitsche, das Rohr, die Heilige Lanze, den Heiligen Schwamm, die Würfel, den Schleier der Veronika, das Schwert des Petrus, den Hammer und die Nägel, das Grabtuch und das Grab, das Gefäß mit Myrrhe, die Köpfe verschiedener Passionsfiguren und die Hand des Pontius Pilatus.

Gebetbuch von Georg II. von Waldburg

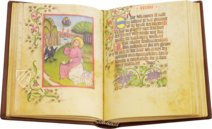

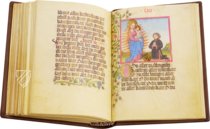

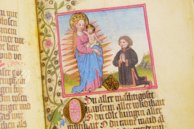

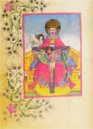

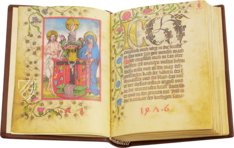

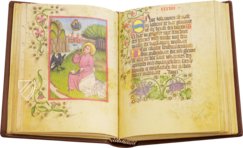

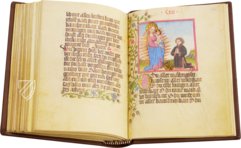

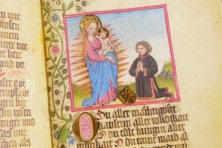

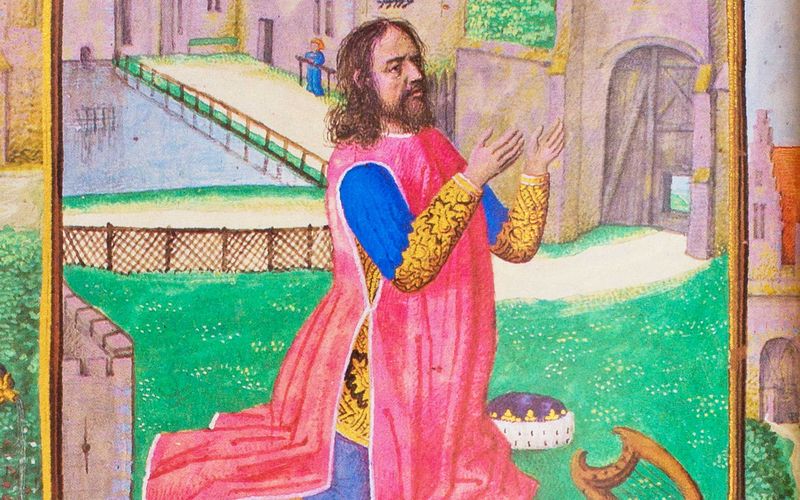

Der Auftraggeber bei der Fürbitte

Georg II. von Waldburg erscheint mehrmals in der Handschrift und ist an seinem Wappen zu erkennen - drei schwarze Löwen auf einem goldenen Feld. Er ist fast immer kniend im Gebet und mit kahlgeschorenem braunem Haar dargestellt, manchmal ist er modisch als Höfling in Schwarz mit roten Schuhen gekleidet, manchmal in einer goldenen Rüstung mit einem roten Schwert an der Hüfte. Die dargestellte Miniatur unterstreicht die Rolle der Jungfrau Maria in der katholischen Theologie als Fürsprecherin für diejenigen, die zu ihr beten.

Obwohl er sich auf freiem Feld befindet, hat Georg in weiser Voraussicht seine eigene Kniebank mitgebracht, als ob er in der Kirche vor einem Altar beten würde. Die Jungfrau Maria blickt auf ihren Sohn, der seinerseits auf einer Wolke vor Gottvater kniet, der als gekrönter König mit Zepter und globus cruciger erscheint. Eine weiße Taube, die den Heiligen Geist repräsentiert, sitzt neben dem Ohr Gottes, als würde sie ihm Ratschläge erteilen, und vor dem blauen Hintergrund des Himmels, der durch einen Regenbogen von der Erde getrennt ist, sind grisaillefarbene Engel zu sehen.

#1 Waldburg-Gebetbuch

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Omnia Arte

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- TGB Limited Editions

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- Universitaire Bibliotheken Leiden

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG