Mondsee-Wiener Liederhandschrift

(unter 1.000€)

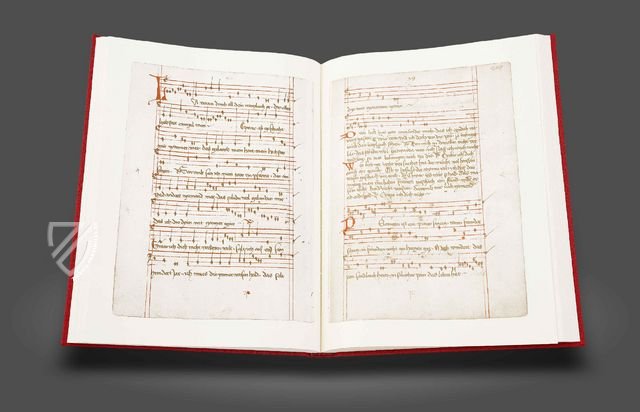

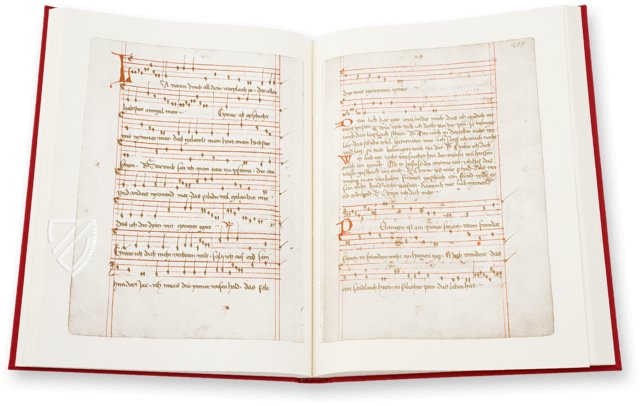

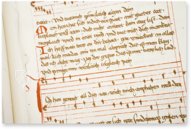

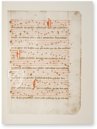

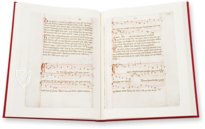

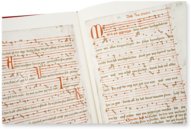

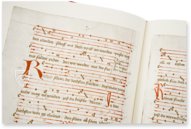

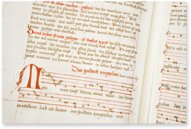

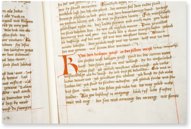

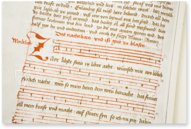

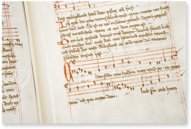

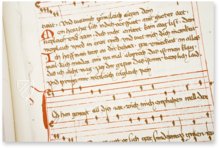

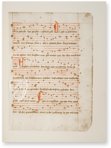

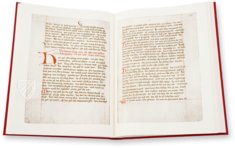

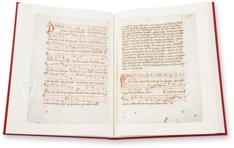

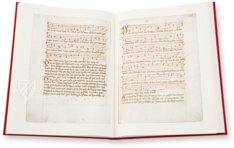

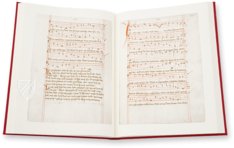

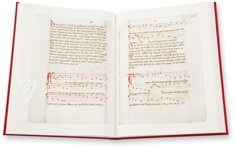

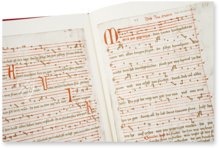

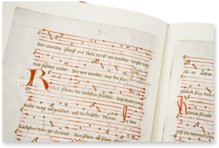

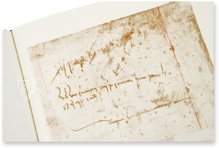

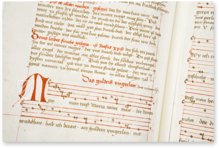

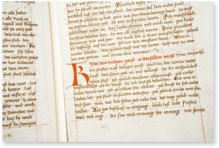

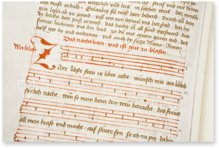

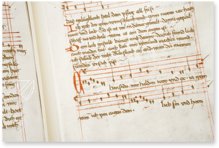

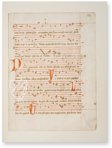

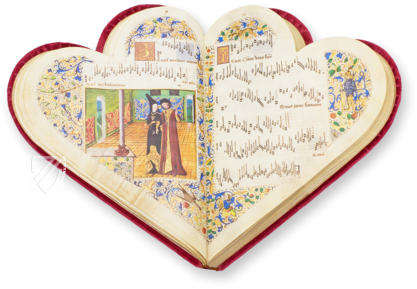

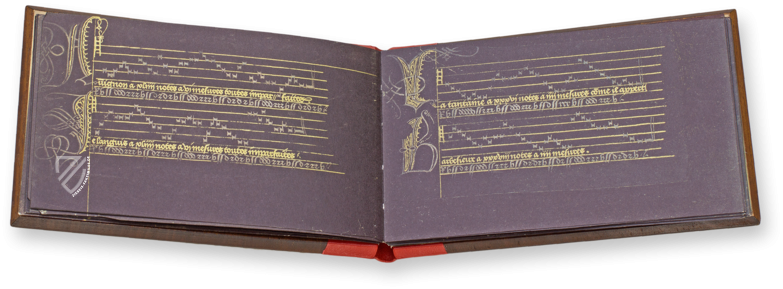

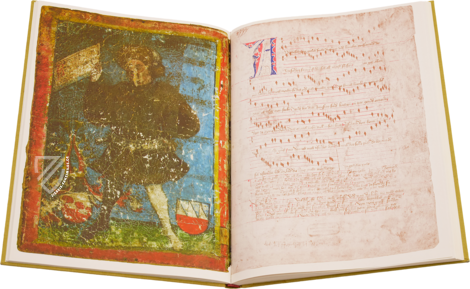

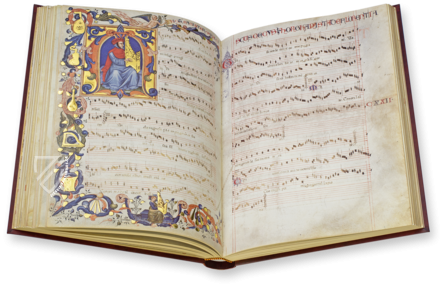

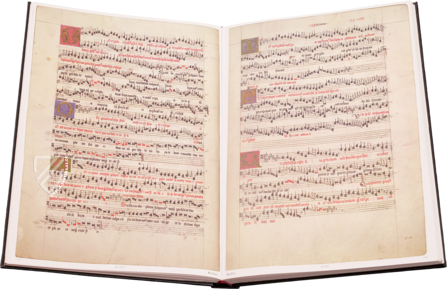

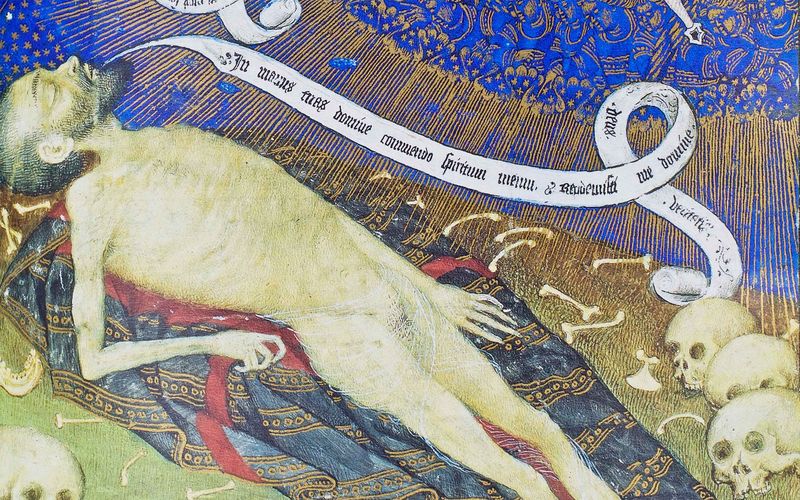

Der „Mönch von Salzburg“ als Person bleibt eigentümlich ungreifbar, nicht einmal auf seinen Namen konnte sich die Forschung bisher verständigen, geschweige denn auf das Kloster, aus dem er stammte. Einzig, dass er in der Umgebung des kunstsinnigen Salzburger Erzbischofs Pilgrim II. von Puchheim (1365–96) lebte und wirkte, ist sicher. Solche biographische Unklarheit ist umso verwunderlicher, als der Mönch von Salzburg mit insgesamt 100 Handschriften der Lyriker des Mittelalters mit der größten Überlieferungsbreite überhaupt ist. Die wichtigste dieser Handschriften ist die Mondsee-Wiener-Liederhandschrift. In ihr finden sich 47 geistliche und weltliche Lieder, die ausdrücklich vom Mönch von Salzburg stammen (weitere Lieder sind anonym oder stammen von Heinrich von Mügeln und Peters von Arberg). 83 Singweisen sind in gotischer Choralnotation festgehalten – nicht zuletzt dadurch ist die Handschrift auch von großer musikhistorischer Bedeutung.

Mondsee-Wiener Liederhandschrift

Die sogenannte Mondsee-Wiener Musikhandschrift ist eines der bedeutendsten Zeugnisse der mittelalterlichen Liedkunst. Sie enthält 31 geistliche und 57 weltliche Lieder sowie 12 Meistergesänge, die nach 1452 hinzugefügt wurden. Es ist eine Quelle von höchstem Wert für die Musikwissenschaft. Nicht weniger als 47 der 100 Werke werden ausdrücklich Hermann von Salzburg zugeschrieben, weitere Texte stammen von Heinrich von Mügeln und Peters von Ardberg.

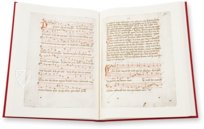

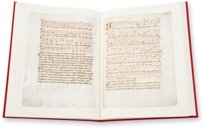

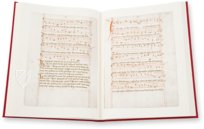

Eine kostbare Musikhandschrift

Dieses Liederbuch ist nicht nur als musikwissenschaftliche Quelle für die Liedweisen zu den Gedichten des Hermann von Salzburg von höchstem Wert, sondern auch der einzige Codex mit 3 Konkordanzen zu den vier in der Kolmarer Liederhandschrift überlieferten "Tönen" des Heinrich von Mügeln, sondern auch **die Primärquelle für die verschiedenen Formen der säkular-volkssprachlichen Polyphonie im deutschen Sprachraum um 1400. Von den 83 Kompositionen mit gotischer Notation, bestehend aus 4 oder 5 roten Linien und der durchweg willkürlichen Verwendung von Notenformen und Zeichen zur Unterscheidung von Strophenenden, sind 27 geistliche, 54 weltliche und 2 Meistergesänge.

Wer waren die Meistersinger?

Ein Meistersinger war mehr als ein einfacher Spielmann; er war Mitglied einer Zunft, die wie jede andere auch Regeln und Vorschriften hatte und gemeinhin aus der aufstrebenden städtischen Mittelschicht in Deutschland zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert kam. Die Tabulatur oder das Gesetzbuch der Zunft behandelte drei Themen: die Arten von Gedichten und Teilen eines Meistersangs, zulässige Reime und zu vermeidende Fehler wie etwa Mängel in Vortrag, Melodie, Struktur, Reim, Wortwahl und Metrum. Die Zünfte betrachteten die Dichtung also eher als ein praktisches Handwerk, das es zu kultivieren galt, denn als eine künstlerische Form des persönlichen Ausdrucks. Die Mitglieder der Zünfte trafen sich in der Regel sonntags in der örtlichen Kirche, nutzten aber manchmal auch das Rathaus als Versammlungsort.

Dreimal im Jahr, zu Ostern, Pfingsten und Weihnachten, fanden Dichterfeste und Gesangswettbewerbe statt. Die Meistersinger trugen oft farbenprächtige Kostüme, die zum Teil recht üppig ausfallen konnten. Richter, in der Regel vier, vergaben Preise, sprachen Lob aus, kritisierten Fehler und bestraften sogar diejenigen, die schlecht gesungen hatten. Zum Sieger wurde gekürt, wer die wenigsten Fehler hatte. Zu den Preisen gehörten Blumenkränze, Geld und, im Falle Nürnbergs, Kronen - die Stadt war ein Zentrum für Gesangs- und Gedichtwettbewerbe. Die gesamte Tradition war ein Spiegelbild der Werte der einfacheren Bevölkerung der deutschen Lande und ihres bürgerlichen Geschmacks im Gegensatz zur "hohen Kunst", die von Adel und Klerus bevorzugt wurde. Sie spielte im Spätmittelalter eine besonders große Rolle im städtischen Leben und hielt sich in Süddeutschland bis ins 19. Jahrhundert, wo die letzte Schule in Memmingen 1875 geschlossen wurde.

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Mondsee-Vienna Music Manuscript

- Umfang / Format

- 238 Seiten / 27,8 × 21,0 cm

- Datum

- Erste Hälfte des 15. Jahrhunderts

- Stil

- Genre

#1 Die Mondsee-Wiener Liederhandschrift

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

(unter 1.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- Art Market

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Johnson Reprint Corporation

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Omnia Arte

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- TGB Limited Editions

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- Universitaire Bibliotheken Leiden

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG