Dioskurides Neapolitanus

(3.000€ - 7.000€)

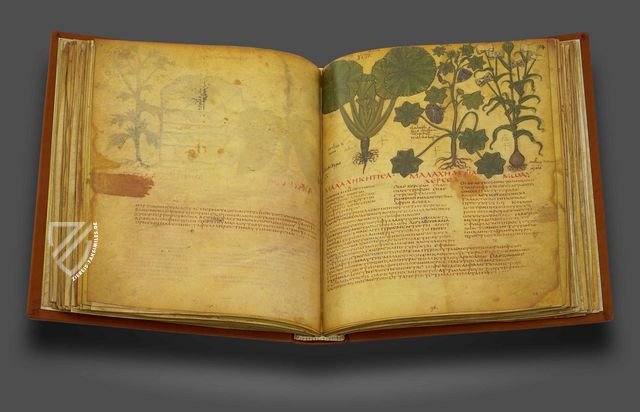

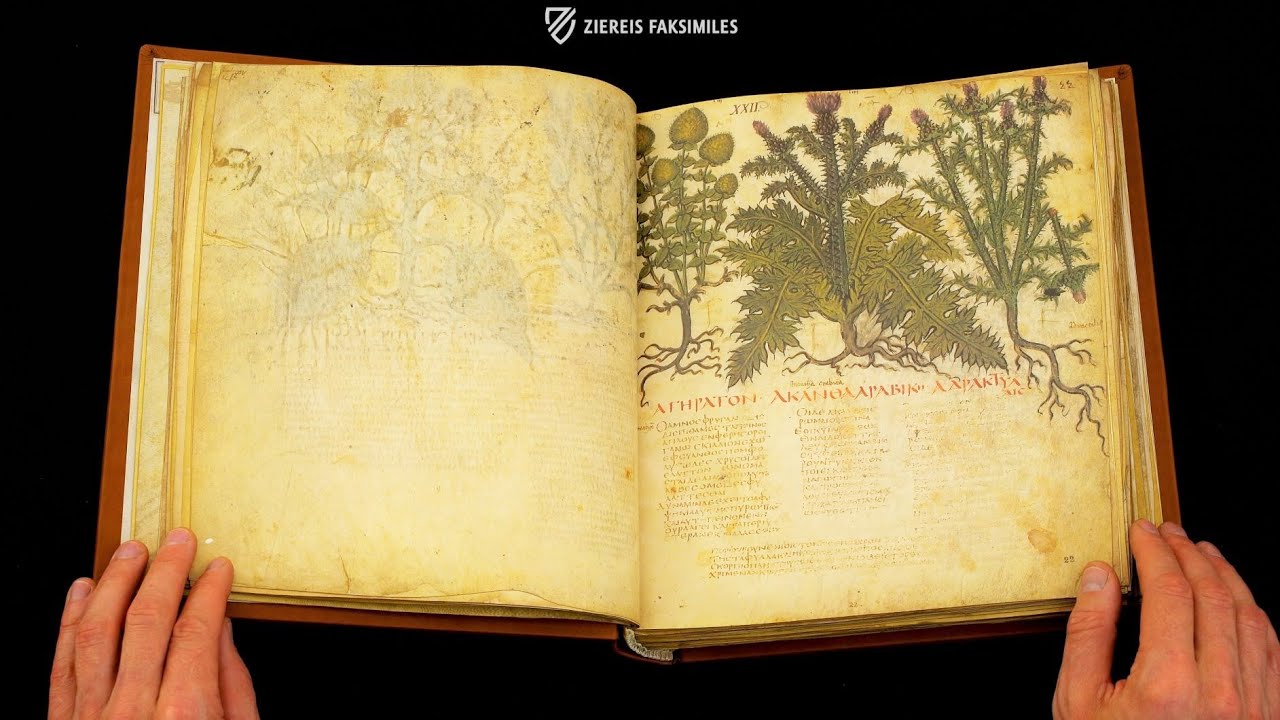

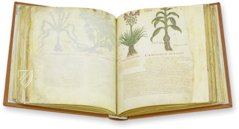

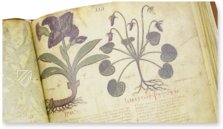

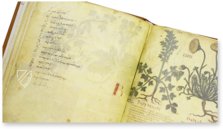

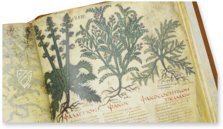

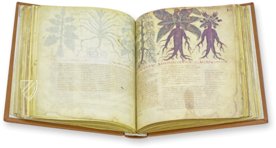

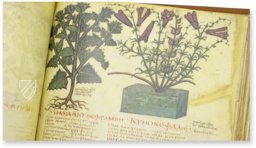

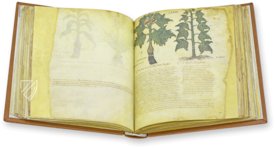

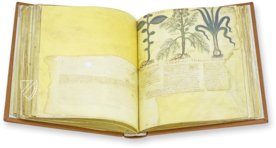

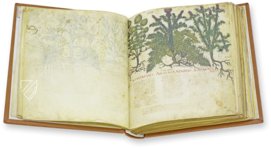

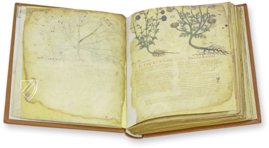

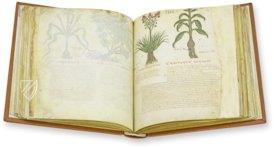

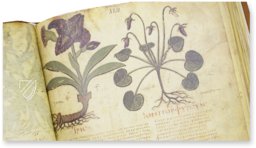

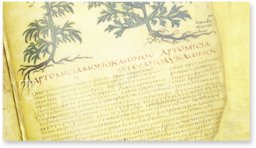

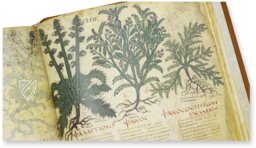

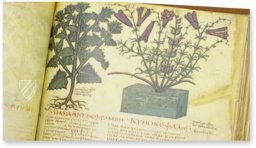

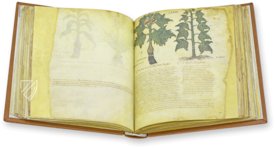

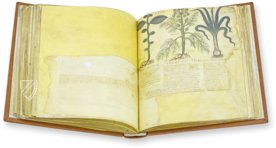

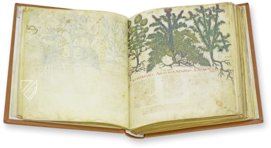

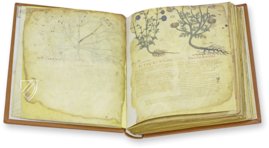

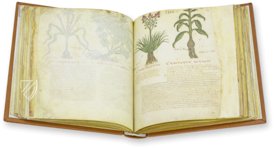

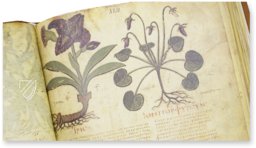

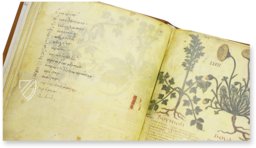

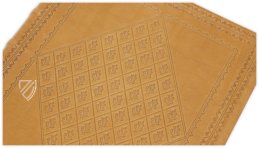

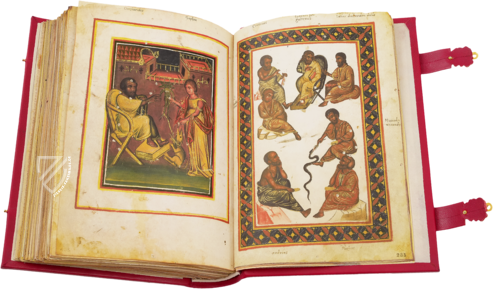

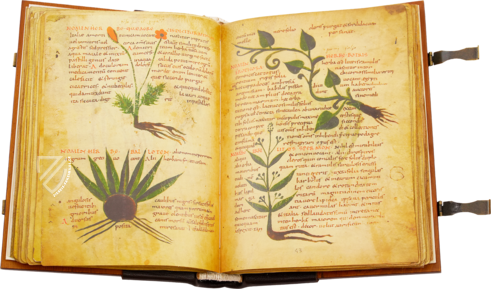

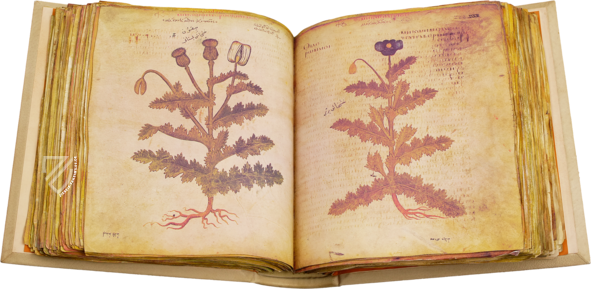

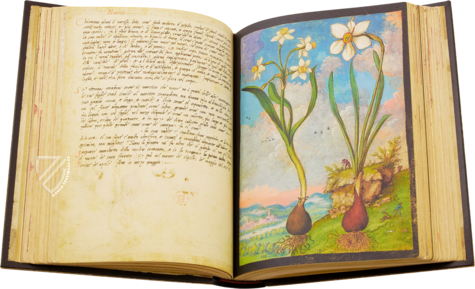

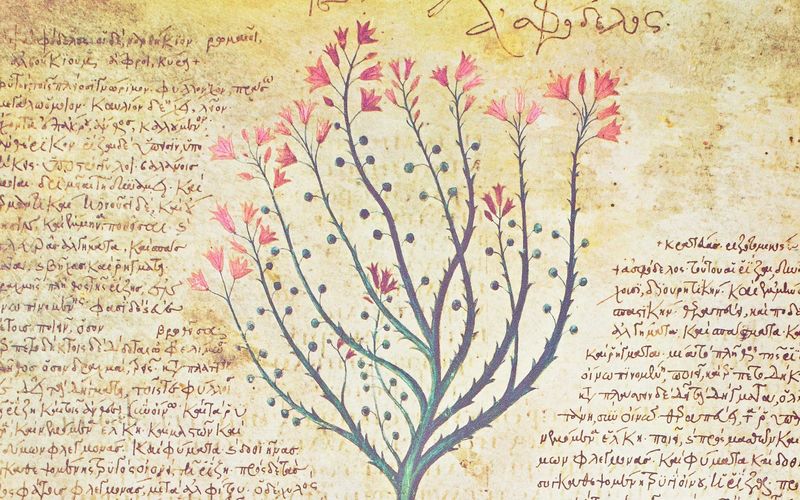

Die „Materia medica“ des griechischen Arztes Dioskurides Pedanios aus dem 1. Jh. n. Chr. war über Jahrhunderte das gültige pharmakologische Standardwerk für Ärzte und Botaniker – davon zeugen die Übersetzungen ins Lateinische, Arabische, Syrische und Hebräische. Ihre Fassung im Codex Neapolitanus erfreute sich über die Jahrhunderte einer ähnlichen Beliebtheit, die die vielen späteren Beifügungen bezeugen, die der Codex erfahren hat. Entstanden ist er bereits zu Beginn des 7. Jahrhunderts, wobei sowohl Byzanz als auch Süditalien als Entstehungsort in Frage kommen. Bestechend sind die 403 Miniaturen der verschiedensten Pflanzen, deren Namen eine spätere Hand mit roter Tinte hinzugefügt hat. Durch seine präzisen Angaben war der Codex ein wertvolles Nachschlagewerk für Botaniker, Ärzte und Pharmakologen. Dieser Charakter wird durch die alphabetische Anordnung unterstrichen, die die frühere Anordnung nach therapeutischen Wirkungen der Pflanzen ablöste.

Das berühmteste pharmakologische Standardwerk der Geschichte

Der Codex Neapolitanus ist einer der ältesten Überlieferungsträger des bedeutendsten pharmakologischen Werkes der Antike, der Materia medica des griechischen Arztes Dioskurides Pedanios aus dem 1. Jh. n. Chr. Die hervorragende Stellung dieser Handschrift ist nicht zuletzt auf die zahlreichen Pflanzenbilder zurückzuführen, die die genauen botanischen Beschreibungen detailgetreu veranschaulichen.

Von der großen Bedeutung des Dioskurides als grundlegende Autorität auf seinem Gebiet zeugt die jahrhundertelange Benützung seines Werkes. Im 6. Jh. wurde es ins Lateinische übersetzt, und seit dem 9. Jh. gab es Übersetzungen und Bearbeitungen auch in arabischer, syrischer und hebräischer Sprache. So blieb die Materia medica bis in die Neuzeit d a s pharmakologische Standardwerk, welches nicht nur von Ärzten und Botanikern, sondern auch von an der Pflanzenkunde interessierten Laien gern gelesen wurde.

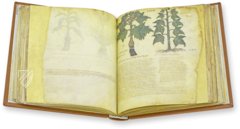

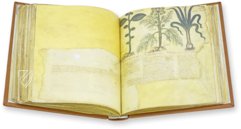

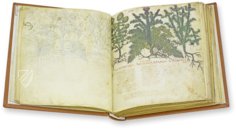

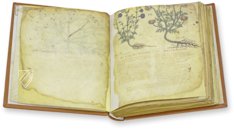

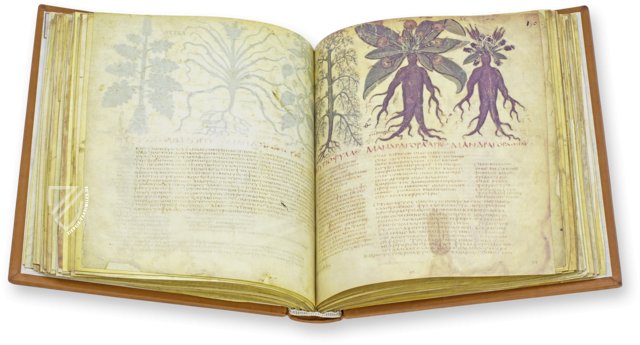

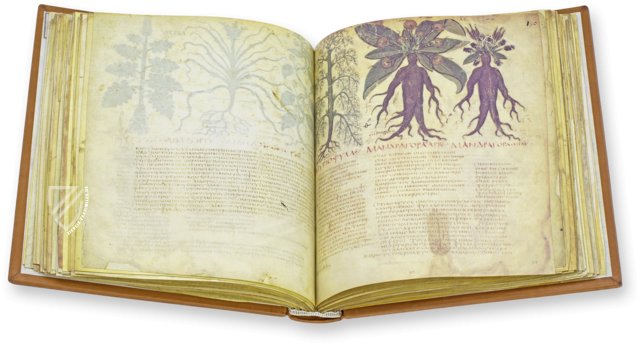

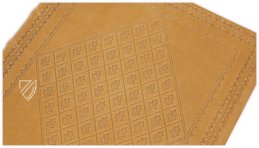

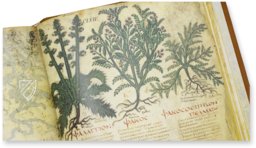

Der neapolitanische Codex entstand zu Beginn des 7. Jh.s , wobei es allerdings nach dem bisherigen Stand der Forschung ungewiss ist, ob in Byzanz oder Italien. G. Cavallo ist der Ansicht, dass die Miniaturen der Handschrift jedenfalls ein Produkt des griechischen Kulturschaffens in Italien sind. Diese insgesamt 403 Miniaturen mit Darstellungen von Pflanzen vermitteln uns als einzigartige Zeugen die hohe Virtuosität der Buchmalerei jener Zeit.

Die Miniaturen

Die Pflanzenbilder des Codex Neapolitanus sind, wie man annimmt, nicht originale Erzeugnisse der frühbyzantinischen Buchmalerei, sondern Kopien älterer Vorlagen, die wohl mittelbar auf das Kräuterbuch des Krateuas – eine Quelle des Dioskurides – zurückgehen und somit Zeugen der alexandrinischen oder pergamenischen Lehrbuchillustration des 2.–1. vorchristlichen Jh.s sind.

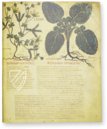

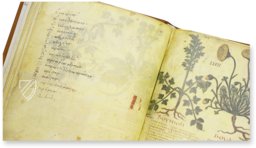

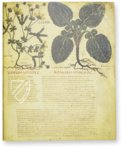

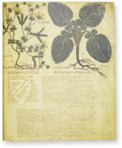

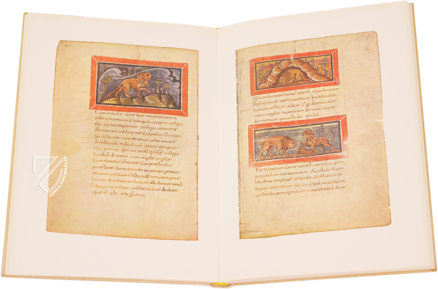

In didaktisch anschaulicher Weise finden sich in der oberen Hälfte jeder Rectoseite jeweils eine bis drei Pflanzendarstellungen, die vom darunterstehenden Text beschrieben werden. Die Versoseiten hingegen sind zumeist leer oder enthalten nur ergänzende Texte, wodurch eine gegenseitige Beeinträchtigung der Bildkompositionen durch das Durchschlagen der Farben vermieden wurde.

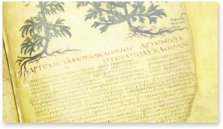

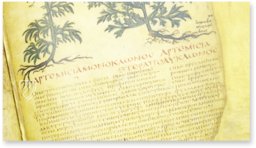

Die Schriftart ist die sog. Bibelmajuskel, die eine quadratische Buchstabenform aufweist und sich durch gute Lesbarkeit auszeichnet. Auch durch die Gliederung des Textes in zwei Spalten wird die Lesbarkeit unterstützt. Unter den Pflanzenbildern sind von späterer Hand die Pflanzennamen mit roter Tinte hinzugeschrieben worden, wodurch die Übersichtlichkeit gewahrt wurde. Spätere Beifügungen überall in der Handschrift zeugen von der hohen Wertschätzung des Neapolitaner Codex, der durch Jahrhunderte hindurch häufig benutzt wurde. Auch heute noch wird Dioskurides im Zusammenhang mit bestimmten Pflanzen und Medikamenten genannt.

Ein Nachschlagewerk für Ärzte

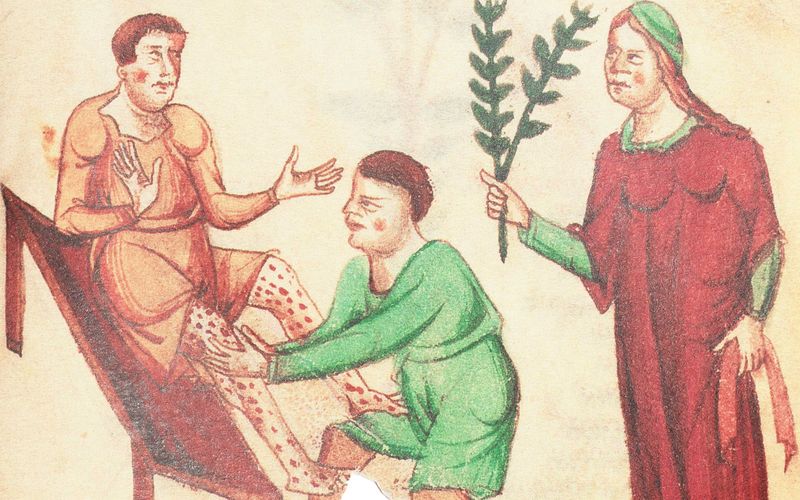

Dioskurides widmet jeder einzelnen Pflanze ein Kapitel. Auf ihren Namen und ihre Synonyma folgt die Beschreibung ihrer Eigenschaften, die Angabe der Heimat sowie Wirkung, Zubereitung, Anwendung und Dosierung. Das Werk, dessen Bedeutung sowohl auf dem botanischen wie auch auf dem pharmakologischen Gebiet beruht, war von Dioskurides in erster Linie als Arzneimittellehre zum Gebrauch für Ärzte konzipiert.

Eine charakteristische Besonderheit des Codex Neapolitanus stellt die lexikalische Umstellung des Stoffes in alphabetischer Ordnung dar. Damit war die ursprüngliche systematische Anordnung nach den therapeutischen Eigenschaften der Pflanzen aufgehoben worden, wodurch allerdings eine bessere Auffindbarkeit gewährleistet war.

Die Geschichte der Handschrift

Über die Geschichte der Handschrift selbst wissen wir sehr wenig. Bis zu Beginn des 18. Jh.s befand sie sich im neapolitanischen Augustinerkloster S. Giovanni a Carbonara. 1718 wurde sie von den Habsburgern an die Wiener Hofbibliothek gebracht, und im Anschluss an die Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg kehrte sie 1919 nach Neapel, allerdings in die Bibliotèca Nazionale, zurück. Dort gehört sie zu den wertvollsten Kostbarkeiten der an Schätzen reichen Bibliothek.

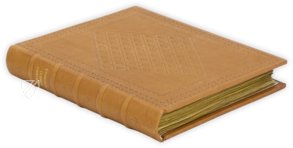

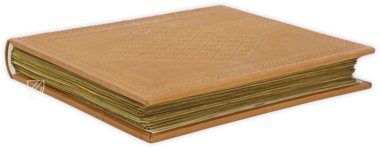

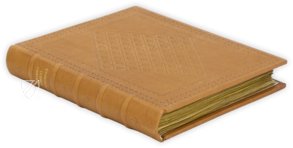

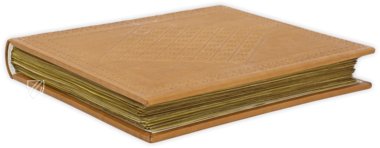

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Dioskurides von Neapel

Dioscorides Neapolitanus - Umfang / Format

- 344 Seiten / 29,5 × 25,0 cm

- Herkunft

- Italien

- Datum

- Anfang des 7. Jahrhunderts

- Epoche

- Stil

- Sprache

- Schrift

- Biblische griechische Majuskelschrift

- Buchschmuck

- 403 Miniaturen

- Inhalt

- Das bedeutendste pharmakologische Werk der griechisch-römischen Zeit

- Vorbesitzer

- Augustinerkloster San Giovanni a Carbonara in Neapel

Familie Habsburg

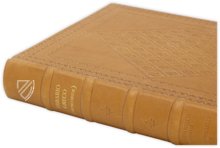

#1 Dioskurides Neapolitanus

Details zur Faksimile-Edition:

Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch

(3.000€ - 7.000€)

#2 Dioscurides Neapolitanus

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Italienisch

(3.000€ - 7.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG