Heidelberger Sachsenspiegel

(1.000€ - 3.000€)

Der Sachsenspiegel ist das bedeutendste deutsche Rechtsbuch: Zunächst weil Eike von Repgow (ca. 1180–ca. 1233) der erste war, der die in den Jahrhunderten zuvor nur mündlich überlieferten Rechtsvorschriften und Gewohnheiten in der Sprache seiner Heimat festhielt und damit das erste Prosawerk in deutscher Sprache erschuf. Außerdem sollte der Leser in diesem Werk wie in einem Spiegel Recht und Unrecht erkennen. Ein erster Teil beschreibt das Landrecht, ehe im zweiten Teil zum Lehnsrecht Fragen zwischen Lehnsherren und Vasallen geregelt werden. Die Heidelberger Handschrift des Sachsenspiegels, die eine von nur wenigen erhaltenen ist, zeichnet sich durch eine einmalige Gesamtkomposition von Bild und Text aus. Sie wurde im Dreißigjährigen Krieg geraubt und erst 1816 nach Heidelberg zurückgebracht. Damit lässt sich an dieser Handschrift der Übergang vom Gewohnheitsrecht zum Feudalrecht eingehend studieren.

Reicher Bilderbogen mittelalterlichen Alltagslebens

„Spegel der Sassen“: Das bedeutendste deutsche Rechtsbuch

Kein anderes Buch hat die deutsche Rechtsgeschichte so geprägt wie der Sachsenspiegel. Nach Jahrhunderten ausschließlich mündlicher Tradierung stellt er die erste schriftliche Aufzeichnung des im Alltag und vor Gericht erprobten Gewohnheitsrechts eines bestimmten Anwendungsgebietes (in diesem Fall Sachsens) dar.

Eike von Repgow legte sein Werk zwischen 1220 und 1235 in der Sprache seiner niederdeutschen Heimat vor und schuf damit nicht nur das bedeutendste und in seiner nachhaltigen Wirkung unerreicht gebliebene deutsche Rechtsbuch, sondern auch das erste Prosawerk in deutscher Sprache.

Den Titel „Spiegel“ wählte der Autor in Anlehnung an die mittelalterliche Speculum-Literatur. Wie in einem Spiegel war in diesen Lehrbüchern die christliche Weltordnung zu erkennen – in gleicher Weise sollten die Sachsen in Eikes „Spegel“ Recht und Unrecht erkennen können.

Der Inhalt des Sachsenspiegels

Am Anfang des Werkes steht ein Prolog, in dem der Autor den göttlichen Ursprung des Rechts beschwört und alle Menschen auffordert, sich durch nichts vom Recht abbringen zu lassen.

In dem darauf folgenden Landrecht sind alle Fragen des Dorf- und Nachbarrechts, des Familien- und Erbrechts, des Verfassungsrechts, des Straf- und Gerichtsverfassungsrechts sowie des Verfahrensrechts geregelt.

Der zweite Hauptteil fasst die Normen des Lehnrechts zusammen, welches das Verhältnis zwischen den Lehnsherren und ihren Vasallen zum Inhalt hat. Damit gibt der Sachsenspiegel verbindliche Richtlinien für alle im Zusammenleben der Menschen in den unterschiedlichen sozialen Gruppen relevanten Rechtsfragen vor.

Die früheste Sachsenspiegel-Handschrift

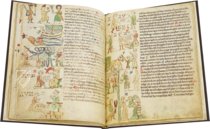

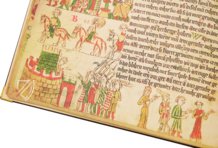

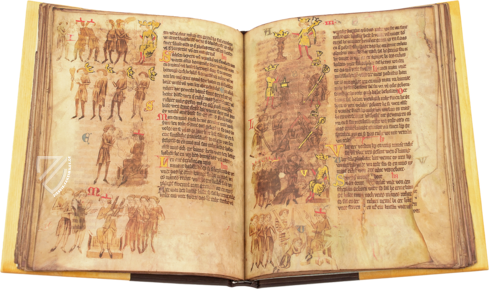

Die Heidelberger Handschrift ist nicht datiert, lässt sich aber anhand der Textform, des Schriftbildes und insbesondere der Wappen auf das nordöstliche Harzgebiet und auf die Zeit zwischen 1295 und 1304 eingrenzen. Ursprünglich dürfte die Handschrift 92 Blätter umfasst haben, von denen jetzt nur noch ein Drittel erhalten ist. Es fehlen das ganze erste Buch des Landrechts, Teile des zweiten und dritten Buches sowie Teile des Lehnrechts. Möglicherweise wurden diese Seiten entfernt, weil sie beschädigt waren, darauf könnte der Zustand von fol. 19v und 20v hinweisen. Der Erhaltungszustand der Text- und Bildpartien ist unterschiedlich. Schäden wie Verschmutzungen, Abreibungen und Fingerspuren deuten darauf hin, dass der Heidelberger Sachsenspiegel sehr stark in Verwendung stand.

Der Text: nahe an der Urfassung des Eike von Repgow

Durch seine Nähe zum Urtext des Eike von Repgow kommt dem Heidelberger Sachsenspiegel eine besondere Bedeutung zu. Durch seine Entstehung an der Wende zum 14. Jh. hat er eine enge zeitliche, aber auch räumliche Bindung an die verlorene Urhandschrift, deren Entstehung nur wenige Jahrzehnte vorher ebenfalls im Harzgebiet vermutet wird. Möglicherweise sind die Art und Weise der Illustrationen direkt über ein Zwischenglied aus der Urschrift übernommen worden.

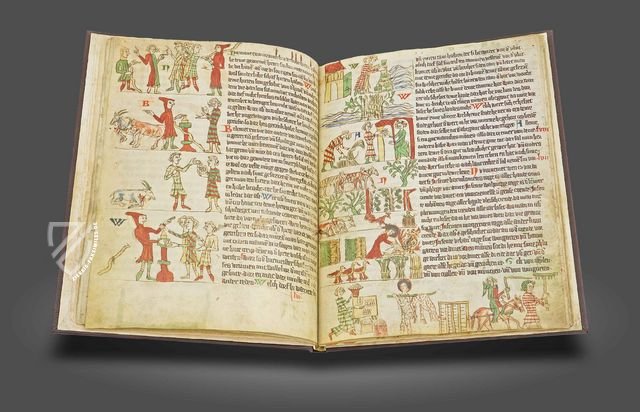

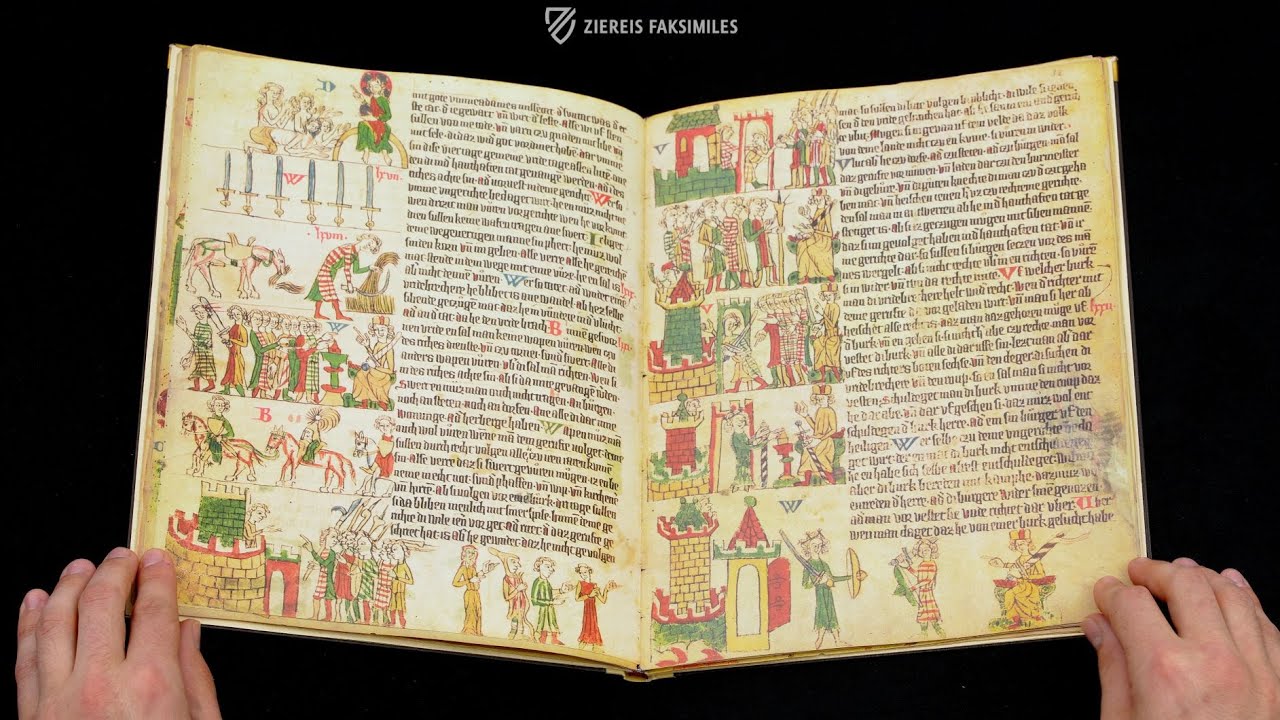

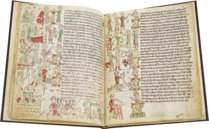

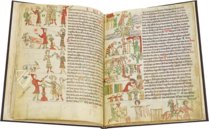

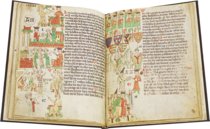

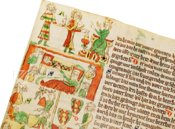

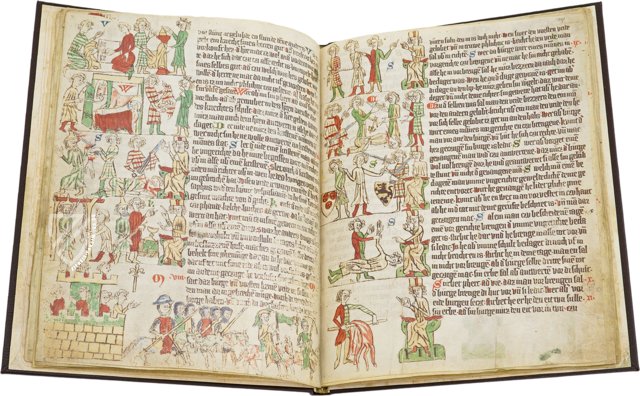

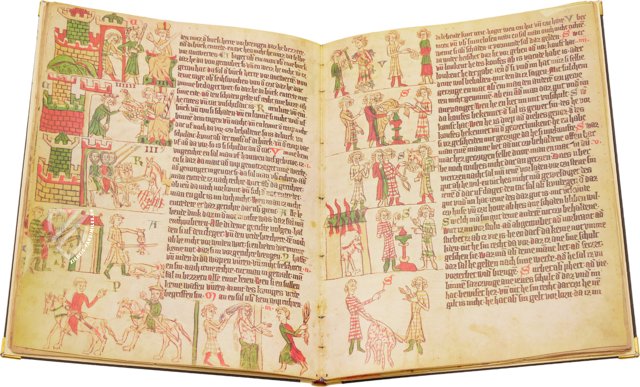

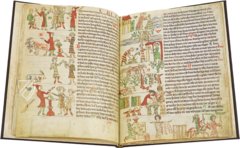

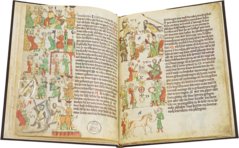

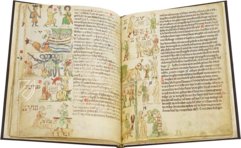

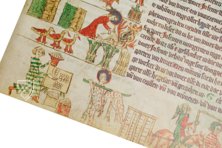

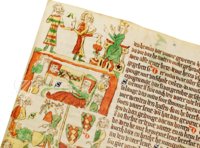

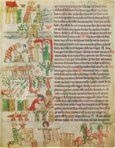

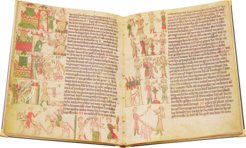

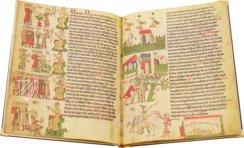

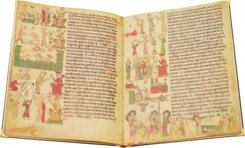

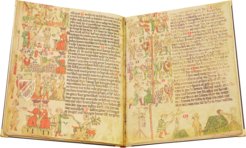

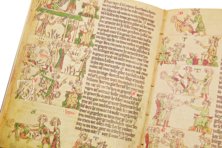

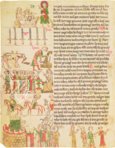

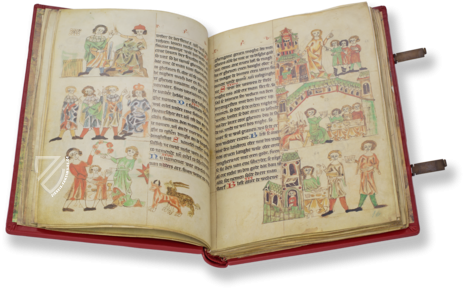

Text und Bild – eine einmalige Gesamtkomposition

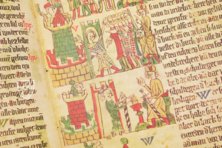

Die Heidelberger Handschrift zeichnet sich durch eine weitgehende Übereinstimmung von Text und Bild aus. Das lässt auch Rückschlüsse auf den Illustrator zu, der vor allem die Fähigkeit besessen hat, die Kernaussage des Rechtstextes zu erfassen und ihn – auch in eigenem Sinne – durch Herausstellen bestimmter bildlicher Aspekte zu interpretieren.

In den parallel zum Text verlaufenden Bildzeilen wird das geschriebene Recht in eine Bildfolge „übersetzt“ – die Bildszene wird aus dem Text heraus entwickelt. Durch die Komplexität des Textes müssen so zum Teil auch unterschiedliche Zeitebenen dargestellt werden.

Der Darstellung des Rechtsinhalts dienen Personen und ihre Kleidung, Handgebärden und Körperhaltung, Symbole und Gegenstände des täglichen Lebens, wobei die Figuren sehr lebendig in ihrem Ausdruck wirken. Der unbekannte Illustrator bedient sich nicht nur traditioneller Symbole und Gesten, sondern erfindet auch neue Formen.

Hauptausdrucksmöglichkeit rechtlicher Vorgänge sind dabei für ihn vor allem die Gebärden der Hände, die deshalb auch überdimensional groß gezeichnet sind. Sie sind in den späteren Handschriften nicht mehr so stark betont. Ebenfalls auffallend ist in der Heidelberger Handschrift die häufige Darstellung der Mehrarmigkeit, die insbesondere im Lehnrecht Verwendung findet und notwendig ist, um die teilweise komplizierten Vorgänge darstellen zu können.

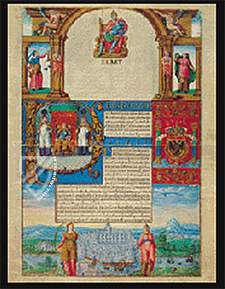

Die Fugger, die Palatina und Rom

Über den Weg der Handschrift seit ihrer Entstehungszeit bis in die zweite Hälfte des 16. Jh.s hinein ist nichts bekannt. Sie erscheint erstmals in Heidelberger Verzeichnissen gegen Ende des 16. Jh.s. In Heidelberg existierte zu dieser Zeit wegen der 1386 gegründeten Universität und auch durch die Bücherleidenschaft des kurfürstlichen Hofes bedingt eine Büchersammlung, die als „Bibliotheca Palatina“ internationalen Ruf erlangte.

Maßgebenden Anteil an ihrer glanzvollen Entwicklung hatte der Augsburger Patrizier Ulrich Fugger, ein Spross der bekannten Handels- und Bankiersfamilie. Wegen seines Übertrittes zum evangelischen Glauben und seiner beträchtlichen Schulden, die nicht zuletzt auf seine großzügigen Bücherkäufe zurückzuführen waren, und aufgrund seines mangelnden merkantilen Interesses war er mit seiner Familie völlig zerstritten. Er fand beim Kurfürsten Friedrich III. von der Pfalz in Heidelberg Zuflucht. 1567 wurde seine Biblio-thek von Augsburg nach Heidelberg gebracht und bei seinem Tode 1584 auf Grund seines Testaments endgültig Bestandteil der Bibliotheca Palatina. In einem 1571 in Heidelberg angelegten Verzeichnis der Fuggerbibliothek heißt es: „Ein altt uff Perment geschrieben buchlin von Lehenrechten und andern, mit altfranckischen figuren.“

In den Wirren des Krieges

Während des 30jährigen Krieges eroberte Johann t’Serclaes von Tilly 1622 Heidelberg und die Bibliotheca Palatina wurde – und mit ihr auch unser Codex – vom Bayernherzog Maximilian dem Papst Gregor XV. zum Geschenk gemacht und 1623 durch den römischen Legaten Leo Allacci nach Rom gebracht. Wahrscheinlich war der Sachsenspiegel bis dahin durch einen einfachen Holzdeckeleinband geschützt, der zur Gewichtsverminderung entfernt und später durch einen flexiblen Pergament-einband ersetzt wurde. In Rom blieb er Bestandteil der vatikanischen Biblio-thek, bis der Papst ihn im Jahre 1816 mit anderen deutschsprachigen Handschriften aus dem Bestand der Palatina Heidelberg zurückgab. Der Codex wird seitdem im Tresor der Universitätsbibliothek Heidelberg verwahrt.

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Heidelberg Mirror of Saxony

- Umfang / Format

- 60 Seiten / 30,0 × 23,5 cm

- Herkunft

- Deutschland

- Datum

- Anfang des 14. Jahrhunderts

- Stil

- Sprache

- Buchschmuck

- 337 Miniaturen mit den dazugehörigen Texten

- Inhalt

- Gewohnheitsrecht und Feudalrecht im mittelalterlichen Deutschland

- Vorbesitzer

- Ulrich Fugger (1474–1584)

Pabst Gregor XV. (1554–1623)

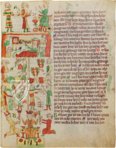

Heidelberger Sachsenspiegel

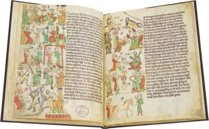

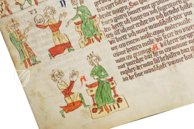

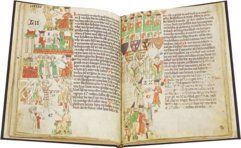

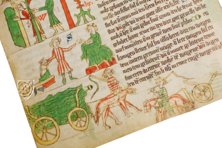

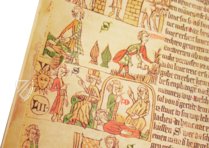

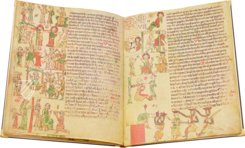

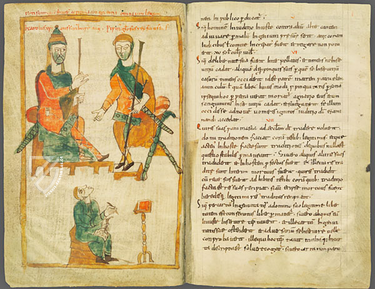

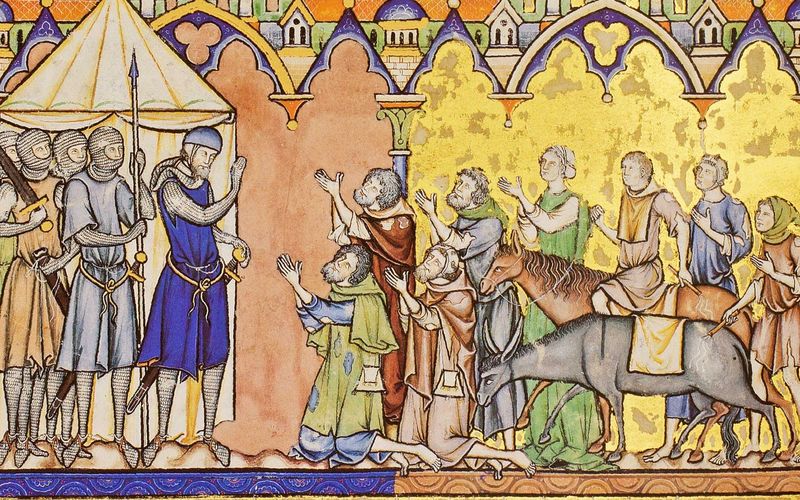

Feudalrecht - Bannerlehen

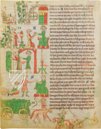

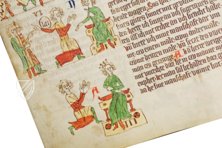

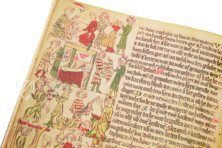

Ganz unten ist ein thronender König zu sehen, der gerade zweien seiner Vasallen, einem Bischof links und einem Weltlichen rechts, ein Bannerlehen überträgt. Wenn kirchliche Würdenträger diese Lehen erhielten, wurde ein Zepter als Symbol verwendet, während weltlichen Vasallen ein tatsächliches Banner überreicht wurde, das ihre militärische Verantwortung versinnbildlichen sollte. Diese Lehen durften nicht geteilt werden und waren oft wichtiger ein Schritt auf dem Weg zur Erhebung unter die Fürsten des Reiches. Die oberen Szenen zeigen die Rückgabe eines Lehens (rechts) und seinen rechtswidrigen Widerruf (links).

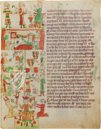

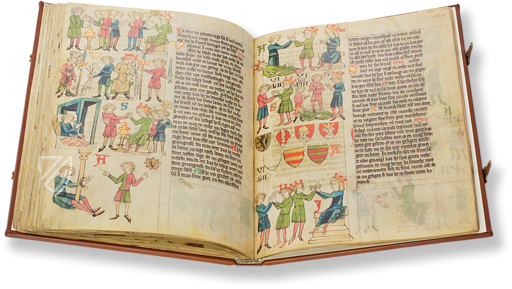

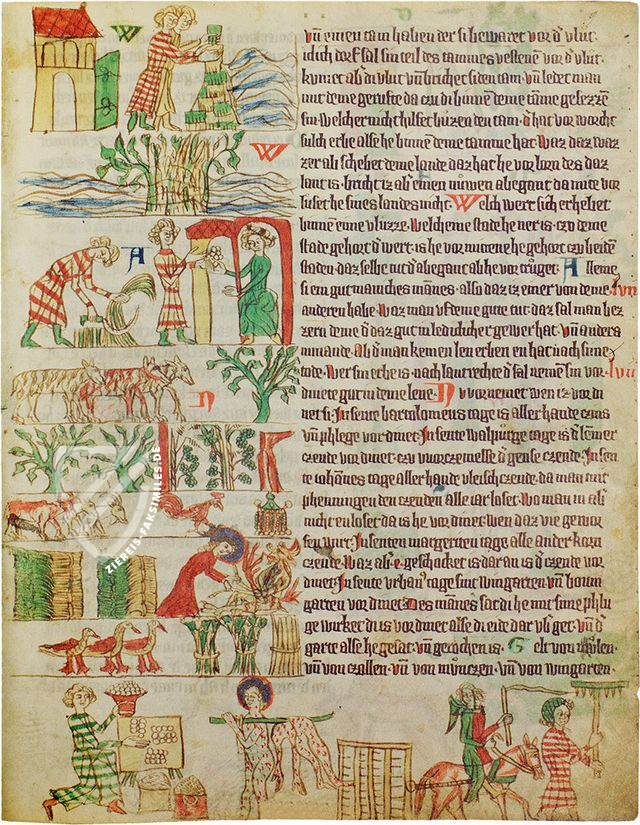

Heidelberger Sachsenspiegel

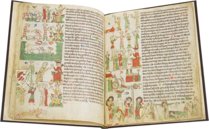

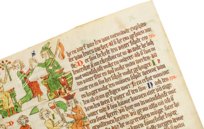

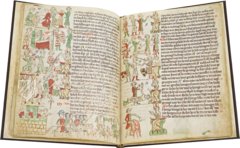

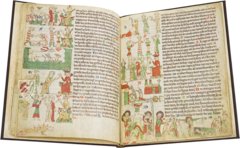

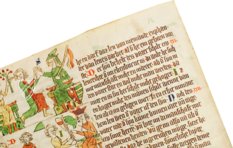

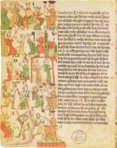

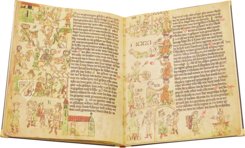

Landrecht, Zweites Buch, Statuten 56–58

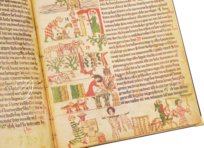

Die Randdekoration illustriert die deutschen Rechtstexte auf dieser Seite und ist mit der jeweiligen Initiale aus dem entsprechenden Absatz gekennzeichnet. Zum Beispiel bauen die zwei Männer mit dem grünen „W“ in der oberen linken Ecke einen Damm, um ihr Dorf mit Rasen- und Grasblöcken zu schützen. Unter „A“ wird ein Mann gezeigt, wie er Getreide erntet und dann mit Münzen bezahlt.

Die fröhlichen Figuren sind in hellen Farbtönen gehalten und lächeln, während sie ihren verschiedenen Tätigkeiten nachgehen. Obwohl sich dieser Abschnitt mit dem Landrecht befasst, enthält er in der Fußzeile auch eine hagiografische Szene: Der heilige Bartholomäus trägt seine eigene Haut auf einer Stange über der Schulter und steht vor einer Figur, die an einem mit Münzen bedeckten Tisch sitzt. Es ist eine spielerische Metapher für den Schmerz von Zins- und Darlehensleistungen.

#1 Der Heidelberger Sachsenspiegel

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

Der umfangreiche wissenschaftliche Kommentar wird von einem Experten-Team unter der Leitung der beiden Herausgeber Dr. Dietlinde Munzel-Everling (Wiesbaden) und Prof. DDr. Gernot Kocher (Graz) erarbeitet und beleuchtet die Entstehung und Geschichte der Handschrift ebenso wie ihr historisches Umfeld. Er lässt in Beiträgen zu den unterschiedlichsten Aspekten der Handschrift den mittelalterlichen Alltag vor den Augen des Lesers auf eindrucksvolle Weise wieder lebendig werden.

Der Textband enthält eine dem Originaltext zeilen- und wortgetreu folgende und als Lesehilfe gedachte Transkription, in der unter anderem auch alle Kürzel aufgelöst sind und die Interpunktion dem heutigen Gebrauch entspricht; eine neuhochdeutsche Übersetzung ergänzt die Erläuterungen.

Im parallel dazu abgedruckten Bildleistenkommentar wird jede einzelne Szene inhaltlich und ikonographisch detailliert erläutert.

Running parallel to this on the opposite Seite is an explanation of the content und iconographic details of each individual scene found in the original manuscript.

(1.000€ - 3.000€)

#2 Der Heidelberger Sachsenspiegel

Details zur Faksimile-Edition:

(1.000€ - 3.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG