Hildegard-Gebetbuch

(1.000€ - 3.000€)

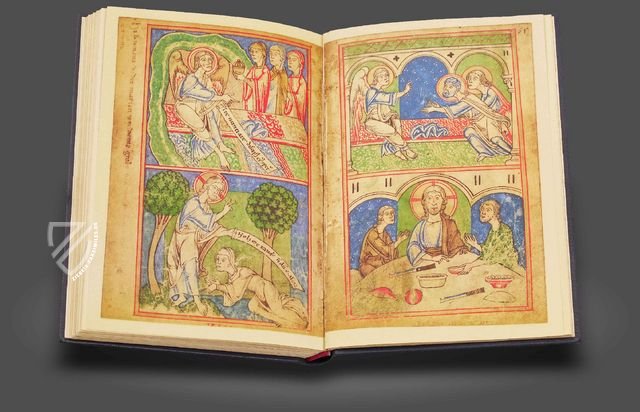

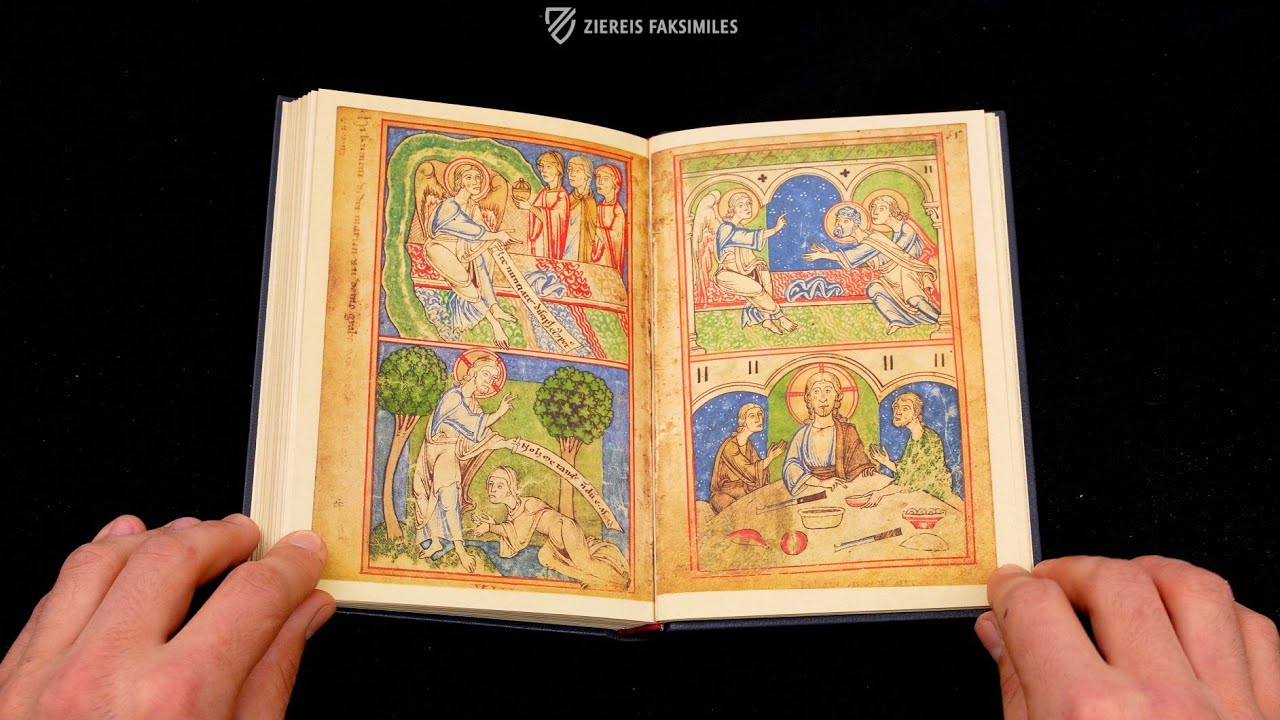

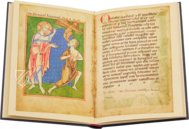

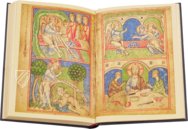

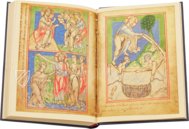

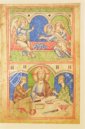

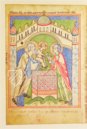

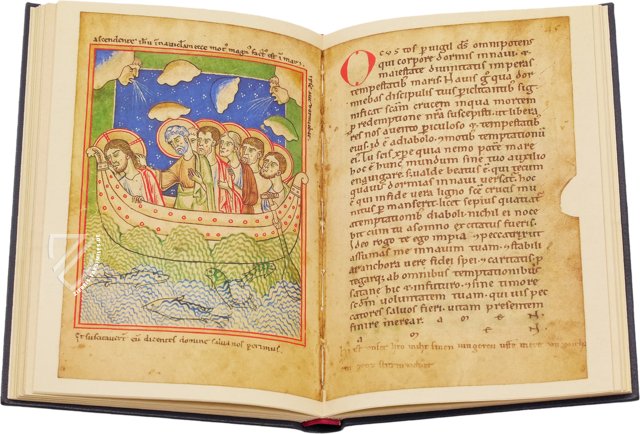

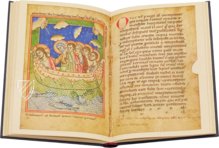

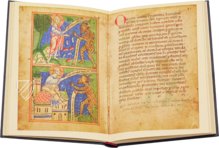

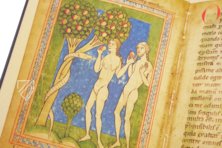

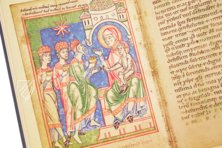

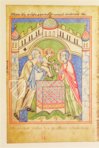

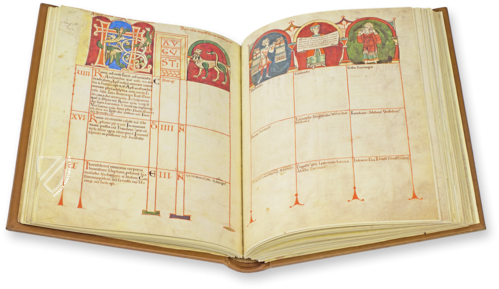

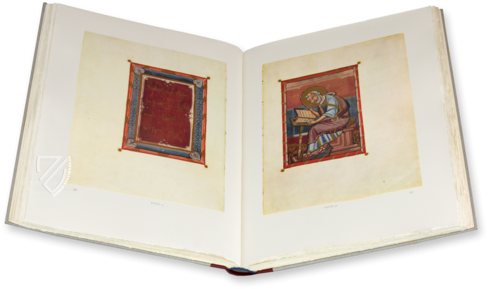

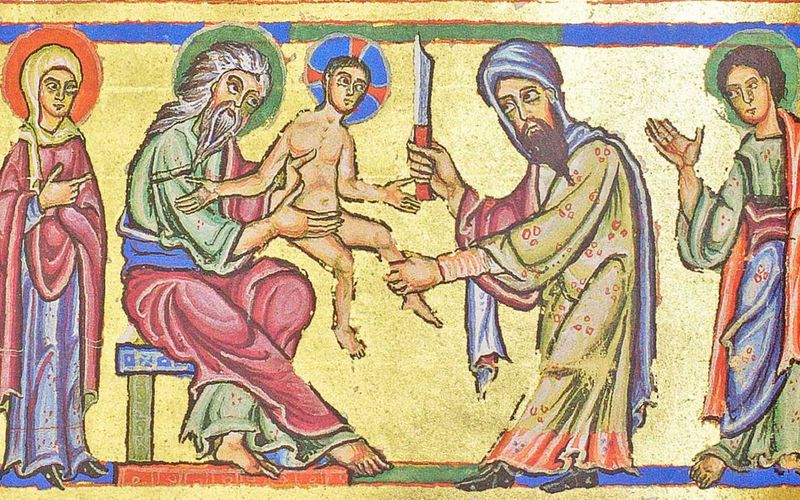

Unter den mittelalterlichen Gebetbüchern zeichnet sich der Liber precatorius der Bayerischen Staatsbibliothek, der im Mittelrheingebiet um 1175 entstanden ist, sowohl durch die Fülle seiner Illuminationen als auch durch deren außergewöhnliche Qualität und ikonographische Besonderheit aus. 72 wunderbare Miniaturen begleiten die einzelnen Gebete: während einige alttestamentliche Szenen von der Schöpfungsgeschichte bis zu den Zehn Geboten zeigen und sich andere auf neutestamentliche Ereignisse beziehen, bildet eine Darstellung des Jüngsten Gerichts den krönenden Abschluss. Neben der Bedeutung der Gebete und der damit verbundenen einzigartigen Bildfolge zeichnet sich die Handschrift dadurch aus, dass es sich in ihren letzten Lebensjahren um das persönliche Gebetbuch der berühmten Äbtissin, Schriftstellerin, Komponistin, Philosophin, Mystikerin, Visionärin und Botanikerin Hildegard von Bingen gehandelt haben soll.

Hildegard-Gebetbuch

Diese kostbare Handschrift aus der Bayerischen Staatsbibliothek soll sich im persönlichen Besitz einer der berühmtesten Frauen des gesamten Mittelalters befunden haben: Hildegard von Bingen** (1098–1179). Hauptsächlich in lateinischer Sprache geschrieben, deutet die prächtige Gestaltung und die Auswahl der Gebete darauf hin, dass das Liber precatorius für eine hochrangige Frau bestimmt war und wahrscheinlich von einem Zisterziensermönch geschaffen wurde, der mit einem Miniaturisten zusammenarbeitete, der sowohl mit älteren theologischen Traditionen als auch mit den neuen Ideen des 12. Jahrhunderts, einer Zeit der Reformen und Innovationen in der Kirche, vertraut war.

Ein ungewöhnliches Gebetbuch

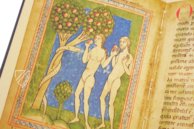

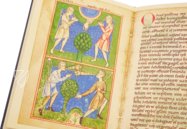

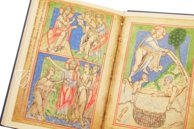

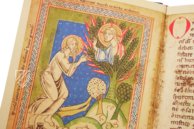

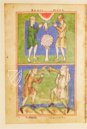

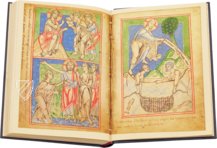

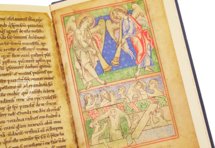

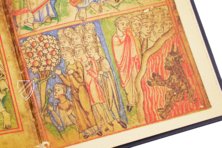

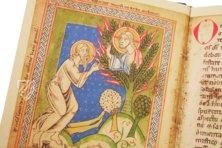

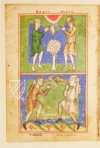

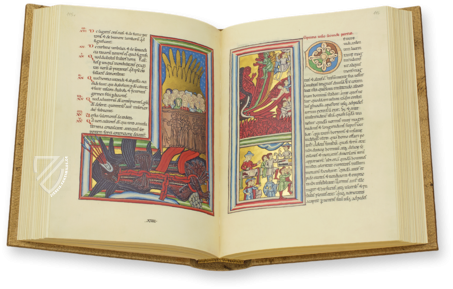

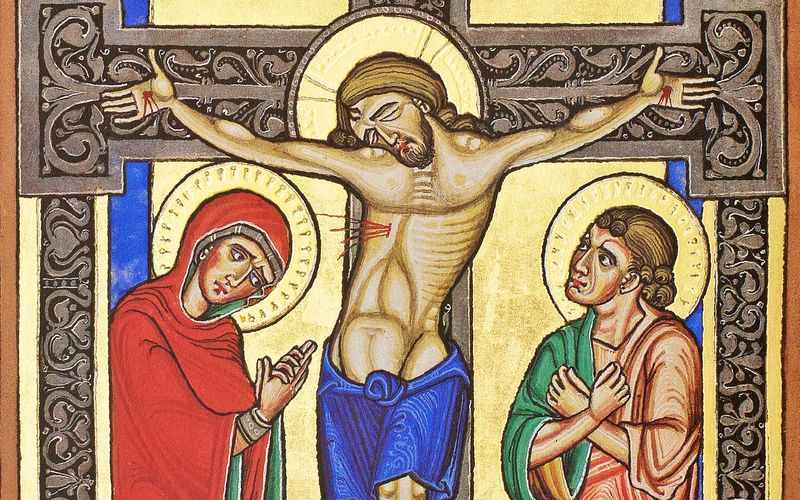

Das Manusktipt ist äußerst ungewöhnlich. Nur ein einziges anderes erhaltenes Werk teilt sein Bildprogramm und seine heilsgeschichtliche Perspektive, dessen Aufbau mehr als nur die Absicht ausdrückt, eine biblische Vollständigkeit zu vermitteln, sondern den Leser über den Lauf der Welt und die eigene Existenz in ihr nachdenken lässt. In 72 Miniaturen wird chronologisch die Geschichte der Frömmigkeit von der Genesis bis zum Jüngsten Gericht nachgezeichnet, einschließlich einer detaillierten Darstellung des Wirkens Christi. Sie sind so gestaltet, dass sie dem Leser die Möglichkeit geben, das Heilsgeschehen zu betrachten und eine meditative Beziehung zu ihm aufzubauen. Die Miniatur zum Thema Kreuztragung etwa zeigt Christus, der ein schweres, großes, auf dem Boden stehendes Kreuz umarmt. Hier wird nicht das eigentliche Tragen des Kreuzes betont, sondern die Bereitschaft Christi, das Kreuz auf sich zu nehmen und den Weg des Leidens zu beschreiten. Damit wird der Schwerpunkt vom historischen Ereignis auf den inneren Prozess der Handlung verlagert. Das Kreuz wird auch mit dem Baum des Lebens in Verbindung gebracht, besonders in der Darstellung des Jüngsten Gerichts.

Ursprünge der Handschrift

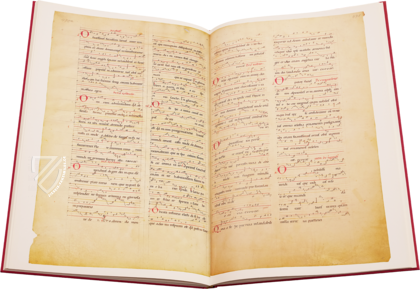

Nach der Ikonographie zu urteilen, dürfte die Handschrift in Trier entstanden sein, vielleicht im Kloster St. Eucharius, zu dem Hildegard regelmäßigen Kontakt gehabt haben dürfte. Irgendwann in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurden deutsche Texte hinzugefügt, um die Illustrationen zu erklären, die zwei der Mariengebete begleiten, von denen eines von einer späteren Hand mit Tinte durchgestrichen wurde, was für die Forschung ein erhebliches Hindernis darstellt. Eine linguistische Analyse deutet jedoch darauf hin, dass die Notizen in einem alemannischen Dialekt, d. h. im südwestlichen deutschen Sprachraum, geschrieben wurden. Es wird daher vermutet, dass diese Notizen von Nonnen aus der Region Bingen-Worms, die nicht weit von dem von Hildegard gegründeten Kloster am Rupertsberg entfernt ist, hinzugefügt wurden.

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Gebetbuch der Hildegard von Bingen

Book of Hours of Hildegard von Bingen

Series precum ad singula Dei et Christi opera, quae figuris pictis repraesentantur, se referentium

Saint Hildegard's Prayer Book - Umfang / Format

- 144 Seiten / 17,0 × 11,5 cm

- Herkunft

- Deutschland

- Datum

- Um 1175–1180 oder erste Hälfte des 13. Jahrhunderts

- Epoche

- Stil

- Sprache

- Buchschmuck

- 72 ganzseitige Miniaturen; Zierinitialen

- Künstler / Schule

- Hildegard von Bingen (1098– 1179) (Autorin)

Hildegard-Gebetbuch

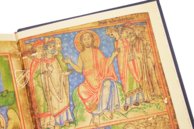

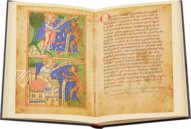

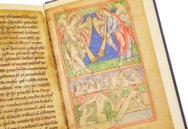

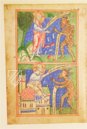

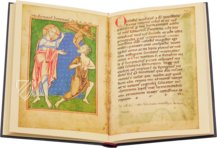

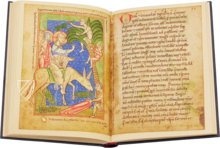

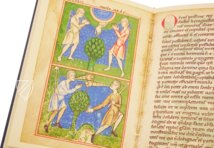

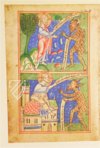

Die Versuchung Christi

Nach seiner Taufe durch Johannes den Täufer begab sich Jesus in die judäische Wüste, um dort 40 Tage und Nächte zu fasten. Während dieser Zeit wurde er dreimal vom Satan versucht. Das untere Register dieser Seite zeigt die Versuchung auf der Zinne des Tempels, vermutlich auf dem Tempelberg in Jerusalem. Auf einem Ziegeldach über dem Eingang sitzend, bewahrt Jesus seine Integrität angesichts der Herausforderungen des Satans und sagt: "In der Schrift heißt es auch: Du sollst den HERRN, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen." (Mt. 4:7)

Hildegard-Gebetbuch

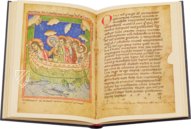

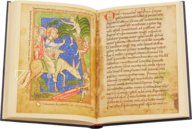

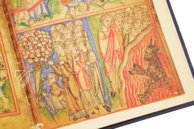

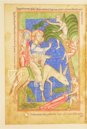

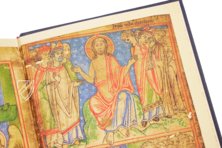

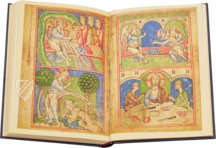

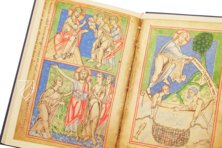

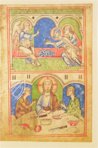

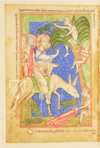

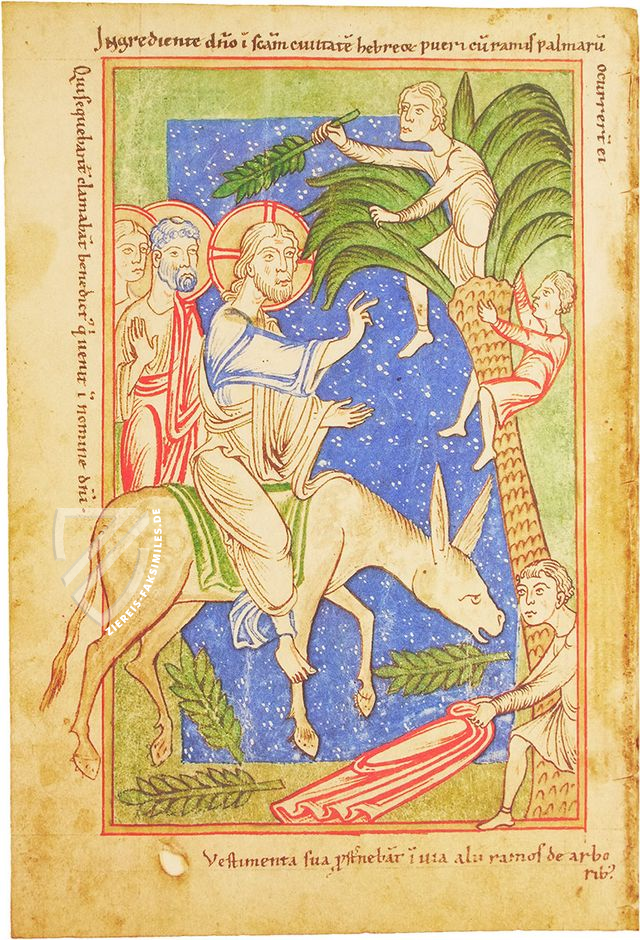

Einzug in Jerusalem

Der triumphale Einzug Christi in Jerusalem, dem heute am Palmsonntag gedacht wird, markiert den Beginn des Passionszyklus. Begleitet von seinen Jüngern reitet Christus auf einem Esel, der im Gegensatz zum Pferd den Frieden symbolisiert, und gibt in wallenden Gewändern das Segenszeichen.

Die Bürger Jerusalems sind ihm auf der Straße entgegengekommen, einige legen ihre Kleider auf den Boden, während andere auf eine Palme klettern, um Zweige zu holen. Sie sind im Vergleich zu den Figuren der herannahenden Prozession klein und kindlich dargestellt, aber mit natürlichen Körpern und ausdrucksstarken Gesichtern: So sieht etwa die rot gekleidete Figur, die auf den Baum klettert, frustriert oder vielleicht ungeduldig aus, während sie einen Blick auf den Gottessohn erhaschen will.

#1 Hildegard-Gebetbuch

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

(1.000€ - 3.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG