Goldenes Buch von Pfäfers

(3.000€ - 7.000€)

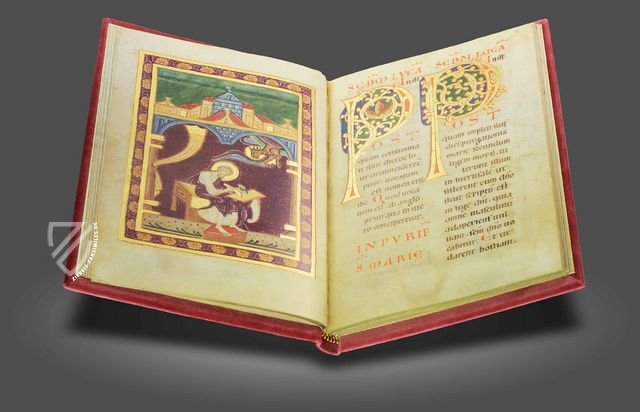

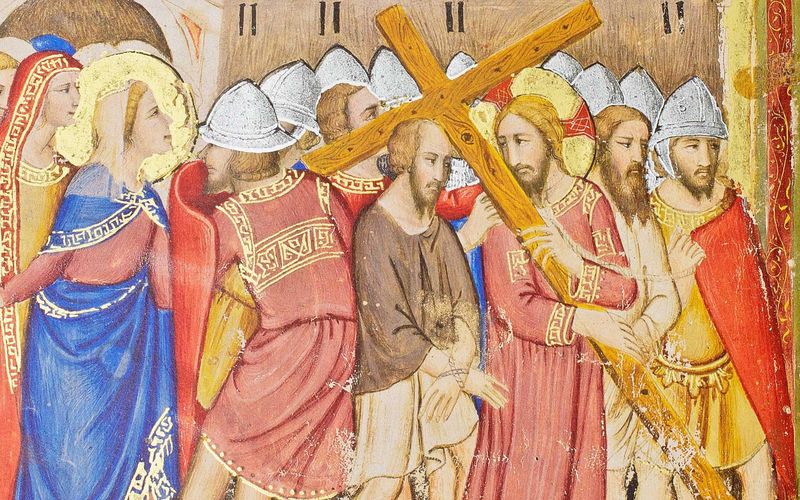

Eine Entstehungszeit von etwa 400 Jahren macht diesen Codex selbst zu einem Zeitzeugen der besonderen Art: Ein Evangelistar vom Ende des 11. Jahrhunderts aus dem engeren Umkreis der Reichenau bildet den Anfang. Anschließend bieten eine um 1400 entstandene Liste der Äbte sowie Besitzaufzeichnungen und Rechtstexte einen detaillierten Einblick in das mittelalterliche Klosterleben der schweizerischen Benediktinerabtei Pfäfers. Der dritte Teil enthält deutsche Übersetzungen zu den späteren Nachträgen im Evangelistar und dürfte gegen 1450 entstanden sein. Die ottonische und gotische Buchmalerei wird von einem prunkvollen Renaissance-Einband mit vergoldeten Silberbeschlägen zusammengehalten. Sie und die 4 ganzseitigen, prachtvoll, aber zugleich auch dezent mit Gold ausgeschmückten Miniaturen und teils halbseitigen Goldinitialen gaben dem Codex seinen Namen. Seine Betrachtung wird so zu einer Zeitreise durch die Jahrhunderte.

Goldenes Buch von Pfäfers

Mit dem „Goldenen Buch von Pfäfers“ verwahrt das Stiftsarchiv in St. Gallen seit 1838 ein in mehrfacher Hinsicht äußerst bemerkenswertes Dokument mittelalterlicher Kunst- und Kulturgeschichte. Die Bedeutung und wirtschaftliche Stärke der Abtei Pfäfers, die seit 740 zu einem geistlichen Zentrum von enormer Ausstrahlung herangewachsen war, werden in der erlesenen Ausstattung des Evangelistars deutlich. In ihrer vorliegenden Form verbindet die Handschrift drei unterschiedliche Teile:

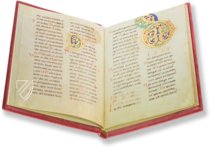

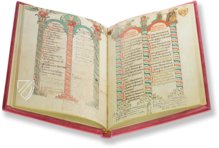

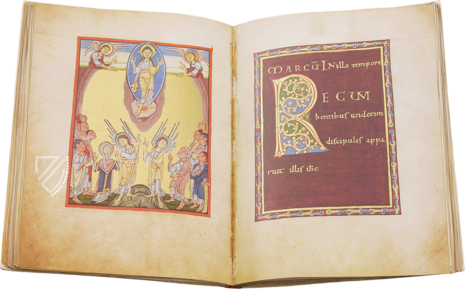

Teil 1 (fol. Iv–28v) enthält ein Evangelistar mit späteren Eintragungen von Urbaren (aus dem frühen 14. Jh.). Der Buchschmuck umfasst vier ganzseitige Evangelistendarstellungen und zahlreiche Goldinitialen. Entstehungszeit: letztes Viertel des 11. Jh. Dem engeren Umkreis der Reichenauer Buchmalerei zuzuweisen.

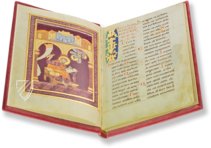

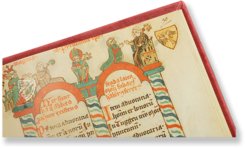

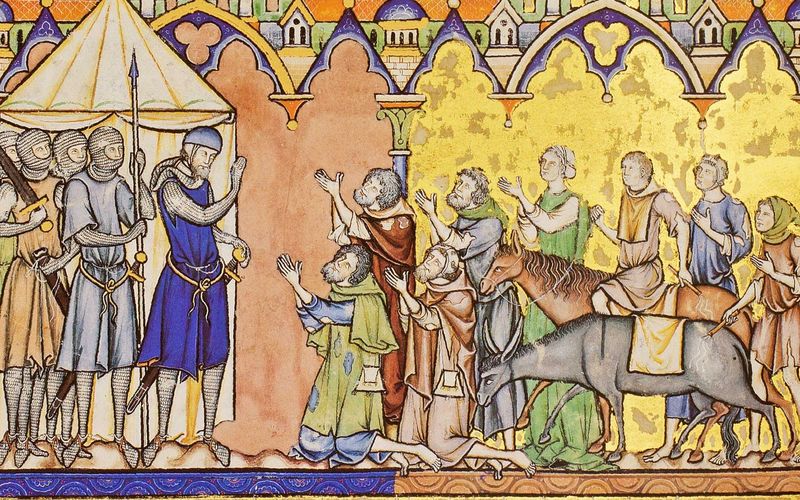

Teil 2 (fol. 29r–40v) enthält eine Liste der Äbte von Pfäfers, Besitzaufzeichnungen und Rechtstexte. Durchgehend kolorierte Federzeichnungen. Entstehungszeit: um 1400, Pfäfers.

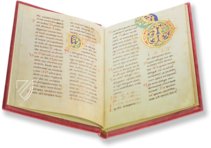

Teil 3 (fol. 41r–52v) enthält die deutsche Übersetzung der im Evangelistarteil nachgetragenen lateinischen Offnungen und Rechtstexte. Entstehungszeit: um 1450, Pfäfers.

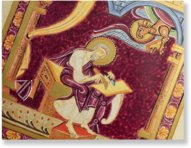

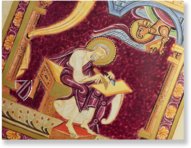

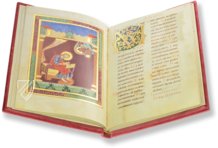

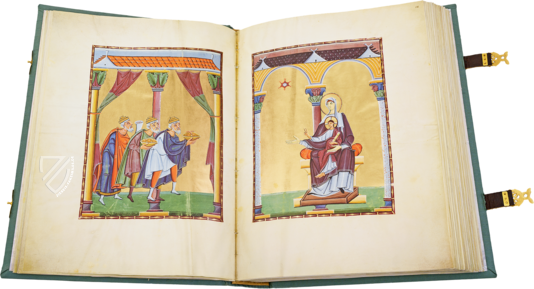

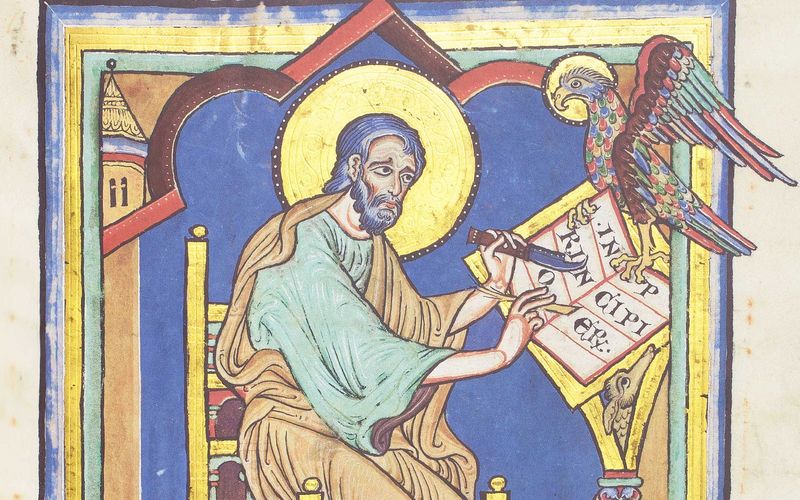

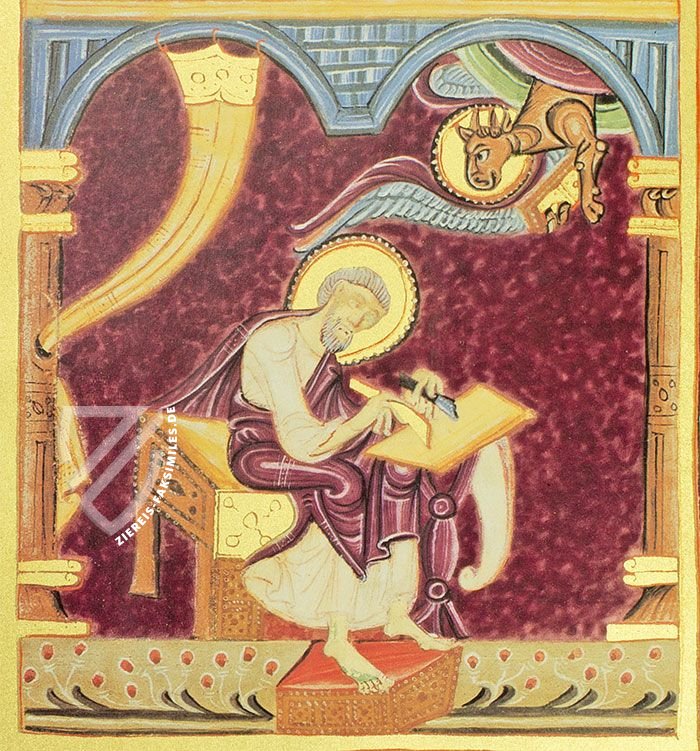

Ein prächtiges Juwel in Gold und Purpur

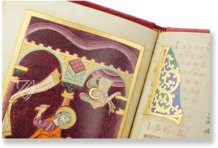

Vier ganzseitige, wie Tafelbilder gerahmte, mit kostbarem marmorierten Purpurgrund unterlegte Darstellungen der Evangelisten markieren den Beginn der einzelnen Evangelien. Formal und stilistisch stehen diese Miniaturen mit ihren kulissenartig verwendeten Architekturen, der stilisierten Pflanzenornamentik der aufwendigen Rahmung sowie dem Kopftypus und der Physiognomie der Figuren noch ganz in der Tradition der berühmten Schule des Reichenauer Klosters.

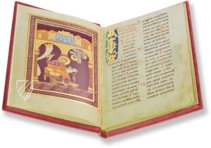

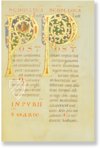

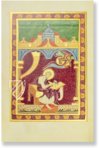

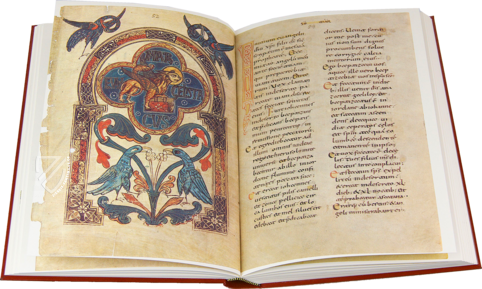

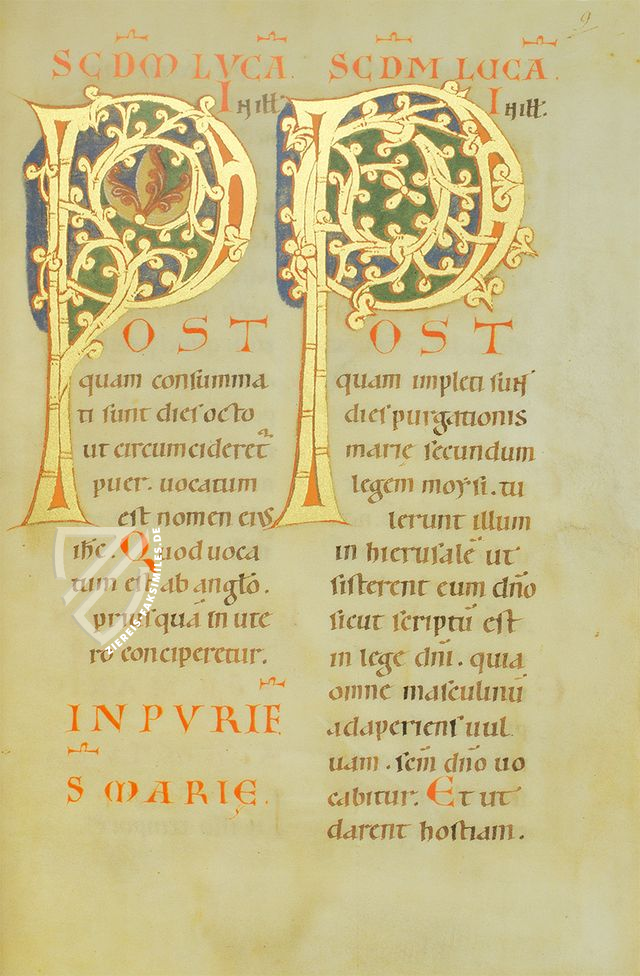

Gliedernde und schmückende Funktion vereinen zudem die sorgfältig ausgeführten Initialen zu den 31 ausgewählten, als Lesungen im Gottesdienst verwendeten Evangelientexten. Farbige Hintergründe und Konturen erhöhen die Leuchtkraft der goldenen, vegetabil überwucherten Buchstabenschäfte.

Einzigartig in mehr als einer Hinsicht

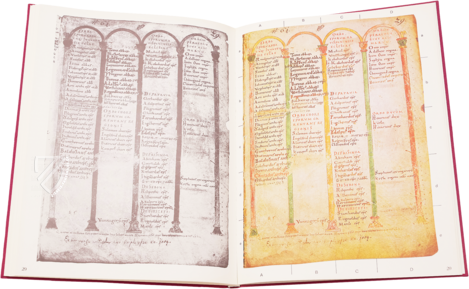

Eine typengeschichtliche Rarität stellt die zweispaltige Anlage des Textes dar. Sie findet sich in keinem anderen der bisher bekannten ottonisch-salischen Evangelistare. Das dominierende formale Gestaltungselement des zweiten Abschnittes stellen die Doppelarkaden dar, in deren Bogenöffnungen der Text eingeschrieben ist. Über ihnen erscheinen die historischen Figuren hoher geistlicher Würdenträger. An diesen kolorierten Federzeichnungen lassen sich deutlich Merkmale des Internationalen Weichen Stils ablesen, womit der Liber Aureus zu einem der ganz seltenen Zeugnisse dieses Stils in der Buchkunst zählt.

Der Kunsthistoriker wird am Liber Aureus vor allem die Präsenz zweier unterschiedlicher Stilepochen – des ottonisch-salischen und des Internationalen Weichen Stils – schätzen, der Liturgiewissenschaftler wird die mit Johannes, Lukas, Markus und Matthäus in seltener Abfolge gereihten Evangelientexte hervorheben, Historiker und Rechtshistoriker werden die aufschlussreichen Eintragungen zur Organisation und Verwaltung sowie über Besitz- und Rechtsverhältnisse der Abtei Pfäfers würdigen.

Schatz der Abtei Pfäfers

Die Bedeutung des Goldenen Buches geht jedoch über solche Einzelbetrachtungen weit hinaus. In der Verbindung der unterschiedlichen Texte, die ihre geistigen und materiellen Lebensgrundlagen betreffen, umspannt der Codex gleichsam die Existenz der Mönche von Pfäfers.

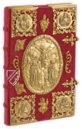

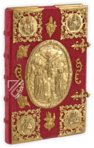

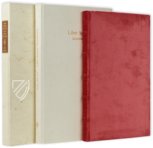

Mit dem Liber Viventium bildet der Liber Aureus ein Corpus, das zu den bedeutendsten Memorialbüchern des Mittelalters gehört. Seinen Namen verdankt das „Goldene Buch“ zum einen dem sehr aufwendigen Goldschmuck der Miniaturen und Initialen, zum anderen aber auch den vergoldeten Silberbeschlägen seines prunkvollen Renaissance-Einbandes: Die um 1590 gearbeiteten, auf rotem Samt liegenden, fein ziselierten Reliefs belegen die große religiöse und politische Bedeutung, die der Abtei Pfäfers noch in dieser Zeit zukam.

Kodikologie

- Alternativ-Titel

- Das Goldene Buch von Pfäfers

Golden Book of Pfäfers - Umfang / Format

- 106 Seiten / 28,1 × 18,8 cm

- Herkunft

- Schweiz

- Datum

- Um 1070–1450

- Schrift

- Karolingische Minuskel Unzialis Capitalis

- Buchschmuck

- 4 ganzseitige Miniaturen der Evangelisten, 31 Blattgoldinitialen und Federzeichnungen.

- Inhalt

- Aufwendig gestaltete Evangelientexte, ein vollständiges Verzeichnis der Äbte von Pfäfers und weitere Dokumente vermitteln ein lebendiges Bild des klösterlichen Lebens in Pfäfers

- Künstler / Schule

- Reichenauer Schule

Goldenes Buch von Pfäfers

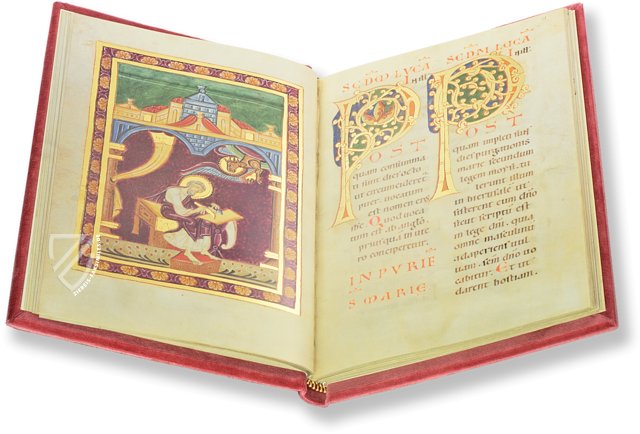

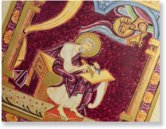

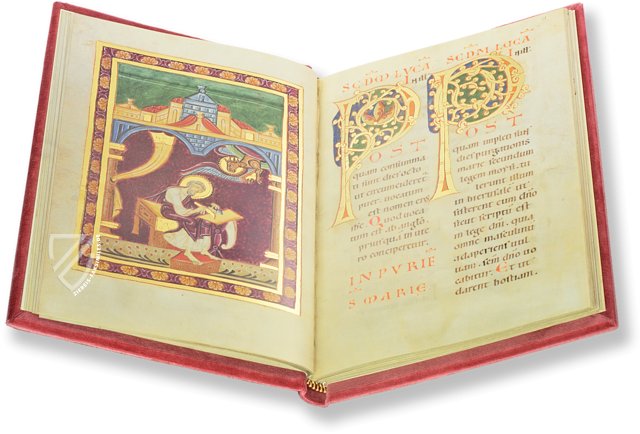

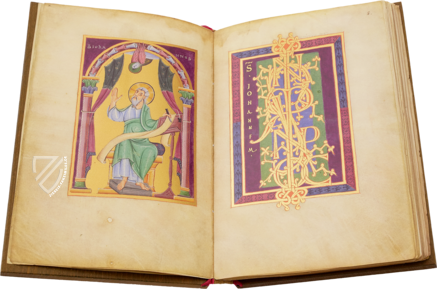

Portrait des Evangelisten Lukas

Dieses schöne Evangelistenportrait weist alle Merkmale der ottonischen Buchmalerei auf: klassische Formen, ein satter lila Hintergrund und glänzendes Blattgold. Während sein Symbol - der geflügelte Stier oder Ochse - zustimmend aus der rechten oberen Ecke nach unten schaut und bereits das zu schreibende Evangelium mit dem Huf festhält, arbeitet der heilige Lukas fleißig und benutzt dazu beide Hände: seine rechte Hand hält einen goldenen Griffel und seine linke hält ein Messer, mit dem er ihn schärfen kann. Scheinbar muss er das Messer oft benutzen, weil er so hart arbeitet.

Goldenes Buch von Pfäfers

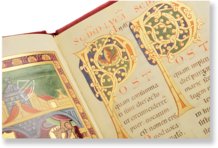

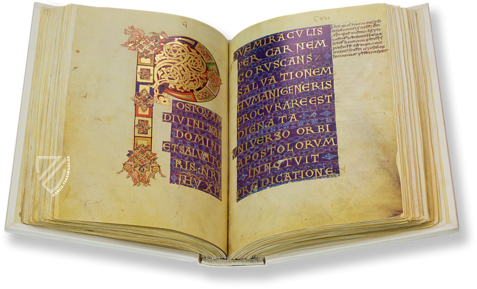

Incipit-Seite: Lukasevangelium

Gegenüber dem Portrait des Evangelisten sind die ersten Worte zu diesem Abschnitt des Lukas-Evangeliums mit zwei großen „P“-Initialen aus schimmerndem Blattgold verziert, das elegant mit Primärfarben ausgefüllt wurde. Diese Initialen haben Rankenzweige mit roten Schatten, die sich so miteinander verflechten, dass sie an insulare Buchmalerei erinnern.

Diese Seite ist ein schönes Beispiel für die Kunst der Reichenauer Schule und zeigt sowohl Kreativität in der Gestaltung als auch Präzision in der Ausführung. Der in zwei Spalten angeordnete Text legt Zeugnis ab für die außerordentliche Kunstfertigkeit des Schreibers, wie er ihn auf Pergament einheitlich und regelmäßig mit einem sauberen, geraden Rand bettet. In den Überschriften wurde teure rote Tinte verwendet, um neue Sätze zu beginnen und um die mit den goldenen Initialen anfangenden Wörter zu vervollständigen.

#1 Das Goldene Buch von Pfäfers (Vorzugsausgabe)

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

(3.000€ - 7.000€)

#2 Das Goldene Buch von Pfäfers (Normalausgabe)

Details zur Faksimile-Edition:

Sprache: Deutsch

(unter 1.000€)

- Abhandlungen / Weltliche Werke

- Apokalypsen / Beatus-Handschriften

- Astronomie / Astrologie

- Bestiarien

- Bibeln / Evangeliare

- Chroniken / Geschichte / Recht

- Geographie / Karten

- Heiligen-Legenden

- Islam / Orientalisch

- Judentum / Hebräisch

- Kassetten (Einzelblatt-Sammlungen)

- Leonardo da Vinci

- Literatur / Dichtung

- Liturgische Handschriften

- Medizin / Botanik / Alchemie

- Musik

- Mythologie / Prophezeiungen

- Psalterien

- Sonstige religiöse Werke

- Spiele / Jagd

- Stundenbücher / Gebetbücher

- Sonstiges Genres

- Afghanistan

- Ägypten

- Armenien

- Äthiopien

- Belgien

- Belize

- Bosnien und Herzegowina

- China

- Costa Rica

- Dänemark

- Deutschland

- El Salvador

- Frankreich

- Griechenland

- Großbritannien

- Guatemala

- Honduras

- Indien

- Irak

- Iran

- Israel

- Italien

- Japan

- Jordanien

- Kasachstan

- Kirgisistan

- Kolumbien

- Kroatien

- Libanon

- Liechtenstein

- Luxemburg

- Marokko

- Mexiko

- Niederlande

- Österreich

- Panama

- Peru

- Polen

- Portugal

- Rumänien

- Russische Föderation

- Schweden

- Schweiz

- Serbien

- Spanien

- Sri Lanka

- Staat Palästina

- Syrien

- Tadschikistan

- Tschechien

- Türkei

- Turkmenistan

- Ukraine

- Ungarn

- Usbekistan

- Vatikanstaat

- Vereinigte Staaten von Amerika

- Zypern

- Afrikaans

- Arabisch

- Aragonesisch

- Armenisch

- Baskisch

- Deutsch

- Englisch

- Französisch

- Galizisch

- Georgisch

- Griechisch

- Hebräisch

- Hiri-Motu

- Italienisch

- Japanisch

- Jiddisch

- Katalanisch

- Kirchenslawisch

- Kroatisch

- Kymrisch

- Latein

- Litauisch

- Mazedonisch

- Niederländisch

- Persisch

- Polnisch

- Portugiesisch

- Schwedisch

- Singhalesisch

- Spanisch

- Tschechisch

- Türkisch

- Ungarisch

- Usbekisch

- Zulu

- A. Oosthoek, van Holkema & Warendorf

- Aboca Museum

- Ajuntament de Valencia

- Akademie Verlag

- Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (ADEVA)

- Aldo Ausilio Editore - Bottega d’Erasmo

- Alecto Historical Editions

- Alkuin Verlag

- Almqvist & Wiksell

- Amilcare Pizzi

- Andreas & Andreas Verlagsbuchhandlung

- Archa 90

- Archiv Verlag

- Archivi Edizioni

- Arnold Verlag

- ARS

- Ars Magna

- ArtCodex

- AyN Ediciones

- Azimuth Editions

- Badenia Verlag

- Bärenreiter-Verlag

- Belser Verlag

- Belser Verlag / WK Wertkontor

- Benziger Verlag

- Bernardinum Wydawnictwo

- BiblioGemma

- Biblioteca Apostolica Vaticana (Vaticanstadt, Vaticanstadt)

- Bibliotheca Palatina Faksimile Verlag

- Bibliotheca Rara

- Boydell & Brewer

- Bramante Edizioni

- Bredius Genootschap

- Brepols Publishers

- British Library

- C. Weckesser

- Caixa Catalunya

- Canesi

- CAPSA, Ars Scriptoria

- Caratzas Brothers, Publishers

- Carus Verlag

- Casamassima Libri

- Centrum Cartographie Verlag GmbH

- Chavane Verlag

- Christian Brandstätter Verlag

- Circulo Cientifico

- Club Bibliófilo Versol

- Club du Livre

- CM Editores

- Collegium Graphicum

- Collezione Apocrifa Da Vinci

- Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses

- Coron Verlag

- Corvina

- CTHS

- D. S. Brewer

- Damon

- De Agostini/UTET

- De Nederlandsche Boekhandel

- De Schutter

- Deuschle & Stemmle

- Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft

- DIAMM

- Dropmore Press

- Droz

- E. Schreiber Graphische Kunstanstalten

- Ediciones Boreal

- Ediciones Grial

- Ediclube

- Edições Inapa

- Edilan

- Editalia

- Edition Deuschle

- Edition Georg Popp

- Edition Leipzig

- Edition Libri Illustri

- Editiones Reales Sitios S. L.

- Éditions de l'Oiseau Lyre

- Editions Medicina Rara

- Editorial Casariego

- Editorial Mintzoa

- Editrice Antenore

- Editrice Velar

- Edizioni Edison

- Egeria, S.L.

- Eikon Editores

- Electa

- Emery Walker Limited

- Enciclopèdia Catalana

- Eos-Verlag

- Ephesus Publishing

- Ernst Battenberg

- Eugrammia Press

- Extraordinary Editions

- Fackelverlag

- Facsimila Art & Edition

- Facsimile Editions Ltd.

- Facsimilia Art & Edition Ebert KG

- Faksimile Verlag

- Feuermann Verlag

- Folger Shakespeare Library

- Franco Cosimo Panini Editore

- Friedrich Wittig Verlag

- Fundación Hullera Vasco-Leonesa

- G. Braziller

- Gabriele Mazzotta Editore

- Gebr. Mann Verlag

- Gesellschaft für graphische Industrie

- Getty Research Institute

- Giovanni Domenico de Rossi

- Giunti Editore

- Graffiti

- Grafica European Center of Fine Arts

- Guido Pressler

- Guillermo Blazquez

- Gustav Kiepenheuer

- H. N. Abrams

- Harrassowitz

- Harvard University Press

- Helikon

- Hendrickson Publishers

- Henning Oppermann

- Herder Verlag

- Hes & De Graaf Publishers

- Hoepli

- Holbein-Verlag

- Houghton Library

- Hugo Schmidt Verlag

- Idion Verlag

- Il Bulino, edizioni d'arte

- Ilte

- Imago

- Insel Verlag

- Insel-Verlag Anton Kippenberger

- Instituto de Estudios Altoaragoneses

- Instituto Nacional de Antropología e Historia

- Introligatornia Budnik Jerzy

- Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani

- Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini

- Istituto Geografico De Agostini

- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

- Italarte Art Establishments

- Jan Thorbecke Verlag

- Johnson Reprint

- Josef Stocker

- Josef Stocker-Schmid

- Jugoslavija

- Karl W. Hiersemann

- Kasper Straube

- Kaydeda Ediciones

- Kindler Verlag / Coron Verlag

- Kodansha International Ltd.

- Konrad Kölbl Verlag

- Kurt Wolff Verlag

- La Liberia dello Stato

- La Linea Editrice

- La Meta Editore

- Lambert Schneider

- Landeskreditbank Baden-Württemberg

- Leo S. Olschki

- Les Incunables

- Liber Artis

- Library of Congress

- Libreria Musicale Italiana

- Lichtdruck

- Lito Immagine Editore

- Lumen Artis

- Lund Humphries

- M. Moleiro Editor

- Maison des Sciences de l'homme et de la société de Poitiers

- Manuscriptum

- Martinus Nijhoff

- MASA

- Massada Publishers

- McGraw-Hill

- Metropolitan Museum of Art

- Militos

- Millennium Liber

- Müller & Schindler

- Nahar - Stavit

- Nahar and Steimatzky

- National Library of Wales

- Neri Pozza

- Nova Charta

- Oceanum Verlag

- Odeon

- Orbis Mediaevalis

- Orbis Pictus

- Österreichische Staatsdruckerei

- Oxford University Press

- Pageant Books

- Parzellers Buchverlag

- Patrimonio Ediciones

- Pattloch Verlag

- PIAF

- Pieper Verlag

- Plon-Nourrit et cie

- Poligrafiche Bolis

- Presses Universitaires de Strasbourg

- Prestel Verlag

- Princeton University Press

- Prisma Verlag

- Priuli & Verlucca, editori

- Pro Sport Verlag

- Propyläen Verlag

- Pytheas Books

- Quaternio Verlag Luzern

- Reales Sitios

- Recht-Verlag

- Reichert Verlag

- Reichsdruckerei

- Reprint Verlag

- Riehn & Reusch

- Roberto Vattori Editore

- Rosenkilde and Bagger

- Roxburghe Club

- Salerno Editrice

- Saltellus Press

- Sandoz

- Sarajevo Svjetlost

- Schöck ArtPrint Kft.

- Schulsinger Brothers

- Scolar Press

- Scrinium

- Scripta Maneant

- Scriptorium

- Shazar

- Siloé, arte y bibliofilia

- SISMEL - Edizioni del Galluzzo

- Sociedad Mexicana de Antropología

- Société des Bibliophiles & Iconophiles de Belgique

- Soncin Publishing

- Sorli Ediciones

- Stainer and Bell

- Studer

- Styria Verlag

- Sumptibus Pragopress

- Szegedi Tudomànyegyetem

- Taberna Libraria

- Tarshish Books

- Taschen

- Tempus Libri

- Testimonio Compañía Editorial

- Thames and Hudson

- The Clear Vue Publishing Partnership Limited

- The Facsimile Codex

- The Folio Society

- The Marquess of Normanby

- The Richard III and Yorkist History Trust

- Tip.Le.Co

- TouchArt

- TREC Publishing House

- TRI Publishing Co.

- Trident Editore

- Tuliba Collection

- Typis Regiae Officinae Polygraphicae

- Union Verlag Berlin

- Universidad de Granada

- University of California Press

- University of Chicago Press

- Urs Graf

- Vallecchi

- Van Wijnen

- VCH, Acta Humaniora

- VDI Verlag

- VEB Deutscher Verlag für Musik

- Verlag Anton Pustet / Andreas Verlag

- Verlag Bibliophile Drucke Josef Stocker

- Verlag der Münchner Drucke

- Verlag für Regionalgeschichte

- Verlag Styria

- Vicent Garcia Editores

- W. Turnowski Ltd.

- W. Turnowsky

- Waanders Printers

- Wiener Mechitharisten-Congregation (Wien, Österreich)

- Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft

- Wydawnictwo Dolnoslaskie

- Xuntanza Editorial

- Yushodo

- Zakład Narodowy

- Zollikofer AG